NHKドラマ「経世済民の男 -小林一三-」関連記事

時間が経つのは恐ろしく早いですね。

たまたま手帳を見ていて気付いたのですが、昨年NHKさんで放送されたドラマ「経世済民の男 -小林一三-」の撮影から1年が経ちました。

小林一三を演じて頂いた阿部サダヲさんや、岩下清周役を演じられた奥田瑛二さん、冨佐雄役の井上芳雄さんなどにお会い出来たのはとても嬉しく、そして役得でした(笑)

放送前から放送後にかけて様々なリリースを出しましたので、そちらを一つにまとめておきたいと思います!

まずはドラマ情報公開から撮影まで

4)NHKドラマ、 「放送90年ドラマ 『経世済民の男』 小林一三」情報第4段

いきなりドラマタイトルが変っていることがわかりますね(笑)

そしていよいよプレマップ動画が公開されて、私たちも映像で見て期待が高まってきていることがわかります。

※ちなみに今でもプレマップ動画は見ることができました(2016.6.17現在)

そしていよいよ放送されて、ドラマにまつわるトリビアシリーズです。

8)NHKドラマ「経世済民の男 小林一三」のトリビア 第2弾

9)NHKドラマ「経世済民の男 小林一三」のトリビア 第3弾

10)NHKドラマ「経世済民の男 小林一三」のトリビア 第4弾

11)NHKドラマ「経世済民の男 小林一三」のトリビア 第5弾

12)NHKドラマ「経世済民の男 小林一三」のトリビア 第6弾

13)NHKドラマ「経世済民の男 小林一三」のトリビア 第7弾

14)ドラマを見終えて・・

なんと、トリビア第7弾まで行っていたんですね。

引っ張りますね~(笑)

撮影での思い出や、ちょっとしたトリビアなど今読んでみても楽しんでいただけるんじゃないかな?と勝手に考えています。

どうしてもお暇な時の無聊慰めとしてでもお読みいただければ嬉しいです♪

(学芸員A)

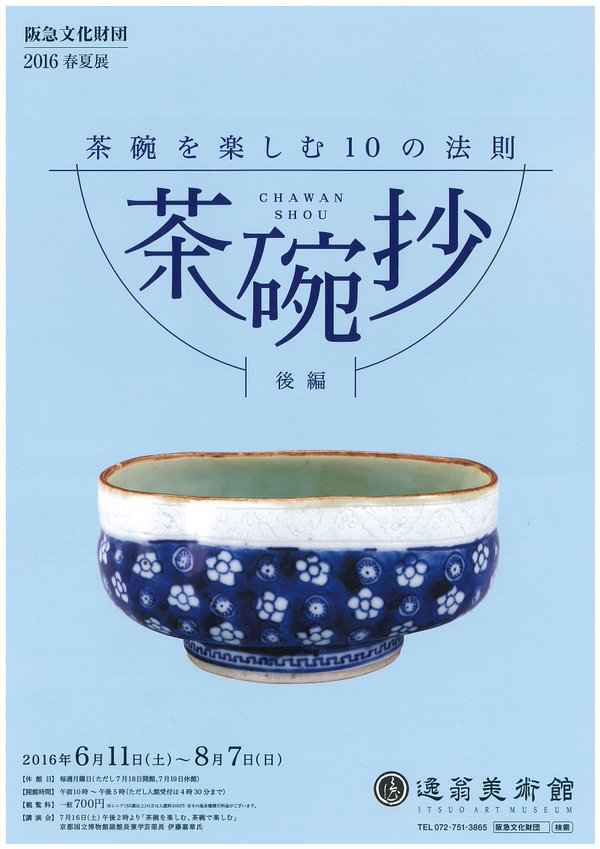

茶碗抄後編が11日(土)より始まりました!

前編と後編ではがらっと展示作品が変っています。

前編では、

・唐物茶碗(赤絵・染付以外)

・高麗茶碗

・志野・黄瀬戸・瀬戸黒・織部の美濃焼

・黒樂

・京焼

・茶人の手造茶碗

をご覧頂きました。後編では、

・唐物茶碗(赤絵・染付)

・六古窯と遠州七窯

・唐津焼と薩摩焼

・萩焼と出雲焼

・作家の茶碗

・赤樂(白樂、香炉釉含む)

をご覧頂けます。前編とはまた全然違う雰囲気になっていますので、是非ご来館ください!

後編イベントとしては、担当学芸員によるギャラリートークは6月18日(土)の午後2時より、講演会は7月16日(土)午後2時より、京都国立博物館副館長兼学芸部長の伊藤嘉章先生お話しいただきます!

ギャラリートークも講演会も当日受付です。

講演会に関しましては定員120名となりますので、午前10時より座席聴講券を配布いたします。定員になり次第配布終了となりますのでご注意ください。また当日に限り、再入場可とさせて頂いております。

ご来館お待ちしております♪

(学芸員A)

茶碗抄後編が11日(土)より始まりました!

前編と後編ではがらっと展示作品が変っています。

前編では、

・唐物茶碗(赤絵・染付以外)

・高麗茶碗

・志野・黄瀬戸・瀬戸黒・織部の美濃焼

・黒樂

・京焼

・茶人の手造茶碗

をご覧頂きました。後編では、

・唐物茶碗(赤絵・染付)

・六古窯と遠州七窯

・唐津焼と薩摩焼

・萩焼と出雲焼

・作家の茶碗

・赤樂(白樂、香炉釉含む)

をご覧頂けます。前編とはまた全然違う雰囲気になっていますので、是非ご来館ください!

後編イベントとしては、担当学芸員によるギャラリートークは6月18日(土)の午後2時より、講演会は7月16日(土)午後2時より、京都国立博物館副館長兼学芸部長の伊藤嘉章先生お話しいただきます!

ギャラリートークも講演会も当日受付です。

講演会に関しましては定員120名となりますので、午前10時より座席聴講券を配布いたします。定員になり次第配布終了となりますのでご注意ください。また当日に限り、再入場可とさせて頂いております。

ご来館お待ちしております♪

(学芸員A)