桜

2016年04月02日

ここのところの暖かさで逸翁美術館と池田文庫の桜も一気に華開きました。 今日はお昼ご飯を毎年の特等席である、 職員しか入れない場所で食べてきましたよー!毎年、ここの桜はとてもいい枝振りで咲いてくれています。 バスポートがある辺りから少し左斜め上の方を見ていただけると、 ちらっと見えている桜です。スマホで撮影してもこの綺麗さですから、 本当はもっと多くの人に見ていただけたら桜も喜んでくれると思うのですが・・。 桜の命は短いのでしばらくは昼休みはこの桜の前で食べることになりそうです。 さて、展覧会の準備の方もいよいよ大詰めになってきました。 昨日展示室内の造作をしてもらいまして、来週から本格的に作品を飾り始めます! オープンまであと1週間!(早いっ・・) 準備がんばります! (学芸員A)

美術館内のホール名にも冠されているこの「マグノリア」。

宝塚歌劇『風と共に去りぬ』の劇中歌としても有名です。

♪君はマグノリアの花の如く♪ですね。

同作第一部の名前にもなっています。

宝塚では、1937(昭和12)年にその名も『マグノリア』と

題したレビューも上演されています。

美術館へお越し頂く際は、是非このマグノリアも愛でてくださいね。

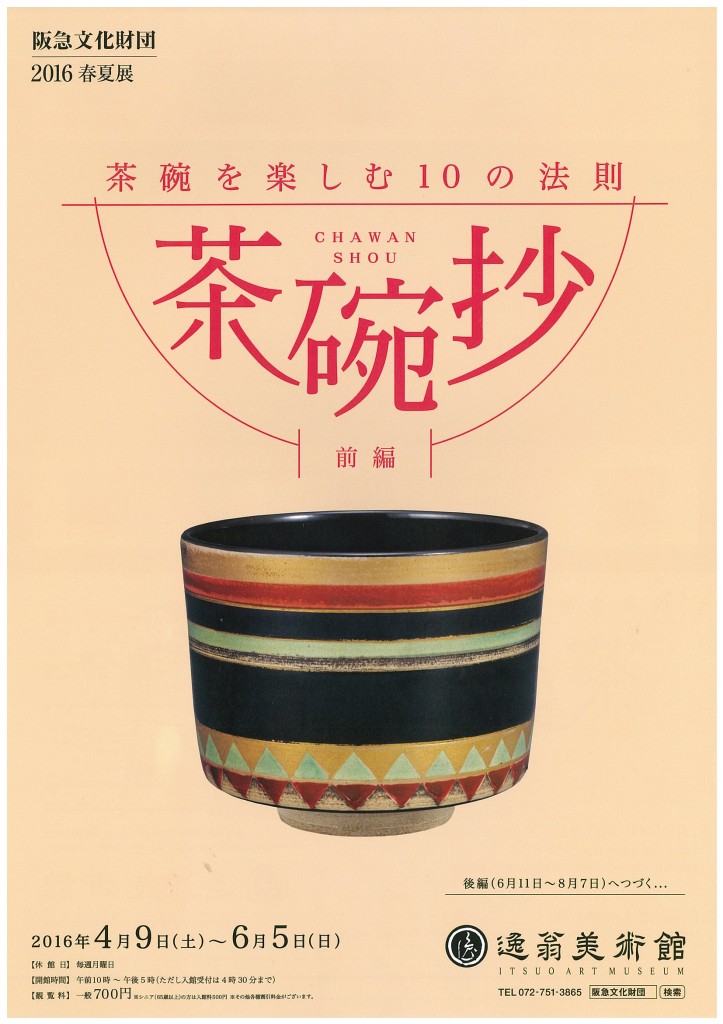

2016春夏展「茶碗抄 茶碗を楽しむ10の法則」は4月9日(土)から。

それまで咲いているといいのですが...

(学芸員Y)

美術館内のホール名にも冠されているこの「マグノリア」。

宝塚歌劇『風と共に去りぬ』の劇中歌としても有名です。

♪君はマグノリアの花の如く♪ですね。

同作第一部の名前にもなっています。

宝塚では、1937(昭和12)年にその名も『マグノリア』と

題したレビューも上演されています。

美術館へお越し頂く際は、是非このマグノリアも愛でてくださいね。

2016春夏展「茶碗抄 茶碗を楽しむ10の法則」は4月9日(土)から。

それまで咲いているといいのですが...

(学芸員Y)