11月4日(金)に、神戸市の東灘区にある「旧乾邸」の見学会に参加してきました。旧乾邸は、阪急神戸線「御影駅」から徒歩10~15分くらいのところにある、とても素敵な洋館です。

この洋館を設計したのは渡邊節氏です。渡邊氏が設計した建物は、他には「旧大阪ビルヂング」「旧日本勧業銀行本店」「綿業会館」などがあります。阪神間モダニズムの建物としても知られており、一度見学してみたかっらので、特別公開に申し込んでみました。

それというのも、この旧乾邸の持ち主であった「乾豊彦氏」と一三翁は事業面だけでなく、茶友としても交流があったからです。乾豊彦氏は若くして乾汽船の社長になった人物です。

名古屋の高橋家から乾家に婿養子に入ったのですが、幼少期から書道、茶道、能楽などに親しんでいた文化人であったことから、一三翁を始めとする財界人との付き合いも活発にされていたのでしょう。

惜しげもなく財をつぎ込んで建てられたというこの旧乾邸は、細かいディティールにもこだわって作られていて、アイアン装飾が本当に精緻でした。

雅俗山荘にも共通するこの時代特有の華やかさと重厚さがとても素敵な建物でした。案内してくださった方は地元の方のようで、とてもお詳しかったです。一三翁もこのあたりを実際に歩かれたのかな、と思いながら当時の雰囲気を楽しみました。(実際に洋館に入られたかはわかりませんが)

各部屋に取り付けてあったというインターフォンは写真の様に使用人室で集約して見ることができるようになっています。これでどこの部屋でボタンが押されたのかすぐにわかるわけですね。

さて、一三翁が訪れた茶室「不鬼庵」ですが、残念ながら現存していません。今は写真の通り、茶室の跡があるだけなのです。

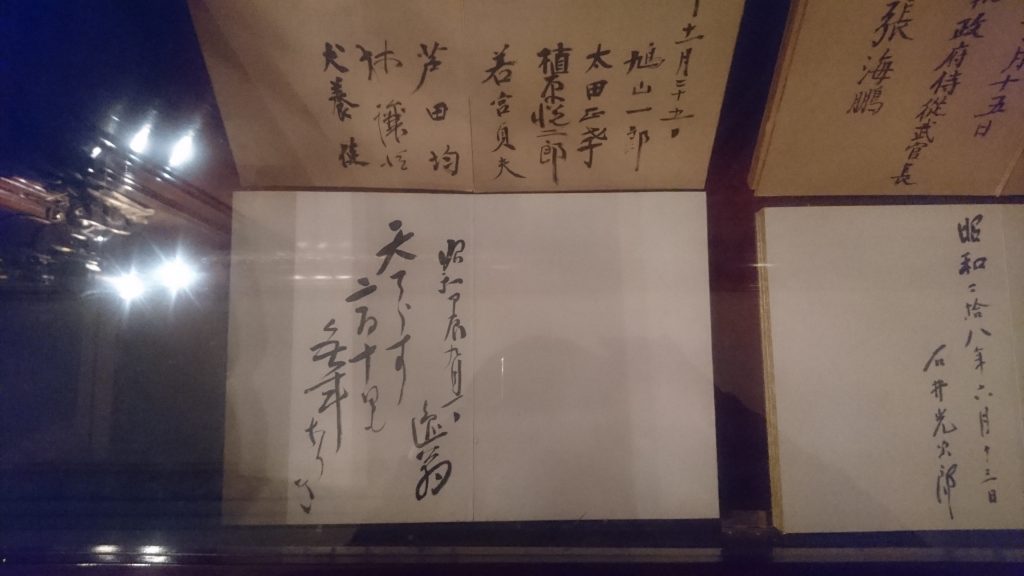

一三翁が『大乗茶道記』にも収載されている昭和22年11月7日「乾山荘不鬼庵新席開き」に詳しく書かれています。

洋館はこの時GHQに接収されていたため、洋館横に建てられていた和館と茶室で持て成されたようです。写真の黒いビニールで囲われている部分に和館が建てられていたとか。

一三翁はこう書いています。

「寄付に通る路地の石段に打水の風情、苔蒸す四辺の風景は数十年の星霜を過ぎしと思うばかり。いとも古りたる数棟の数寄屋普請、寄付、腰掛、手洗所など外壁に沿うて巧みに配置され僅かに五六十坪の地域をお茶室に、広間に、苦心の甲斐あって茶境の別天地、お若い御主人の手腕只驚入るばかり、即ち茫然として寄付の前に立ち遠州公「閑」の一字額を見上げて佇むのみ」

今はない建物の様子がよく伝わってきますよね。1枚目の写真の左横奥に裏門があったので、その辺りから作り込んだそうです。

この時の茶会の内容も実によかったと見え、一三翁は大満足で帰路についた様子がわかります。

阪神大震災にも耐えた旧乾邸。これからも素敵な姿を維持していってくださることを願います。

(学芸員A)

月曜日の休みを利用して愛知県犬山市にある明治村に行ってきました。明治村の中には近代に建てられた貴重な建築物が移転され保存公開されています。 この中に、池田に元々あった芝居小屋「呉服座」も移築されています。呉服座は江戸時代以来の伝統建築の名残を留めていて、元々は明治の初め頃、池田の戎神社の近くに建てられていたそうです。この時は「戎座」と呼ばれていていましたが、明治25年(1892)に西本町猪名川の川岸に移り、その時に「呉服座」と名を改めたと言われています。 写真は現在の呉服座の跡地です。この辺りに建っていました。国道176号線の呉服橋を池田側に渡ってすぐの川沿いの道を南に20メートル程度下がった辺りにあります。今はこんな風に碑が建てられているのみです。奥の方に阪急電車の高架が見えるのがわかりますでしょうか。

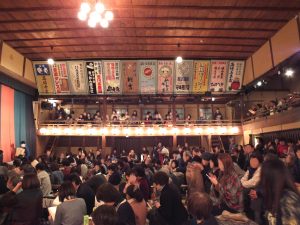

ここでは地方巡業の歌舞伎や、壮士芝居、新派、落語、講談、漫才等様々なものが演じられていたようです。 明治村のHPにある呉服座の説明には、次の様に書かれています。

構造は木造二階建杉皮葺で、舞台、客席部分には大きな切妻屋根を架け、その前に軒の高い下屋を降ろして、小屋の入口にしている。正面の高い切妻には太鼓櫓を突き出し、入口下屋の軒下には絵看板を掲げている。正面の壁は黒漆喰塗で、腰には和風の下見板が建て込まれている。出入口の扉は、裏面は和風の舞良戸であるが、表面には洋風の枠飾り等を施しており、目新しさを感じさせる。 奈落は舞台の袖から降りて、廻り舞台の下を通り抜け、花道づたいに入口近くの楽屋の下まで達している。廻り舞台は、円周に沿って取り付けられた車と中心軸とで支えられている。 客席は、平場(平土間)と呼ばれ、桝席に区切られている中央の低い部分と、棧敷と呼ばれる廻りの部分からなる。 このような芝居小屋では、楽屋は舞台の裏手等に設けられるのが普通であるが、この呉服座では入口土間の上にあり、役者は奈落を通って舞台袖に行くようになっている。

呉服座は重要文化財指定を受けている建物です。当時の面影を伝える貴重な建築物は、維持管理が非常に大変なのですが、明治村さんで大切に保存公開されています。 移転は昭和46年(1971)、重要文化財指定を受けたのはそれからもう少し後の昭和59年(1984)のことです。池田の街から離れてしまいましたが、かつて池田にあった建物として今後も生き続けてほしいなぁと思いました。 (学芸員A)

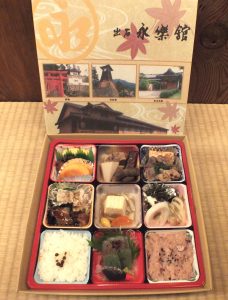

今回の観劇会は、阪急観光バスで、兵庫県豊岡市の出石永楽館まで遠出をしました。

暑さも寒さも、日本一、二を競う豊岡市。この日の気温は、最高が9度、夕方には5度・・・。

小雨が降ったりやんだりで、なお一層寒さが身にしみる日でした。

今回は、お芝居だけでなく、普段聞き逃しがちな歌舞伎ならではの「音」にも注目しましょう!ということで、まずは地元の青年会の皆さまが打たれる「おふれ太鼓」を見学しました。

そして開演30分前に演奏される「着到」は、履き物を脱いだり、席への移動で一番賑やかな時ですから、ちょっと聴き取りにくかったかもしれません。

今回の観劇会は、阪急観光バスで、兵庫県豊岡市の出石永楽館まで遠出をしました。

暑さも寒さも、日本一、二を競う豊岡市。この日の気温は、最高が9度、夕方には5度・・・。

小雨が降ったりやんだりで、なお一層寒さが身にしみる日でした。

今回は、お芝居だけでなく、普段聞き逃しがちな歌舞伎ならではの「音」にも注目しましょう!ということで、まずは地元の青年会の皆さまが打たれる「おふれ太鼓」を見学しました。

そして開演30分前に演奏される「着到」は、履き物を脱いだり、席への移動で一番賑やかな時ですから、ちょっと聴き取りにくかったかもしれません。

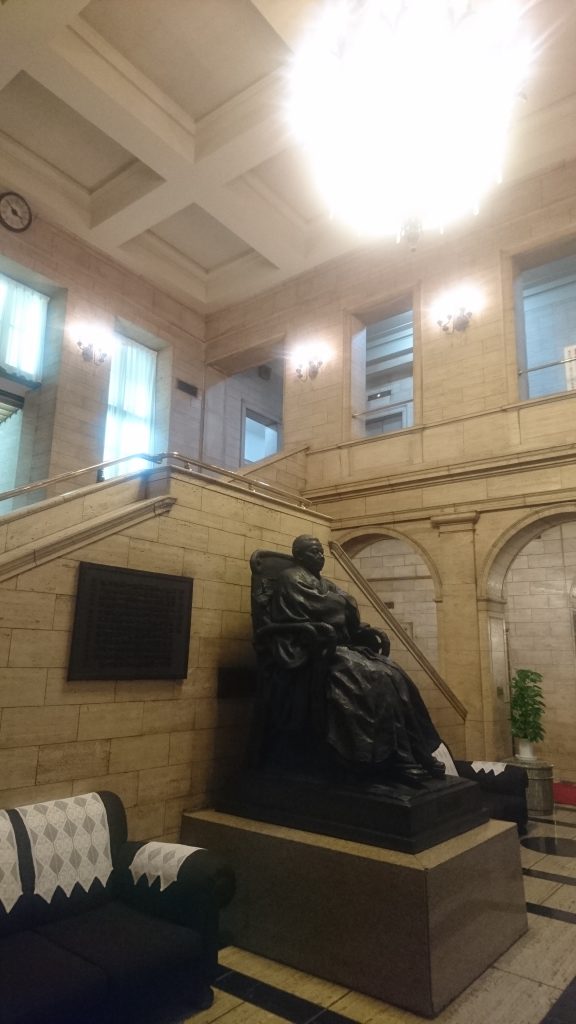

11月4日(金)は朝に「旧乾邸」、夕方からは「綿業会館」の見学に行ってきました。「綿業会館」は、「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪2016」に参加させていただきました。

応募者多数だったらしく、当選できて本当によかったです!

この「綿業会館」を設計したのは、渡邊節氏です。そう、旧乾邸と同じ設計者の方になります。個人用に作った建物と、公的な意味合いの強い建物、同じ設計者でも違った風情になっていてとても楽しかったです。

11月4日(金)は朝に「旧乾邸」、夕方からは「綿業会館」の見学に行ってきました。「綿業会館」は、「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪2016」に参加させていただきました。

応募者多数だったらしく、当選できて本当によかったです!

この「綿業会館」を設計したのは、渡邊節氏です。そう、旧乾邸と同じ設計者の方になります。個人用に作った建物と、公的な意味合いの強い建物、同じ設計者でも違った風情になっていてとても楽しかったです。