横断検索

トップページの横断検索では【阪急・宝塚等資料】【浮世絵・番付】【民俗芸能】の3カテゴリの全項目をまとめて検索できます。複数のキーワードをスペースで区切ると、それらをすべて含む資料が検索できます。

カテゴリ別検索

カテゴリを限定して検索できます。各カテゴリのキーワード欄に入力して検索してください。複数のキーワードをスペースで区切ると、それらをすべて含む資料が検索できます。

PC版では【阪急・宝塚等資料】〈路線図から検索〉や【民俗芸能】〈地図から検索〉機能が使えます。

検索結果(一覧)

〈画像表示〉〈画像・テキスト表示〉〈テキスト表示〉の3種類から選べます。【民俗芸能】には〈芸能別表示〉と〈資料別表示〉がありますが、通常は初期設定の〈芸能別表示〉をご利用ください。

PC版の〈テキスト表示〉〈芸能別表示〉で項目名をクリックすると、昇順・降順に並べ替えられます。

検索結果(詳細)

検索結果(一覧)の画像やテキストをクリックすると、大きい画像と詳細情報が表示されます。

「館内限定公開」の資料は池田文庫設置の専用端末等で閲覧できます。予約や紹介状を要する資料もありますので事前にお問い合わせください。

詳細検索

項目を指定して検索する場合は、各カテゴリの〈詳細検索〉をお使いください。スペースで区切られた同一項目内のキーワードや、複数項目に入力されたキーワードに対し、〈いずれかに該当する条件で検索〉または〈すべてに該当する条件で検索〉が可能です。

項目ルール

各カテゴリの項目ルールは下表のとおりです。検索・閲覧にお役立てください。

阪急・宝塚等資料

| キーワード |

カテゴリ内の以下全項目を検索(検索画面にのみ表示) |

| 分類 |

資料の内容分類から選択 |

| クレジット |

アートディレクター、デザイナー、イラストレーター、フォトグラファー等、制作者の名 |

| 年 |

イベント開催、資料制作、資料公開の年(yyyy形式)

期間・以降・以前で検索可 |

| 年月日 |

イベント開催、資料制作、資料公開の年月日(yyyy/mm/dd形式) |

| 場所 |

イベント開催地、関連する場所 |

| 被撮影者 |

資料に写っている人物の名 |

| タイアップ |

タイアップの社名や商品名 |

| 内容 |

イベント名、キャッチコピー等の文字情報

検索の便を優先し、適宜省略または補足しています |

| 演目* |

演劇のタイトル、副題、宝塚歌劇のジャンル表記 |

| 幕・場・景* |

演劇の幕数、場数、景数 |

| 劇団・主催* |

演劇の上演団体名 |

| 組* |

宝塚歌劇団の組 |

| スタッフ等* |

演劇の作者、演出者、原作者等 |

| 媒体区分 |

2025年7月現在インターネットで画像が見られるのは〈ポスター〉のみ |

| 判型・寸法 |

資料のサイズ |

| 阪急最寄駅 |

イベント開催地の最寄駅(阪急・能勢電鉄等)

原則として資料記載情報に準ずるため、現在と異なる場合があります。阪急・能勢電鉄からバスやケーブルに乗り換える場合、その乗換駅を最寄駅と見なしています。資料に記載がないものも、考証に基づいて最寄駅を入力しています。 |

* の項目は、詳細情報画面では「演目情報」としてまとめて表示されます

浮世絵・番付

| キーワード |

カテゴリ内の以下全項目を検索(検索画面にのみ表示) |

| 分類 |

役者絵/絵看板/各種番付から選択 |

| No. |

登録番号 |

| 絵師 |

絵師名

代数は[ ]内に表記 |

| 上演年(西暦) |

上演あるいは制作された年(yyyy形式)

期間・以前・以降で検索可 |

| 上演年(和暦) |

上演あるいは制作された年(和暦yy形式) |

| 上演月日 |

上演あるいは制作された月日(mm月dd日形式) |

| 上演場所 |

劇場名、地域名

劇場名は「芝居」「座」等を省略し「中」「角」等と入力しています。詳細検索では、この項目のみ完全一致で検索を行います。地域名は原則として上演当時の呼称を用いていますが、便宜上1868年を境に大坂/大阪、江戸/東京と分けています。 |

| 外題 |

上演作品のタイトル

読み仮名は( )内に表記 |

| 幕・場名 |

上演作品の幕名・場名 |

| 役者(役名) |

役者名と役名

役名は( )内、役者の代数は[ ]内に表記 |

| 画題・画中文字 |

画中の文字を表記どおりに記したもの |

| 判型・技法 |

判型・技法 |

| 落款・印章 |

落款・印章 |

| 摺師・彫師 |

摺師名・彫師名 |

| 版元・発行人 |

版元・発行人 |

| 改印 |

浮世絵の発行許可印 |

| 番付ジャンル |

番付に記載されている演劇・芸能のジャンル |

| 番付劇団名 |

番付に記載されている上演団体名 |

民俗芸能

| キーワード |

カテゴリ内の以下全項目を検索(検索画面にのみ表示) |

| 分類 |

民俗芸能分類から選択

三隅治雄『日本民俗芸能概論』の分類法に基づいて作成された、池田文庫編『日本民俗芸能資料目録(改訂版)』の分類を採用 |

| 芸能名 |

芸能名 |

| 演・曲目 |

芸能の演目・曲目 |

| 別名 |

芸能の別名

詳細検索では芸能名欄で検索可 |

| 芸能所在地 |

芸能の伝承地

取材当時の地名を採用 |

| 取材年 |

芸能を取材した年(yyyy形式)

期間・以前・以降で検索可 |

| 取材年月日 |

芸能を取材した年月日(yyyy/mm/dd形式) |

| 取材場所 |

芸能を取材した会場

・現地取材:現地で取材したもの

・宝郷:提供を受けたメディアを再録したもの |

| 催会名 |

芸能が上演された催事名・大会名

・再録:提供を受けたメディアを再録したもの |

| プログラム |

催事・大会プログラムの所蔵の有無 |

| 所蔵資料 |

池田文庫所蔵資料

・DVD:映像資料

・DAT:音声資料

・35ミリアルバム:写真資料

・スライド台紙:写真資料

・レポート:取材者が作成した報告書 |

民俗芸能資料のご利用案内

2017年3月公開

2021年10月更新

2025年7月更新

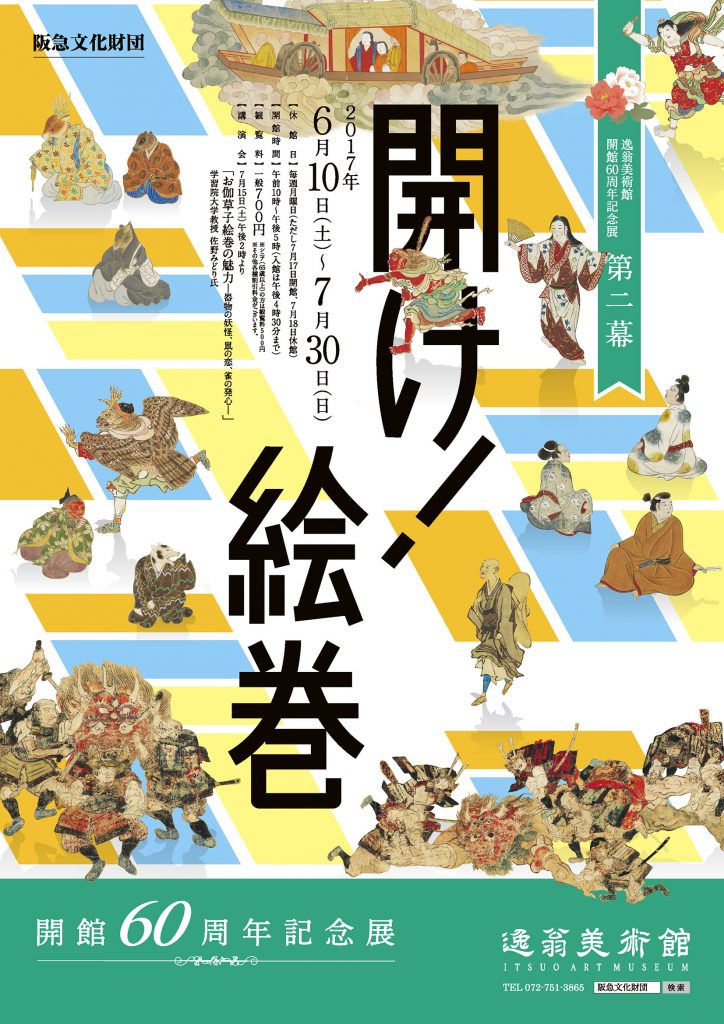

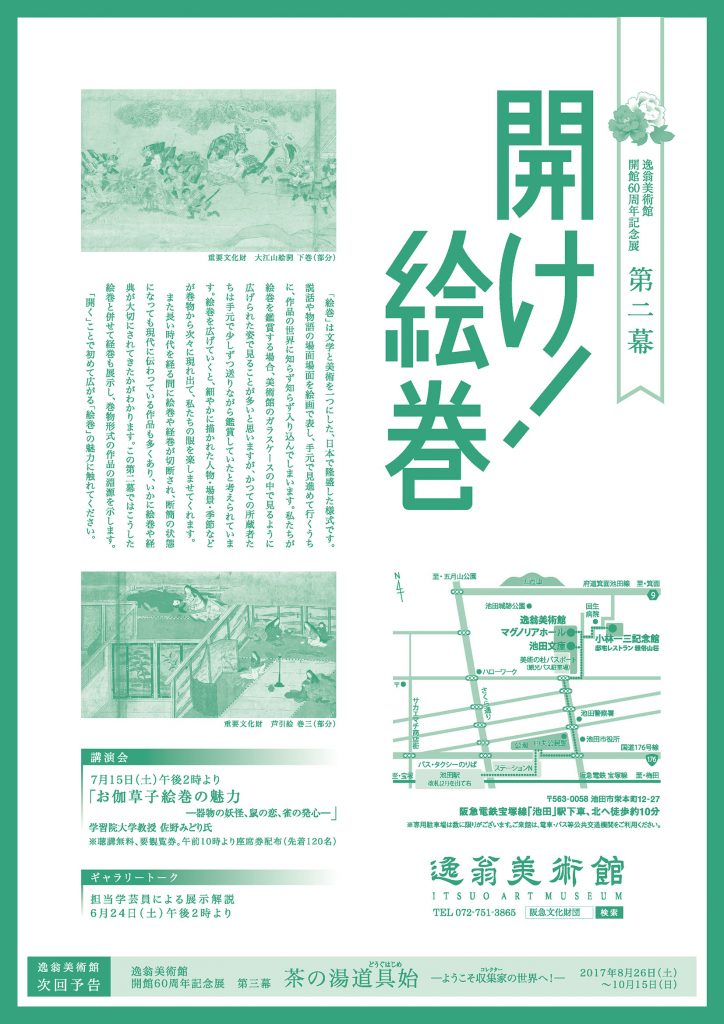

さて、開館60周年記念展の第二幕「開け!絵巻」が始まりました。

この展覧会では「絵巻」と「経巻」の展示を行います。

当館が誇る絵巻コレクションを一挙公開です!

例えば、大江山に住む鬼・酒呑童子の退治を描いた「大江山絵詞」は、いつもよりも長めに展示しますので、鬼退治の様子をじっくり見ていただけますよ。

その他にも、物語性の高い絵巻ばかりを取りそろえました。追いかけてくる女性から必死の形相で逃げるε=ε=ε=┌(;´゚ェ゚)┘男の姿や、自分からしかけたのに返り討ちにあって逃げる天狗など盛りだくさんです。

夏休みの宿題にもぴったりなので、学生さんもぜひ!この絵巻展は7月30日までで、そこから8月25日までは展示替えで休館しますので、夏休み早めに見に来ないと宿題をしようとしたときには開いていない!なんてことにならないようにしてくださいね!

(学芸員A)

さて、開館60周年記念展の第二幕「開け!絵巻」が始まりました。

この展覧会では「絵巻」と「経巻」の展示を行います。

当館が誇る絵巻コレクションを一挙公開です!

例えば、大江山に住む鬼・酒呑童子の退治を描いた「大江山絵詞」は、いつもよりも長めに展示しますので、鬼退治の様子をじっくり見ていただけますよ。

その他にも、物語性の高い絵巻ばかりを取りそろえました。追いかけてくる女性から必死の形相で逃げるε=ε=ε=┌(;´゚ェ゚)┘男の姿や、自分からしかけたのに返り討ちにあって逃げる天狗など盛りだくさんです。

夏休みの宿題にもぴったりなので、学生さんもぜひ!この絵巻展は7月30日までで、そこから8月25日までは展示替えで休館しますので、夏休み早めに見に来ないと宿題をしようとしたときには開いていない!なんてことにならないようにしてくださいね!

(学芸員A)

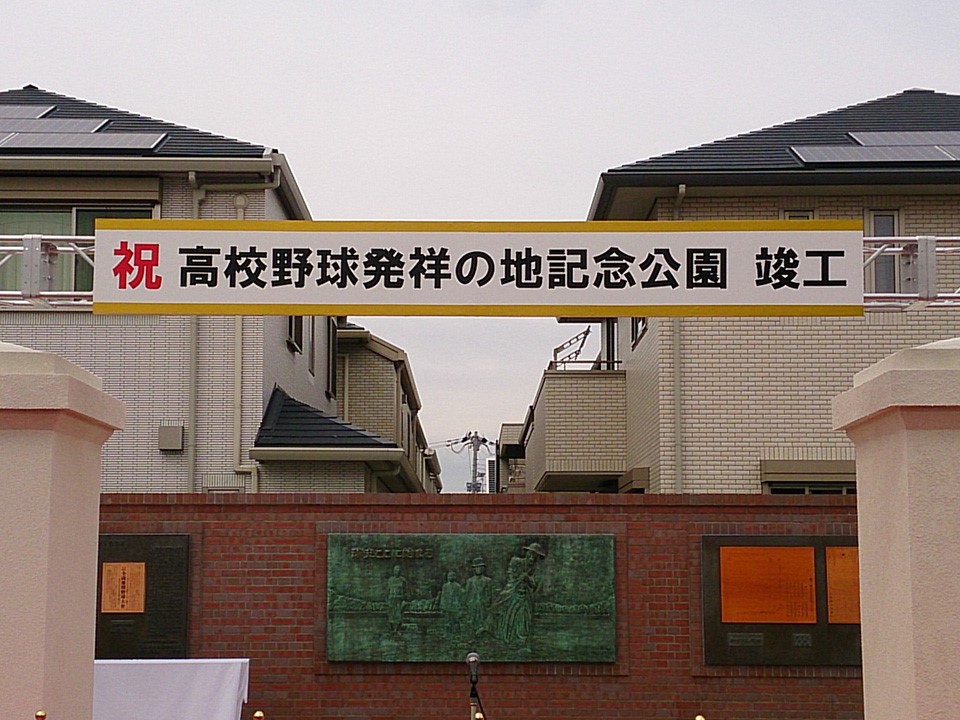

記念公園のおすすめポイントはこの「レンガ」です。グラウンドがあった当時のものと言われており、跡地にお住まいの方々が、大切に保管されていたものです。

記念公園のおすすめポイントはこの「レンガ」です。グラウンドがあった当時のものと言われており、跡地にお住まいの方々が、大切に保管されていたものです。