池田文庫の本棚放浪記【第7回】~アメリカ博覧会~

昨年の印象的な出来事の一つに2025年の大阪万博開催決定がありました。その頃、関西がどうなっているのか、日本で3度目となる万博がどんなものになるのか、楽しみに見守っていきたいですね。

さて、万国博覧会ほどの規模ではないにしても、博覧会と名のついたイベントはこれまで数多く開催されてきました。阪急沿線においても然り。中でも、今から70年近く前に、西宮市で開かれた博覧会に行かれた方、覚えているという方はいらっしゃるでしょうか。

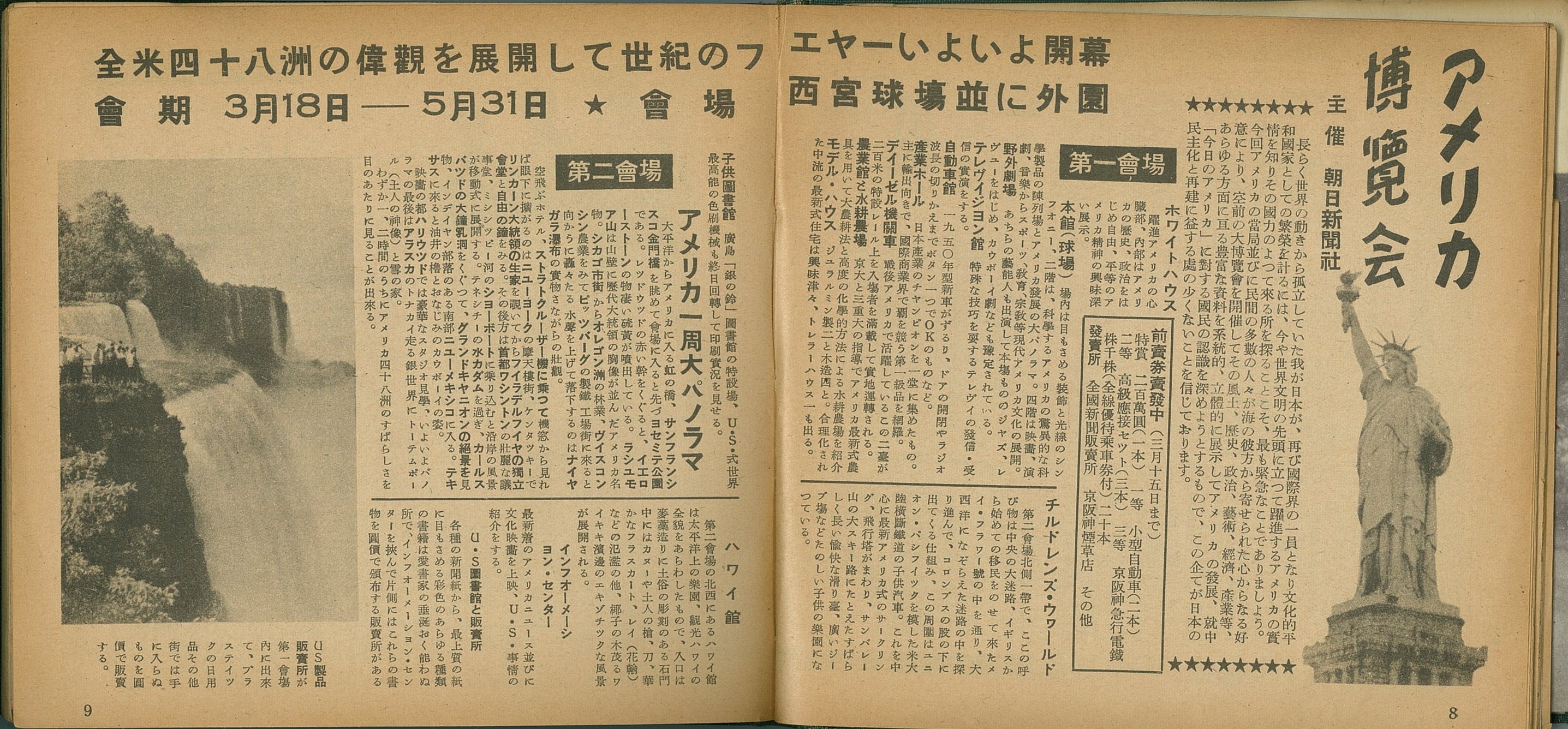

昭和25(1950)年3月18日から6月11日にかけて、朝日新聞社主催でアメリカ博覧会が開催されました。会場は阪急西宮球場とその外園。現在でいう阪急西宮北口駅すぐの阪急西宮ガーデンズが建っている場所とその周辺ですね。

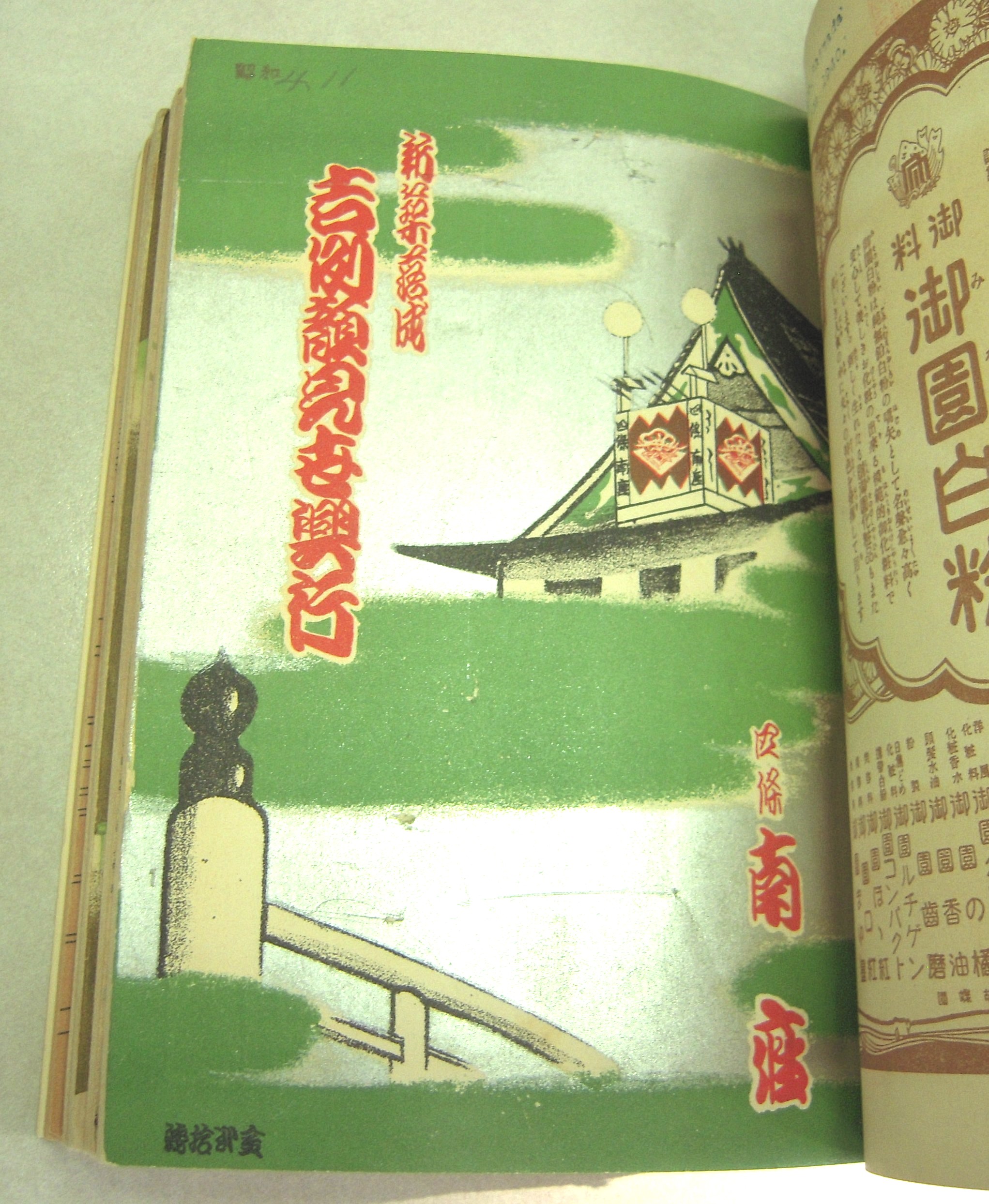

上は、博覧会の全容を教えてくれる写真集「アメリカ博覧会」(朝日新聞社 1950年11月刊)です。色鮮やかなカバー絵は、神戸の風景をテーマにした創作活動で知られる川西英(1894-1965)によるもの。第二会場の入口をモチーフにしています。このカバーの下には、第一会場入口の表紙絵が隠れています。本の中には、風景写真、会場マップ、展示内容など、この博覧会の詳細な記録が載っています。

アメリカ博とはどんな博覧会だったのでしょう。

当時の阪急沿線案内パンフレットに載っていた見開き広告が、博覧会の展示の中で主だったものを要約していました。

大まかに言うと、第一会場はホワイトハウス、本館、テレヴィジョン館等の展示館で、歴史から政治、経済、産業、文化、芸術まで、アメリカについて全般的に学ぶ空間。第二会場は、アメリカ名所の野外大パノラマが目玉の遊覧空間といったところでしょうか。

前述の写真集には、第二会場の野外パノラマの写真がたくさん載っています。ニューヨークやシカゴの大都会風景からナイアガラ、ヨセミテ国立公園などの自然景勝まで、アメリカの名所中の名所の模造に挑んでいます。写真を見るかぎりは、なかなかの出来栄え。これらを巡るとアメリカ旅行気分を味わえそうです。

当時の日本はまだGHQの占領下にありましたから、アメリカという国に国民の関心が集まるのも、もっともだったといえるでしょう。主催の新聞社の宣伝力も相まって、アメリカ博は大いに盛り上がったようです。当初は5月末に終わる予定でしたが、6月11日まで日延べし、入場者は86日間でおよそ200万人にのぼりました。

池田文庫ではこの時の宣伝ポスターも数点所蔵しています。阪急文化アーカイブズで「アメリカ博」検索するとでてきます。インターネットで画像を公開していないものも、池田文庫にお越しいただくと、館内の端末で見ることができますよ。

大阪万博が開かれるまでの暫しの間、池田文庫で70年前の博覧会を振り返ってみませんか。

(司書H)

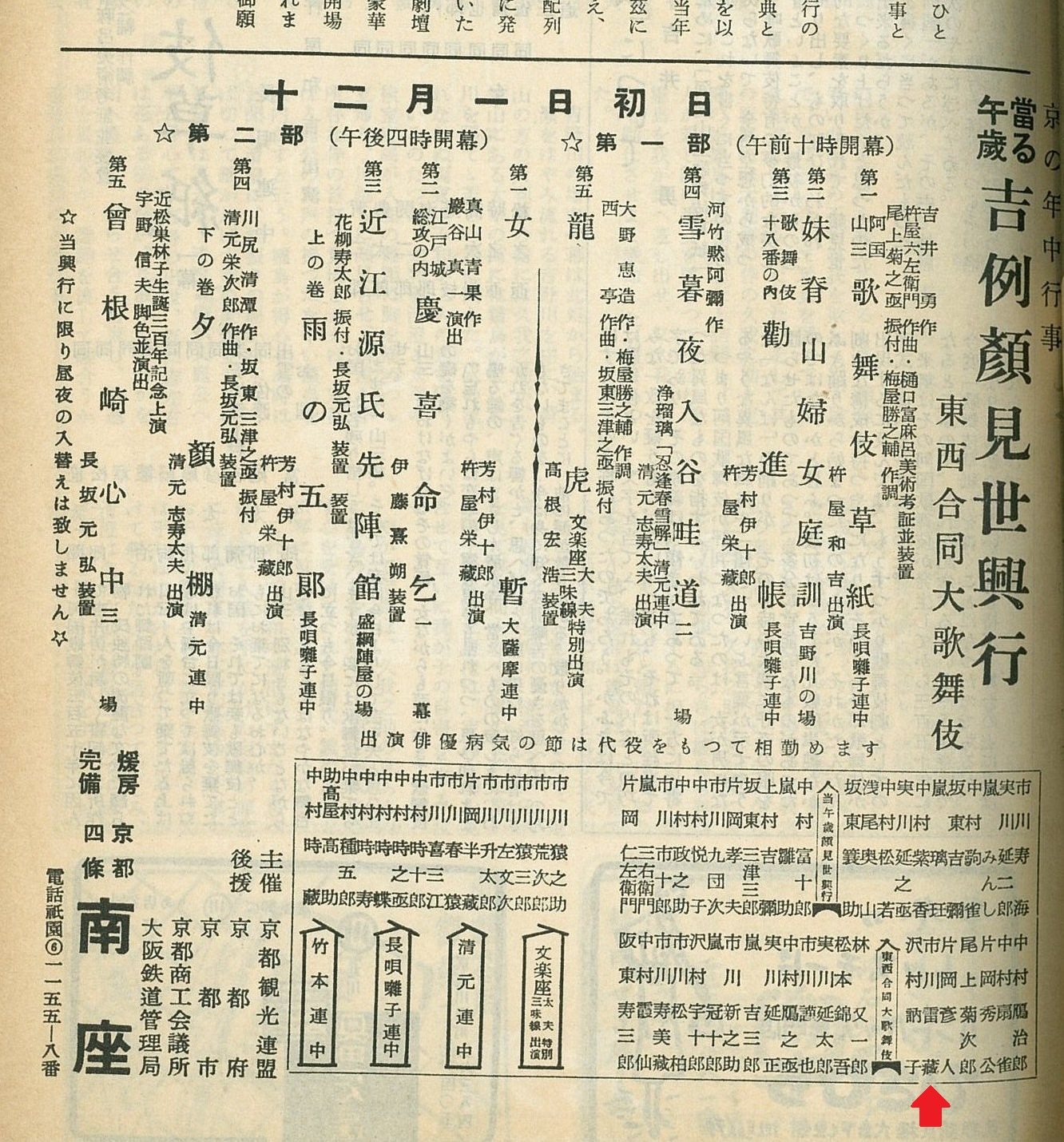

現在五島美術館で開催している

「特別展 東西数寄者の審美眼 阪急・小林一三と東急・五島慶太のコレクション」では、

開催に先立つ19日にレセプションが開催されました。

当館からも館長の仙海と、担当学芸員Rが参加させて頂きました。

(帰路、新幹線の遅延に遭遇し大変な目にあったようですが)

写真は、レセプションでご挨拶をする直前の、

なぜか直立不動になっている仙海と、

レセプションで振る舞われたお料理の数々です。

学芸員Rによりますと、ケーキがとても美味しかったようです。

五島さんでの展覧会は12月9日(日)まで開催されます。

(

現在五島美術館で開催している

「特別展 東西数寄者の審美眼 阪急・小林一三と東急・五島慶太のコレクション」では、

開催に先立つ19日にレセプションが開催されました。

当館からも館長の仙海と、担当学芸員Rが参加させて頂きました。

(帰路、新幹線の遅延に遭遇し大変な目にあったようですが)

写真は、レセプションでご挨拶をする直前の、

なぜか直立不動になっている仙海と、

レセプションで振る舞われたお料理の数々です。

学芸員Rによりますと、ケーキがとても美味しかったようです。

五島さんでの展覧会は12月9日(日)まで開催されます。

(