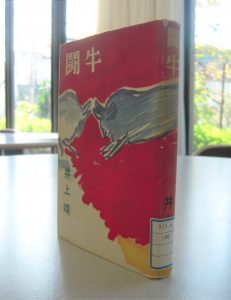

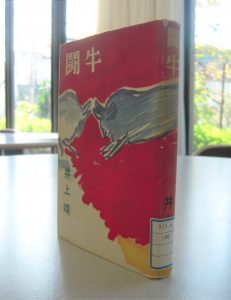

昭和を代表する作家の一人、井上靖の作品に「闘牛」という中編小説があります。

「闘牛」と聞くと、スペインの闘牛、闘牛士と闘牛の戦いを思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれません。ところが、日本の「闘牛」とは、牛対牛、いわゆる牛相撲を指し、郷土の伝統競技として、現在も日本各地で行われています。

その一つ、愛媛県宇和島の闘牛を、兵庫県西宮で行おうと奔走する人間たちを描いたのがこの作品です。

実は、この闘牛大会のモデルとなったイベントがありました。

終戦からまだ1年半ほどの昭和22(1947)年1月、阪急西宮北口駅近くにあった西宮球場で、実際に行われた南予闘牛大会です。

宇和島の闘牛の阪神初公開の場でもありました。主催は新大阪新聞社。当初2日間の予定でしたが、2日目の午前の部が雨で中止となり、順延して3日間となりました。

宣伝のために、思い切った前奏行事も行われています。

梅田-難波間や神戸市内で、化粧まわしで飾った出場牛のパレードを行ったり、”カルメン”の曲を流すサウンド・トラックを走らせたり、中之島で招待券やビラを仕込んだ花火を打ち上げたり。

大会の盛り上げに、相当な力の入れようです。

井上靖がこの大会を訪れたのは、みぞれ降る寒い日だったといいますから、2日目だったのでしょう。

悪天候のせいで、まばらな観衆。垂れ下がるのぼり。リングでは二頭の牛が角を突き合わせたまま微動だにしない。それを声もなく見おろす観衆・・・。そんな会場風景から、井上は悲哀を感じたといいます。それが、当時の日本が、社会が、日本人が持っていた悲哀に通ずると感じ、このことを書きたいと思ったそうです。

小説の闘牛大会は成功しません。小説では開催予定は3日間。そのうちの2日間が雨で中止という、事実と異なる痛々しい結果で描かれ、なんともやるせない後味をのこします。作者の目指すところに沿うよう、こう描かれなければならなかったのでしょう。

井上靖は、この作品で芥川賞を受賞しています。

西宮では、球場または球技場で、以降もたびたび闘牛大会が開かれました。一度きりとならなかったのは、小説ほどには、寂しい結果ではなかったことの表れではないでしょうか。井上靖も「実際にはこの闘牛大会は新聞社の事業としては宣伝効果からみても大きい成功をおさめ…(略)」と語っています。

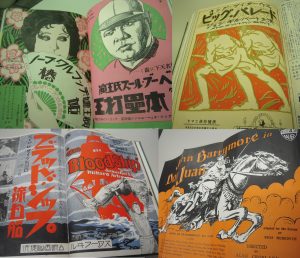

池田文庫所蔵の、阪急沿線のイベントポスターの中に、昭和36年から昭和53年にかけて行われた、5度の闘牛大会の宣伝ポスター6枚を確認できます。(あいにく小説のモデルとなった初回のものはありません。)

見ると、内容も初回から進化しています。やはり闘牛で有名な鹿児島県徳之島の牛と、宇和島牛との対戦を企画するなどの趣向が凝らされていることもわかります。

阪急文化アーカイブズで、「闘牛 西宮」と検索すると、これらの画像がご覧いただけますので、ぜひお試しください。

参考資料: 毎日新聞 昭和25年2月2日 井上靖「『闘牛』について」

夕刊新大阪 昭和22年1月刊の各号

(司書H)