池田文庫の本棚放浪記【第25回】~愛しのタカラヅカへ~

寒い日が続きますね。今年の読初めにはどんな本を選びましたか?

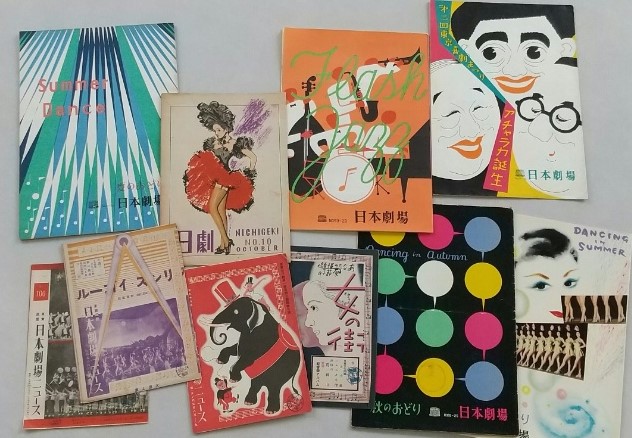

こちらのコーナーの本年最初の一冊は、宝塚歌劇に関する本『愛しのタカラヅカへ』(1984)を選ばせていただきました。

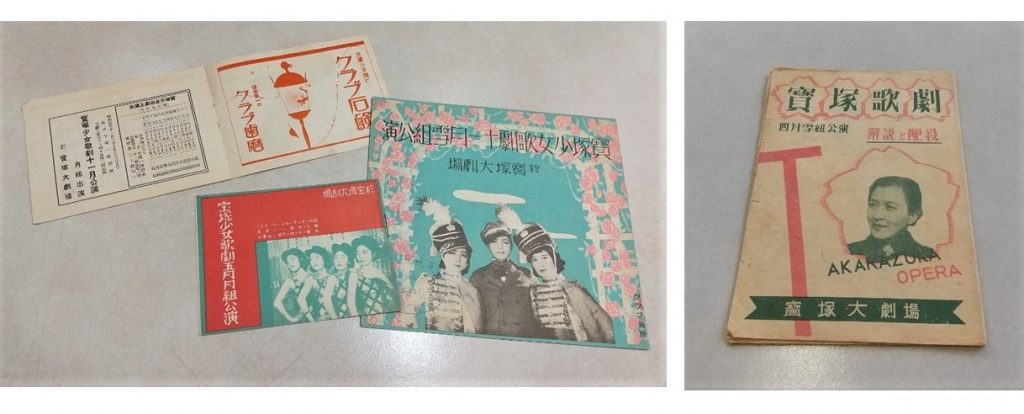

この本の著者・香村菊雄氏は、戦前・戦後に宝塚歌劇団で活躍した脚本・演出家です。香村氏が手がけた宝塚歌劇の作品には、中国の古い物語を下敷きにしたものが多くみられるのが特色です。

後には、同じく宝塚を拠点にしていた男女混成の劇団、宝塚新芸座の座付作者となり、数多くの作品の脚本や演出の仕事を行いました。

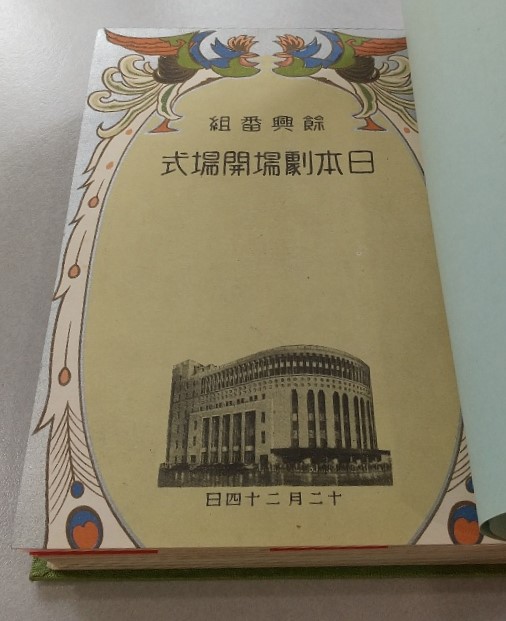

香村氏は、幼い頃から宝塚へ足繁くかよった、宝塚歌劇の熱心なファンでもありました。なんと大正3(1914)年の第一回公演も観たというのですから、最古参のファンの一人ですね。

幼少期に夢中になったお伽歌劇。青年期に外国映画へ傾いていた心を、ふたたび宝塚へと引きもどした『モン・パリ』(1927)。その『モン・パリ』も色あせて感じたという『パリゼット』(1930)の衝撃。協同演出者として関わった戦後の大ヒット作『虞美人』(1951)のことなど。

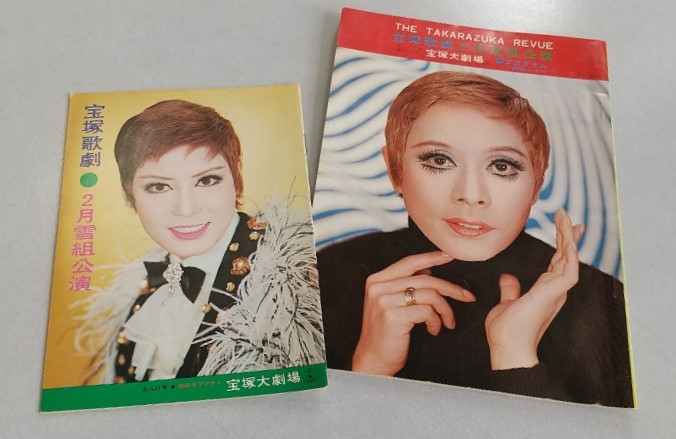

宝塚歌劇を長く見てきた人が語る思い出は、そのまま宝塚歌劇の歩みと重なりますので、読書を楽しみながら、宝塚歌劇の歴史まで学べてしまう本です。

ですが、この本の魅力は、なんといっても年表の行間を埋めてくれるような話、当時を生きた人にしかわからない実体験にもとづく逸話の数々ではないかと思います。

その中で一つご紹介するならば、戦後、接収が解けて宝塚大劇場が返還されてからの復興期のところでしょうか。

当時は、誰もが物資不足に困っていた時代でした。観客にとって常に目新しい衣装や道具類を用意するのは容易ではありません。

リフォームしたり、衣装倉庫に眠っている衣装を掘りおこしたり。限りある物資の中で、製作スタッフの創意工夫がありました。

そして、修繕もままならず、すきま風が入る寒い稽古場で、稽古に励むタカラジェンヌたち。

悪環境に負けない気概は、ふたたび大劇場で舞台をやれる喜びからも来ていたのではないでしょうか。おとろえない舞台への情熱、たくましさに感銘をうけたエピソードです。

そのほかにも印象深いエピソードがいくつも登場します。

この本の内容についてもっとくわしくお知りになりたい場合は、コチラ に目次を載せていますので、どうぞご参考に。

(司書H)

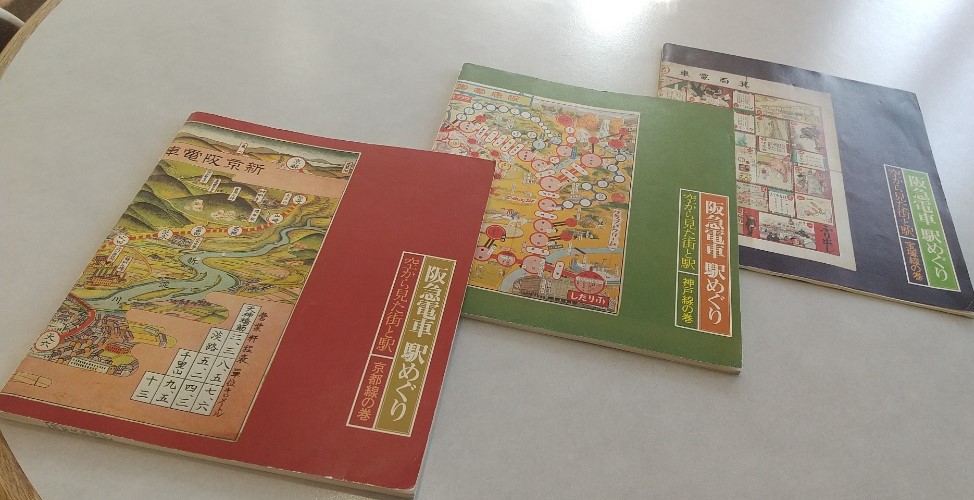

さてこの本は、1駅につき1章の構成で、駅と周辺地域の歴史を紹介しています。調べたい駅の情報にすぐにたどり着けるところが、とても便利です。

廃止された駅についても、その前後駅のところで触れていたりします。3冊なのは、宝塚線、神戸線、京都線の各線につき1巻あるためです。

最も早くに開通した宝塚線の巻は、明治末期の阪急草創期の写真も含みますし、神戸線の巻は、戦前の阪神との競い合いにまつわる話、乗務員・駅員の話なども盛り込まれていて、阪急の発行物ならではの逸話を披露してくれます。

京都線は、新京阪、京阪、阪急・京阪の合併、分離ののち阪急と、複数の鉄道会社を経てきました。千里線にいたっては、その前身に北大阪電気鉄道も加わります。そのため、資料の散逸をまぬがれなかったのか、資料集めに苦労したようです。でも、その紆余曲折にこそ、歴史の妙味あり。読み応えのある巻になっています。

駅の本には、『阪急ステーション 写真で見る阪急全駅の今・昔』(2001年)という本も阪急から発行されています。こちらは3線を1冊にまとめています。1駅に割くページは少ないですが、『駅めぐり』に出てこなかった写真も掲載されていたりしますので、こちらもぜひチェックしてみてください。

(司書H)

さてこの本は、1駅につき1章の構成で、駅と周辺地域の歴史を紹介しています。調べたい駅の情報にすぐにたどり着けるところが、とても便利です。

廃止された駅についても、その前後駅のところで触れていたりします。3冊なのは、宝塚線、神戸線、京都線の各線につき1巻あるためです。

最も早くに開通した宝塚線の巻は、明治末期の阪急草創期の写真も含みますし、神戸線の巻は、戦前の阪神との競い合いにまつわる話、乗務員・駅員の話なども盛り込まれていて、阪急の発行物ならではの逸話を披露してくれます。

京都線は、新京阪、京阪、阪急・京阪の合併、分離ののち阪急と、複数の鉄道会社を経てきました。千里線にいたっては、その前身に北大阪電気鉄道も加わります。そのため、資料の散逸をまぬがれなかったのか、資料集めに苦労したようです。でも、その紆余曲折にこそ、歴史の妙味あり。読み応えのある巻になっています。

駅の本には、『阪急ステーション 写真で見る阪急全駅の今・昔』(2001年)という本も阪急から発行されています。こちらは3線を1冊にまとめています。1駅に割くページは少ないですが、『駅めぐり』に出てこなかった写真も掲載されていたりしますので、こちらもぜひチェックしてみてください。

(司書H)