逸翁美術館 2025年度展覧会スケジュール

2024年12月11日

逸翁美術館の2025年度展覧会スケジュールが決まりましたので、以下のとおりお知らせします。

■2025展示II 四条派ですが、実は─ 詩情派。呉春2025年4月12日(土)~6月15日(日) 展示替えあり

月曜休館 ただし5/5開館、5/7休館、5/12~5/15展示替え休館

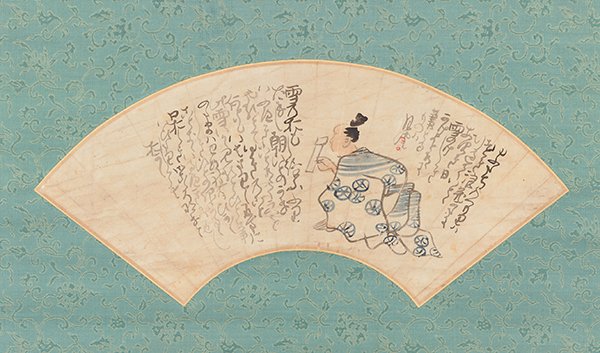

京都に生まれ、与謝蕪村に俳諧や俳画を習った松村月渓は、一時、大阪池田に住まいを移し、自然の営みや人々の暮らしにも眼を開いて、呉春と名乗ります。その後、京都に戻ってからは円山応挙の写生画を学び、時人の風趣に適う数々の作品を遺しました。

後の京都画壇・大阪画壇に繋がる画家たちが、呉春の周りに集まって四条派を形成します。それは呉春が生み出す作品が、蕪村譲りの叙情性と応挙に並ぶ写実性とを合わせ持つ、豊かな魅力を有していたからでしょう。

本展では、美術史だけではなく文学史からの視点も盛り込んで、詩情豊かな呉春の作品世界を解きほぐしてみたいと思います。

■2025展示III 二次元刀剣物語 ~浮世絵をのぞいてみたら~

2025年7月12日(土)~9月7日(日)

月曜休館 ただし7/21・8/11開館、7/22・8/12休館

歌舞伎に登場するさまざまな刀剣を浮世絵で紹介します。

弁慶が背負う七つ道具や、人間が持てるサイズとは思えない大太刀(おおたち)や鉞(まさかり)は歌舞伎ならでは。

また、歌舞伎の定番である御家騒動をテーマにした作品では、代々伝わる御宝が行方不明になり、責任をとって主君は切腹、御家は断絶、遺された若君や家臣が身分を隠して御宝を探し求める・・・といったストーリーがたくさんあります。その御宝の代表といえば宝刀、これが波瀾万丈の根元となるのです。

由緒正しき名刀から不思議な力で暴れまわる妖刀、はたまた名もなき刃まで、お芝居になくてはならない刀剣の物語を読み解いてみましょう。

■2025展示IV あの作品に会いたい! ~推しの作品、紹介します~

2025年9月27日(土)~11月30日(日)

月曜休館 ただし10/13・11/3・11/24開館、10/14・11/4・11/25休館

学生の頃、授業中に開いた教科書の中に描かれていた歴史上の人物を思い浮かべるとしたら、誰が浮かんでくるでしょうか?邪馬台国の女王だった卑弥呼、長らくお札の顔だった聖徳太子(とされる)像、源頼朝と伝わる黒い束帯姿の男性像、ドラマでも話題になった紫式部など、様々な偉人が上げられますが、戦国の英雄・織田信長から始まり、歴史の流れを作った豊臣秀吉、徳川家康へと続く3人の肖像を浮かべる人も少なくないはずです。

その中で、教科書や映像で頻繁に紹介される秀吉像の1つを当館が所蔵していますが、それらの肖像画や写真などがどこに、もしくは誰が所蔵しているものなのかは、意外と知られていません。

この度の展示では、書籍やテレビなどの映像、様々な場所で開催されている展覧会で出品されているのを見た!という作品など、どこかで見たことがあるお馴染みの所蔵作品たちを、イチ押しポイントとともに紹介します。初めて見る作品も、久々に見る作品も、あなたの"推し"の一品を見つけてみてください。

■2026展示I とりマニア

2026年1月24日(土)~3月29日(日)

月曜休館 ただし2/23開館、2/24休館

古来、多種多様な鳥類の美しい姿は画題として好まれ、花鳥画は主要な画題としての地位を確立させ、大空を飛翔する姿や水辺や野原に佇んだり、木々に留まる様子などが多くの絵画に描かれました。また、和歌や俳句などに詠まれたり、鳥をモチーフにした工芸作品も多く作られています。これは長寿や繁栄を示す幸運のシンボルであったり、また季節の移ろいを示す存在でもあるからです。

小林一三は昭和32年の正月に「鶏鳴暁を破って七返る初日出哉」と詠みました。この「七返る」とは干支が7周したことを指し、84歳の誕生日を迎えた一三自身のことを示しています。酉年生まれであった一三にとって、鳥は関心あるモチーフのひとつであり、鳥に関する作品を多く収集しています。

本展では収蔵品の中から鳥にまつわる作品を展示し、さまざまな種類の鳥をご覧いただきます。普段はなかなか展示の機会がない作品も多く登場しますので、ぜひ展示室内でバードウォッチングをお楽しみください。