一三ネットワークの100人

年間を通じ小林一三に縁のある

著名な人物100名を、政治、経済、文芸など

さまざまな分野からピックアップしてご紹介します。

100/100名

記事公開中

CATEGORY

演劇

ミヤコ蝶々[1920 - 2000]

上方漫才・喜劇界をリードした、関西を代表するコメディアン。

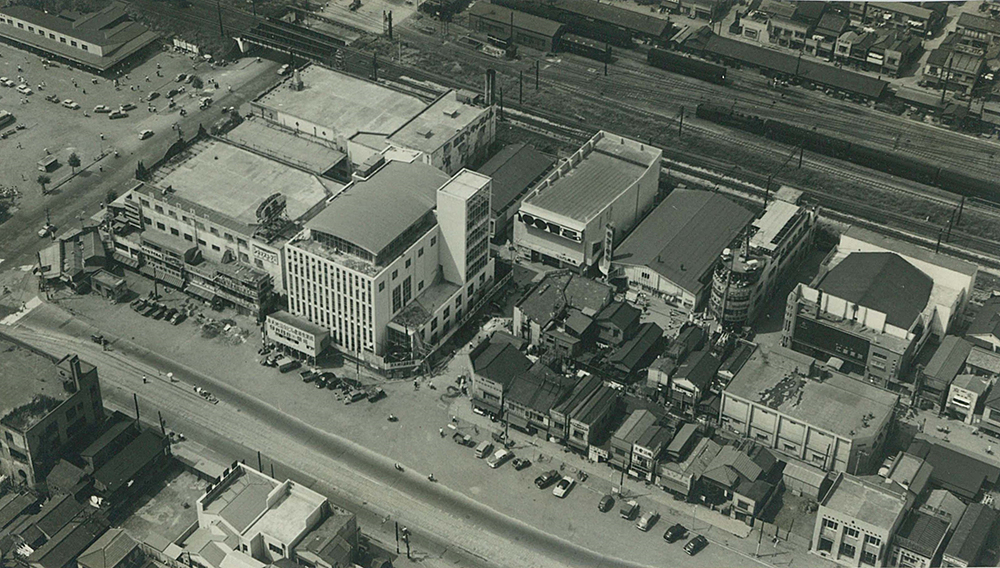

1942年に吉本興業入りし、1948年に南都雄二と漫才コンビを結成して夫婦で初舞台。 翌年、秋田實の誘いを受け、大阪でラジオ出演を始める。 1950年、小林一三はモダンな新しい寄席を作ろうと、宝塚新芸座道場を創設。11月、第1回のバラエティシヨー公演を行う。翌年からは秋田實もプロデューサーとなり、夢路いとし・喜味こいしら新人漫才師達が加わった。その後「宝塚新芸座」と名乗って、宝塚ばかりでなく梅田映画劇場にも進出する。 1953年からは、秋田實のニュースタイルコメディ「漫才学校」が始まり、大好評を博す。ミヤコ蝶々・南都雄二も同年の4月公演から参加し、秋田が創作する新しい笑いに取り組んだ。小林一三も、「三番目「春霞さくら街道」は馬鹿馬鹿しくて面白い、蝶々といふ女優がウマイので正に天下一品といふべしである。新芸座が此女優をウマク使ひこなせば難有い─と期待する。」と日記でミヤコ蝶々を絶賛している。この後、新芸座を見ては蝶々の演技を褒める言葉が散見される。1954年7月には、「「蝶々の女学者」は佳作だ、此程度のものが三、四本(時代もの、現代もの)あれば東京帝劇へ出掛けてもよいと考へている。」とも。 大阪の民間ラジオ放送も演芸に力を入れ、1954年からは新芸座のメンバーによる「漫才学校」が朝日放送(ABC)で始まる。ミヤコ蝶々が校長で、南都雄二が用務員、いとし・こいしら漫才師や俳優達が生徒役。掛け合いや大喜利を基調とするストーリーと、ミュージカル的な歌のパートとから成るバラエティ番組。スポンサーは阪急電鉄で、毎週放送されて高視聴率を得た。劇場公演を公開録音する方式が取られた事から、開演前に客が劇場を取り巻く程の人気であったという。

長谷川 一夫[1908 - 1984]

俳優。国民栄誉賞(追贈)。

歌舞伎界から松竹に入り、時代劇の二枚目スター「林長二郎」として名を売った。しかし松竹との契約切れに、新しい世界で再出発したいと東宝での映画出演を内諾、初めて小林一三に面会した。この時一三に「映画も事業の進め方次第で、男子一生の仕事になりますよ。まず、今の常識を破るんですね」と説かれ、「息苦しくなるまでの芸界の古い因習のきずなから解放されたような、すがすがしさをおぼえた」と長谷川一夫は記す(「小林一三(こうちょうせんせい)」『小林一三翁の追想』)。 ところが1937年、東宝への移籍後、暴漢に顔を斬られる不祥事に遭う。さらには、それまで舞台で名乗っていた芸名「林長二郎」の返上を求められる。この時また、小林一三が言葉をかけた「東宝は、林長二郎の名前と今後を誓ったのではないよ。人そのものと誓い合ったのだ」。長谷川は「傷心のどん底に打ち沈んでいた私は、感動のあまり声を上げて泣いたくらいです。」と振り返る。「そして同時に、私の体内に新しい希望と闘志が湧き上がってきたのです。」「俳優の生命というべき顔を傷つけられ、芸名を失った私が、どうしてあの逆境の中から立ち上がれたでしょうか。この闘志こそ、先生が私に与えて下さった何よりの賜物だったのです。」 後年、映画界を退いてからは舞台に専念し、1955年から東宝歌舞伎を主宰。東京宝塚劇場を中心に公演を行い、二代目中村扇雀、十七代目中村勘三郎、六代目中村歌右衛門ら豪華な出演で大成功した。また1974年には、宝塚歌劇『ベルサイユのばら』の演出で、特別な視覚効果や所作の指南役を買って出た。小林一三への恩義を果たす思いがあったに違いない。

大谷 竹次郎[1877 - 1969]

兄の白井松次郎と共に、松竹を創業。

1905年、大阪で松竹(まつたけ)合名会社を設立(松次郎が社長)。1910年、東京に進出してからは、松次郎が関西、竹次郎が関東を受け持った。1914年には歌舞伎座の興行権をも獲得する。1920年には松竹キネマ合名会社を設立し、映画製作を開始。1937年、松竹興行と松竹キネマとを統合し、松竹(しょうちく)株式会社を設立。小林一三の東宝と勢力を二分した。 1932年、『都新聞』に連載された「劇談三人會」記事の中では、歌舞伎の存続を巡って、小林一三と大谷竹次郎との意見が対立した。 歌舞伎も時代によって変化していくのかとの記者の質問に、小林一三は、「それは変るでせう、現代の生活に即して行かうとするのには、どうしても変へて行かなければいけない、よし吾々が変へて行かなくても自然に変つて行くのが本当だと思ひます、」 そして、昔のままでやっていたら歌舞伎は存続しないのかとの問いに対し、二人の意見は割れた。小林「存続しないッといふ議論です」、大谷「私は存続するッといふ議論だ」、小林「存続しないッ」、大谷「存続するッ」、「(一寸セリ合ったが、お互いに顔を見合わせて笑ってしまう)」とも記者は記している。 続けて、大谷「併し小林さんの云つて居られる事は私の方で今年中に実現します、それは千本桜のイヤな処を残らずカツトして、簡箪に判りやすく上演してみたい計画をたててゐます」、小林「さうですか、それは偶然ですネ、私のところ(宝塚)でも狐忠信の鼓の由来を純歌劇にして上演する計画を進めてゐます」と、またまた意地の張り合いである。 もちろん小林一三も、歌舞伎を嫌ってアレコレ注文付けているのではない。「歌舞伎劇がどんどん変つて、それを大劇場でやつて、もつともつと大衆のものにならなけれぱ駄目です」

二代目 市川 猿之助[1888 - 1963]

歌舞伎役者、日本芸術院会員。初代 市川猿翁。

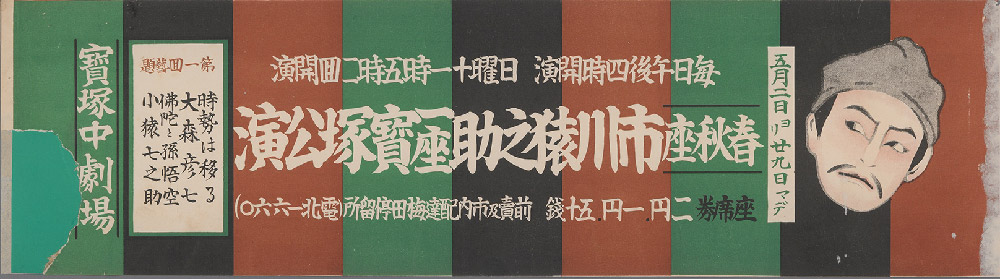

二代目市川猿之助は、1910年の名跡襲名後、欧米などに留学して最新の舞台芸術を学んだ。1920年には菊池寛の「父帰る」で春秋座を旗揚げし、新作や翻訳物にも取り組む。関東大震災を切っ掛けに、宝塚の中劇場でも春秋座の公演を行う事となり、小林一三とも知遇を得た。 戦後1952年の小林一三とのラジオ対談では、市川猿之助がアメリカで予定していた歌舞伎公演を巡って意見を交わしている。(「新しい歌舞伎のあり方(市川猿之助/小林一三)」『小林一三対談十二』実業之日本社、1953年) 猿之助が「私が外国へいって、言葉が不自由ながら見て来た中で何がいちばんおもしろかったかというと、ロシアン・バレエです。なぜかというと、動きと音、これは万国共通で、言葉がわからなくてもよくわかるものなんです。そういうことから舞踊を主とした歌舞伎、動きが多分に盛られた歌舞伎を持ってゆきたい。」と言うと、一三は、「すぐにそれを映画化することができると思いますね。」と、視野を広げている。 続けて、猿之助は、「あなたのおやりになった宝塚の少女歌劇、つまり日本の舞踊などをオーケストラでやったということに対して、非常に私はおもしろく感じているのですが、このごろ私はしきりにオーケストラを使って歌舞伎のテクニックを用いた芝居を、一ぺんやってみたいという気がしているのです。」と、「歌舞伎のオーケストラ化」について、一三の意見を求めた。 一三は、「それは今現に、終戦後宝塚へ来る外国人が見ていちばん手を叩いて喜ぶのは、六方の引っ込みですね。ああいうのはもう非常に喜んで、こういうものを持って来いといってますよ。」と、同意を示した。古典歌舞伎を新しい世界歌舞伎に発展させようと考えた、市川猿之助の理想に、共感するところがあったのであろう。

川口 松太郎[1899 - 1985]

小説家、劇作家。日本芸術院会員(第三部・演劇)、文化功労者。

実親を知らず、東京下町の職人の家庭に育った川口松太郎。小学校卒業後、洋服屋や警察署の給仕、電信局勤務など様々な仕事を遍歴した。小林一三との初対面は1924年という。関東大震災の後、大阪で雑誌編集に携わっていた川口が、花柳章太郎らと劇団を作った際、座談会の席に一三が姿を見せた。「二十五、六才の生意気ざかりだつた私は、しきりと議論を吹っかけてすっかり先生に覚えられてしまった。」(「あれやこれや」『小林一三翁の追想』)その後、東京で文藝春秋社に係わる川口。一三が上京した際には、古川ロッパとともに銀座の案内役を務めた。一三は二人を「おいおい不良不良」と揶揄して呼んだ。 1935年、その川口が『鶴八鶴次郎』他で第1回直木賞を受賞する。また1937年から連載が始まる『愛染かつら』は、翌年には映画化され、田中絹代・上原謙の主演で人気を博す。川口松太郎の才が世間に認められた。 戦後、1950年5月の小林一三日記には、「「毎日」の連載小説川口松太郎君の「火の鳥」は面白く読んでゐる。」と見える。この後、東宝歌舞伎が始まると、1956年5月の日記に「昼の部の後半の「編笠権八」を見る、川口松太郎君は流石にウマイものだと感心した。脚本集を読んだ時はどうも面白くないと思つたが芝居を見ると実に面白い」と記している。川口が「東宝歌舞伎に書いた私の脚本を喜んで下すって「少数の人を感心させるのは難しくないが、沢山の人を喜ばせる仕事は一番むつかしい。君が此処まで書くようになったかと思うと嬉しい」と、ほめて頂き、見物の見ている東宝劇場の通路で私の手を握って下すった。」と触れるのはこの時の事か。「私は親に褒められたような心持がして涙が出た。」

葦原 邦子[1912-1997]

女優、宝塚スター。

1928年、宝塚音楽学校に入学し、翌年から宝塚歌劇団18期生として舞台に上がる。1933年、宝塚大劇場で初演された『花詩集』では主演を果たす。男役スタイルの完成に貢献し、葦原邦子は「男装の麗人」としてトップの座を長く保った。 勝ち気な性格の葦原は、「何か質問を受けたり、感想を求められた時は、決して怖れず、何でも彼でも正直に、自分の信念を堂々とのべれば、たいていの事はそうかそうかと負けて下さつたから、いつもその戦法で成功した。但し、若しかごまかそうなんて量見を持つたり、最初からおずおずなんてはつきりしない態度でのぞむと絶対駄目だつた。」と小林一三との思い出を綴る(「小林一三翁を偲ぶ/小林先生と私」『東宝』1957年3月)。 ある時、「生徒達の間に「君」だの「僕」だの「お前」といった言葉が流行しているのなら、絶対止めねばならない」と、小林一三からの手紙が届く。 葦原は返事を認めた。「先生は日頃可愛がっていらっしゃる生徒をそんなに信じられないのでしょうか?そうだとしたら大変残念です。私達の間で私の事を「アニキ」なんて呼ぶ人は居ませんし、まして「君」「僕」なんて言葉を使う生徒はありません。むしろ一般の女学生の間で流行している事で、私達は宝塚生徒として、ゴシップの種にならぬ様、普段から良識を持っているつもりです。」と。 すると、「丁度風邪ぎみで横になっていた所へ葦原の手紙が来たが、お父さんは最近これほど深く感動したことはない。本当に嬉しくて泪が出た。どうかいつ迄も宝塚生徒として立派な人格と芸術を共に磨いて下さい。お前の盗れるばかりの真実さとファイトに、お父さんは本当に勇気づけられたよ」と一三からの返信があり、「今度は私が感動する番であった。」と葦原は振り返っている(「ファン・レターのことなど」『小林一三翁の追想』)。

吉本 せい[1889-1950]

吉本興業創業者。

吉本吉兵衛(泰三)と結婚し、「吉本興行部」を設立するが、1924年、夫が亡くなってからは実弟の林正之助を片腕に事業を拡大。1932年、「吉本興業合名会社」に改組し、東京支社も起ち上げる。以降、大阪吉本を林正之助が、東京吉本を次弟の林弘高が率い、姉の吉本せいが大芸能プロダクションの初代社長となって両者をまとめた。 東京では、1935年、東宝の前身の一つ「ピー・シー・エル映画製作所」と提携し、吉本興業は映画制作に乗り出す。翌年には「東宝映画配給株式会社」と提携するなど、吉本興業と東宝とが接近した。そうした1937年、小林一三は、東京錦糸町の駅前に東宝系の映画館などをオープンさせる。「東京下町の大衆に健全な娯楽を提供」しようと「江東楽天地」と命名(現、東京楽天地)。翌年ここに、吉本興業の「江東花月劇場」が開場した。そして1939年、吉本興業の林正之助が、一三に乞われて東宝の取締役に就任する。 戦後の1948年、「吉本興業株式会社」に改組して会長に吉本せいが就任。しかし1950年の春、吉本せいはこの世を去った。一三は『日記』に「天王寺本坊に於ける吉本セイ女の葬式にゆく。トテモ派手な、立派な葬式であつた。」と記す。 その後、吉本家の遺族と林兄弟との間に揉め事が生じ、小林一三がその仲裁役となった。1955年、「吉本せい女史の相続人」が一三に相談を持ちかけた。けれどもこの時一三は、「林君兄弟と共に吉本せいさんの遺志をついで協同しておやりなさい」と勧めたという。この後も数度にわたる相談があり、結局一三は、時の文部大臣清瀬一郎を訪ね、問題解決への助力を依願した。「一日も早く林君を呼寄せ平和に妥協解決してほしい」。その結果、清瀬「立会の上、林兄弟と協定が出来」、「吉本家のゴタゴタも一先づ解決したので目出度目出度である。」一三は、吉本せいが始めた事業の円満な継承を望んだ。後日「吉本の林弘高君紛争解決のお礼に来訪。」とも見える。

水谷 八重子(初代)[1905-1979]

女優。

1924年、第二次「芸術座」を創立した義兄の水谷竹紫(ちくし)に従い、水谷八重子もその舞台に立った。その後、新派劇の隆盛に尽力する傍ら、東京宝塚劇場にも1934年の開場間もなくから出演を始める。 実はその数年前から小林一三は、宝塚の中劇場に「芸術座」を毎年招いていた。「四月というよい時節に、宝塚という空気のよい所で、私たちのやりたい芝居をさせて頂き、しかも公演は正午から四時半までの一回で、夜はゆっくり休養できるという、私たち俳優にとっては、願ってもない好条件で出演させて頂いていました。」(「私の"おじいちゃま"」『小林一三翁の追想』)「芸術座」の宝塚中劇場出演は、その後19年間続いたが、戦局が烈しくなって中断を余儀なくされた。 小林一三晩年、1956年10月の『日記』に「水谷八重子娘サンをつれて来る」とある。東京出張中の一三を、水谷八重子が尋ねたのだ。水谷が記す「やがて開場するコマ劇場のことを大へん熱をこめてお話しになり、またそのころ話のきまった私の五月(三十二年)の東宝出演についても「八重ちゃん、よかったね。昔の年二回が復活しそうだね」と喜んでいて下さいました。」とはこの時の事か。 そして「私が劇団の解散後も持っておりました"芸術座"という名前を、今度、東宝会館内に新築されて新しい演劇の試みの場となる小劇場の名前にゼヒほしいとおつしゃいましたので、私もそういう形で芸術座という名称が残るなら、島村抱月先生も松井須磨子さんも、必ずや御異存のないことだろうと思い、どうぞ御自由にお使い下さいとお答えして帰ったのでございます。」それが最後の別れとなった。 小林一三の没後、1957年4月、新しい大衆劇のための劇場として、有楽町の東宝4階に「芸術座」が開場する。劇場名「芸術座」は、名儀を預っていた水谷八重子から、東宝の演劇担当重役となっていた菊田一夫が譲り受けた。

武智 鉄二[1912-1988]

演劇評論家、演出家、映画監督。

若手の歌舞伎役者らを用いて古典を演出した「武智歌舞伎」や、能や狂言の古典芸能と前衛演劇との結合を試みるなどして、演劇界の革命児と呼ばれた武智鉄二。 宝塚歌劇でも1956年11月の花組公演「うかれ大名」を演出している。小林一三は、「武智先生の狂言レビュー「うかれ大名」十二場を面白く見た。脚本を読んだ時は、ただ狂言の筋を運んでゆくだけで、トテモ、レビューには無理だと思ったが、なかなか滑稽味が充実して生徒達も気乗りして演じて居るので、セリフ廻しも上手になった。背景も切り出しも、簡単に気がきいて居る。」(「おもひつ記」『歌劇』1956年12月号)と好意的に評価した。 一方、その武智を驚かせたのが、その1956年、東京新宿と大阪梅田とに現れた「コマ劇場」。客席の中へ半円形に張出した舞台上に、3段の回り舞台がコマのように回る、画期的な劇場。演劇やショーの演出に、従来の額縁舞台と異なる新たな工夫が必要となる。「コマ劇場」は、一三が建てた最後の劇場であった。 翌1957年、小林一三が逝去すると、武智鉄二は追想する文を著した。「“コマ劇場”というのは、プロセニアム・アーチから解放された、新時代にふさわしい、というよりもむしろ、現代演劇を推進して行く上に、絶体に必要な、新形式の劇場なのである。」(「小林一三の功罪」『芸術新潮』1957年3月)武智は、一三の独創的な劇場構想を絶賛した。 しかしまた、「“コマ劇場”は小林翁のライフ・ワークだったし、演劇史上最大の功績でもあった。しかし円型劇場の理念を中途半端のままで、後継者たちにゆずり渡したのは、罪の意識のない罪と言えようか。」と、一三の夢の劇場を、後の劇場人・演劇人達が果たして活かすことが出来るのか、危惧の念を抱いている。 ※プロセニアム・アーチ 額縁の如く仕切られたように客席から見える舞台空間。

寿美 花代[1932-]

宝塚歌劇団の元星組男役トップスター、女優。

宝塚歌劇団35期生として1948年に入団した寿美花代は、1953年の月組公演『アンニー・ローリー』では、宝塚新人演技賞を受賞する。人気の男役として活躍する一方、東宝や宝塚映画にも出演を始めた。1954年7月の小林一三の日記には、「「水着の花嫁」を見る。寿美花代初めての映画として大成功」と記される。池部良とのコンビで、寿美が初主演を果たした映画、東宝「水着の花嫁」である。舞台に、銀幕に、明朗快活な寿美のキャラクターが観客を魅了した。 1956年の12月、天城月江・故里明美・淀かほる・寿美花代の4人が、小林一三を訪問する。その模様は、『歌劇』1957年新年号で「座談会/-1957年の- 宝塚の新年にのぞむ 小林先生をお訪ねして」の記事となった。ちょうど、梅田にコマ劇場が開場したばかり、一三は「コマ劇場も出来たし、テレビも、サンケイがもう一つ出来て、その社長を私が引受けているし、宝塚映画も本格的に撮るからテレビ、映画、コマと仕事が増えるからね。」と語る。すると寿美花代が、「身体が三つ位いりますね。」と返す。一三は、人を増やし、スターを増やす事が必要だ、と意気込んだ。寿美はまた、歌舞伎町コマ劇場にも触れ、「東京の方ももう出来ますね。」と言うと、「十二月二十八日に開場式をして、これは映画で開ける。トッドAO式とかいう「オクラホマ」、梅田コマ劇場も同時封切にして三ヵ月位ロングをやり、四月に舞台一本のものをやって、本格的コマ劇場のものをやる。」一三の頭の中には、既に大きな夢が膨らんでいた。 その新年の1月、小林一三がこの世を去ってしまうなんて、誰一人思いもしなかったであろう。寿美花代は亡き一三の夢を形にしようと、舞台に専念したに違いない。1958年には、『三つのワルツ』で、淀かほるらとともに芸術祭奨励賞を受賞。更に1960年の『華麗なる千拍子』で、寿美は芸術祭賞を受賞した。

高峰 妙子[1899-1980]

宝塚歌劇団第1期生。

宝塚新温泉を開いた小林一三は、1913年に婦人博覧会を開催するなど、女性客を楽しませる工夫を求めていた。この年、少女たちによる「宝塚唱歌隊」を組織し、7月、第1期生16人を採用する。八十島揖子・雲井浪子の姉妹や大江文子らとともに、高峰妙子も14歳でこれに加わった。12月には4人を加えて「宝塚少女歌劇養成会」と改称される。 1914年、婚礼博覧会が始まり、4月1日、宝塚少女歌劇の第1回公演が行われる。初演の演目は、桃太郎を題材とした歌劇「ドンブラコ」、「浮れ達摩 」、舞踊「胡蝶の舞」他、管弦合奏および合唱が披露された。第1回の「ドンブラコ」で桃太郎を演じた印象からか、一三は、高峰の事を名前では呼ばす、いつまでも「桃太郎々々」と呼んでいたという。 1973年、小林一三の生誕百年を記念して、『歌劇』誌上で特集が組まれた。「座談会/小林一三先生を偲ぶ」の記事の中に、高峰妙子らの発言も書き留められている。「小林先生について一番印象に残っているのは」との記者の問いかけに、高峰は、「大正二年頃に週一度修身の時間があって、それは名修身でした。」と話し始めた。「その時間に小林先生がおっしやったこと、今でも覚えてますし一生忘れない、いい文句をおっしやいました。“君たちはこの中でしっかり勉強をする。人間には標準がある……と手で示されます……普通より下にさがるようでは立派になれない、標準より上へあがるようにするには普通の勉強をしただけでは突き出られないから、よく心がけて勉強をしなさい”。今きくと何でもないことでしようが、大正の人間だし、まだ子供だったから、よくききました。」(『歌劇』1973年1月) 1927年、宝塚少女歌劇団を退団した高峰妙子は、その後も、歌劇団や宝塚音楽学校で声楽の講師を務めた。写真は、1953年に開かれた、歌劇団生徒の同窓会。中央で、マイクに向かって立つのが高峰妙子である。

白井 鐵造[1900-1983]

宝塚歌劇団元理事長、演出家。

宝塚歌劇のレビューを完成させた第一人者とされるのが白井鐵造。1927年、岸田辰彌のレビュー『モン・パリ』が成功すると、歌劇団は積極的に演出家を海外へ送り、ヨーロッパの舞台芸術を独自に取り入れていく。1928年、小林一三の命により、白井鐵造も渡欧し、パリでレビューを学んだ。 1930年、白井は帰国し、第1作となるレビュー『パリゼット』を発表。3ヶ月続演の人気を呼ぶ。主題歌「すみれの花咲く頃」もヒットし、宝塚歌劇を代表する楽曲となった。その後、再度渡欧し、『ローズ・パリ』『サルタンバンク』『花詩集』などの大ヒット作品を次々に発表する。戦後も、宝塚初の一本立て作品となった『虞美人』や『源氏物語』の演出に取り組むなど、数々の作品を遺した。 その『虞美人』に対しては、小林一三も好評を記す。「宝塚大劇場に「虞美人」二部三十二場、三時間公演を見て酔わされてしまった。白井先生が「宝塚は関西の、そして日本の代表的な名所であるから、子供ばかりではなく、大人も外国人も、誰が見ても面白いもの、宝塚でなくては出来ないものをやらなければならない。今度の『虞美人』は、そういう意図をもって企画したものである」と、声明したるごとく、宝塚でなければ見られない、御覧になったお客様から、これこそ正に「天下一」と折り紙がつけられるものと信じている。」(「おもひつ記」『歌劇』1951年9月号) また「作曲、振り附け、舞台装置、衣裳、小道具それぞれ協同演出の実をあげ得たることを感謝する。この種の大規模のお芝居においてこそ、総合芸術として各部の一致協力が必要であって、同時にその企画的準備が大事だと思う。東京のアーニー・パイル劇場も早晩我々の手に戻って来るから、私はこの「虞美人」をひっさげて東京人に見て貰いたいと念じている。今からその仕度にかかってもよいと思う。」と絶賛。アーニー・パイル劇場 (Ernie Pyle Theatre) は、戦後、接収されていた東京宝塚劇場の事。1955年、星組公演『虞美人』で再開された。

天津 乙女[1905-1980]

宝塚歌劇団生徒・理事。日本舞踊家。

1918年、宝塚の少女歌劇が初めて上京し、帝国劇場で5日間の公演をした。その時、初めて東京から入団した4人の生徒の中に、当時12才の天津がいた。芸名の由来となったのは、百人一首の僧正遍昭「天つ風 雲の通ひ路 吹きとぢよ 乙女の姿 しばしとどめむ」。その年『馬の王様』『鼎法師』『お蠶祭』で初舞台を踏む。 1923年の事、1月22日早朝、公会堂劇場から出火し、パラダイス劇場や宝塚音楽歌劇学校の建物が全焼してしまう。「もう舞台がなくなったと泣いている私達に、翌日「すぐ、いい劇場をたてて上げるよ」と言われて、今の新芸劇場が早くも三月には開場し、『日の御神』の中で五人三番叟を私も踊らせて頂きました。」(天津乙女「十二歳の印象」『小林一三翁の追想』)火災からわずか2カ月で建てられた木造の劇場は、当初、宝塚中劇場と呼ばれ、後に、宝塚映画劇場、宝塚新芸劇場と改称された。さらに翌1924年には、4,000人を収容する宝塚大劇場が落成する。すると一三は「大きい劇場が開いたから、ここにふさわしい発声法のお稽古をしなさい」と天津に教えたという。 その後、日本舞踊に才能を発揮して、宝塚歌劇の日本物の伝統の立役者となったのが天津。楳茂都陸平、藤間小勘、花柳禄寿らに師事し、1930年、藤間流の名取となる。レビューの中に日本舞踊をとけ込ませ、オーケストラの洋楽で踊る日本舞踊を完成させた。 小林一三の夢の1つは、宝塚歌劇を通じて日本の伝統文化を世界に紹介する事であった。それが初めて叶ったのが1938年の第1回ヨーロッパ公演。天津乙女たち宝塚少女歌劇団一行が「日独伊親善芸術使節団」としてドイツ・ポーランド・イタリアの26都市を巡演する。 戦後、1948年には、小林一三の計らいで、生徒から初めて宝塚歌劇団の理事に就任。天津乙女は「宝塚の至宝」と呼ばれるトップスターの1人として、宝塚歌劇を支えた。

春日野 八千代[1915-2012]

元宝塚歌劇団専科の男役。劇団名誉理事。

端整な美貌から「白薔薇のプリンス」「永遠の二枚目」と謳われた春日野八千代。人気男役スターとして、宝塚歌劇団の現役生徒(団員)である事を、亡くなるまで守り続けた。 1951年3月の月組公演『ローサ・フラメンカ』(菊田一夫作)を見た一三は、初めて演出に携わった春日野八千代の成功を褒めている(「おもひつ記」『歌劇』1951年4月号)。その文の中に、春日野のスター性を評する一三の言葉がある。「彼女の二枚目は、私から言えば日本一の二枚目だとウヌボレている。「イナセな書生ものとか、まげものでも情緒のある、すっきりしたものなんか演りたい」と言われているそうだから、また、歌舞伎には歌舞伎の演技があるごとく、宝塚にも宝塚的演技が必要だという主義を強調している。これは世間で、宝塚の舞台を見て甘い、乙女達の夢のようだと軽視している反抗心の現われであるかもしれないが、兎に角、二十五年間の舞台生活、実験の効果という点から、一見識を持っているのは嬉しいと思うのである。」そして、「私は宝塚に、その理想に生きて信念の強い春日野八千代を持っていることは、実に心強いことだと喜んでいる。」と。 一方、春日野八千代は、「古い宝塚の生徒にとって、小林先生はお父様の様な方であり、また私たちには、人間が生きる上に於て、意識しないくせに絶対必要な空気の様な存在であり、全員を残らず暖かく照らして下さる太陽の存在であったと思っております。」と、「小林先生のおもいで」(『小林一三翁の追想』)で偲んでいる。

花柳 禄寿[1891-1976]

日本舞踊家(花柳流)、宝塚歌劇団講師。

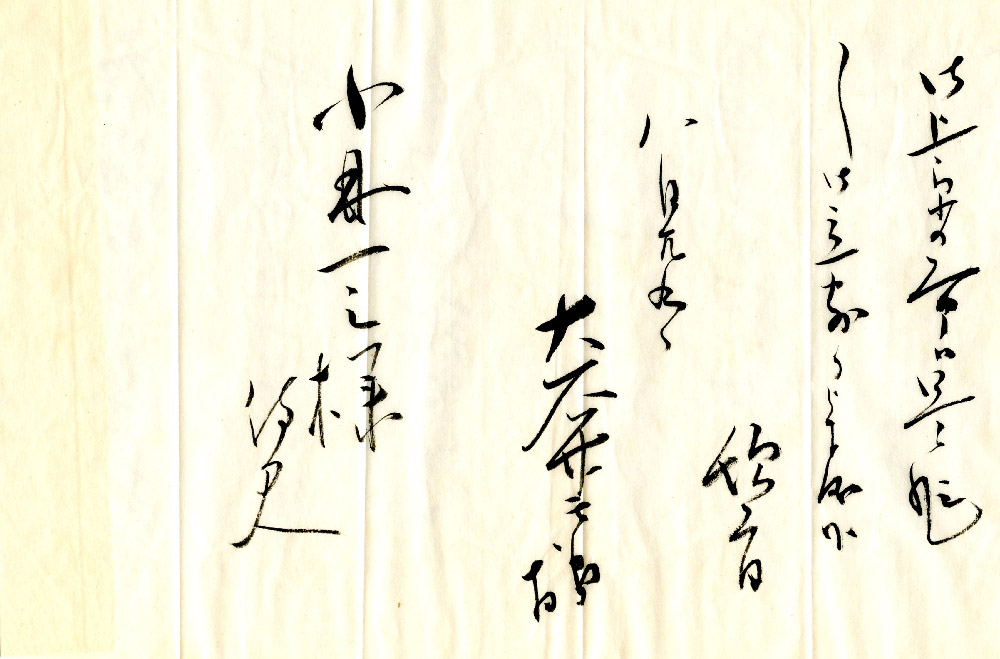

2代目花柳寿輔に入門し、花柳舞踊研究会、二十四日会メンバーとして活躍していた花柳禄寿。小林一三との出会いは、1932年。東京で舞台を見た一三が、禄寿の踊りに感心し、後日、面会に訪れた。その節、様々な話の末に、「学校(宝塚)へ稽古に来てやる気はないか、とのお話が出ましたが、私など、そんな腕前はございませんから、と申し上げたのですが「遠慮などせずに、子供達(生徒さん方のことを何時もこうおつしゃっておりました)を教えてやっとくれ」とおっしゃいました。」(花柳禄寿「芸又芸」『小林一三翁の追想』) 家元が、宝塚歌劇の生徒達が東京公演に来た時に稽古をつけたらどうかと勧めて「芝の東宝寄宿舎で月の内六日間のお稽古をし、あとの一日は、私が素踊りの衣裳に鬘をつけて、何か一番ずつ踊って生徒さん方にお見せするというお約束が出来上りました。」 しかしその後、東京で戦火に遭い、宝塚への移住を決心する。「先生も、こっち(宝塚)へ来るようとおっしやって下さり、只今の家に落着きます迄は家のことまで度々御心配頂きました。」そして宝塚の新居での稽古場開きに際し、小林一三が贈ったのが、舞台に掲げる扁額「藝又藝」(写真)である。一三は太い筆に墨をたっぷりと含ませ、大きな文字を一気に書いている。 1935年からは、宝塚歌劇団の講師となり、生徒達の日本舞踊に稽古をつけた。中でも、花組で主演男役を演じた奈良美也子(元花組組長)は、花柳禄寿を師匠とし、その養女となって花柳禄也を名乗る。禄寿とともに歌劇団生徒を指導し、日本舞踊家としても活動した。自身も古典舞踊に優れた技を見せた花柳禄寿であったが、「私にしょっ中おっしゃっていたのは、宝塚大劇場の舞台で『鏡獅子』を踊れ、というおことばで、これが、とうとうお目にかけられなかったのが残念なことの一つ。」と、小林一三の想いを振り返っている。

古川ロッパ[1903-1961]

舞台・映画で活躍したコメディアン。

早稲田大学在学中から、古川ロッパは菊池寛に認められ、文藝春秋社で雑誌『映画時代』の編集に就いていた。その間、素人ながら声帯模写など芸達者な一面が知られ、菊池や小林一三の勧めで舞台に上がる事となる。1932年、宝塚中劇場での正月公演『世界のメロデイー』に初登場。花吹雪のフィナーレで歌いながら大階段を降りるという、破格の演出を受けた。 1934年、日比谷に東京宝塚劇場が開場。翌年、東京宝塚劇場直営の劇場として「有楽座」が開館すると、「東宝ヴァラエテイ・古川緑波一座」を立ち上げ、有楽座の座長となる。狂言『ガラマサどん』などを上演し、新しい都会的な喜劇のジャンルを開拓して大評判となった。 1936年3月のロッパの日記には日劇での興行が連日大入りとなり、「日本の東京、その真ん中の東洋一の大劇場を、満員にしてセンセーションを起してゐるのだ。死んでもいゝ、死んでも本望―此の上何を望むべきか、といふ気持ちである。神も仏も護らせたまふ、幸せな僕である」と高揚した気分を記している。(『古川ロッパ昭和日記・戦前編』晶文社、1987年)。 また大の美食家・健啖家としても知られたロッパは、1937年1月、一三に誘われて築地の「豊竜」で牛肉を御馳走になる。ところが「小林一三って人、偉い人ではあるが、遊ぶことはゼロだと思った。ビジネスオンリー。それでも人生か、と哀れみたい位。」などと、恐らくは酒を嗜まなかった一三を揶揄する言葉も残している。一方、その年の5月には、小林一三夫妻の仲人により、ロッパの結婚式が東京会館で挙行された。人気を反映して来会者数百名といい、ロッパは「お辞儀ばかり何百回としたので、へとへとになった」そうだが、「四時迄、づーっと小林氏がゐて呉れて、実によくして呉れた。」と、一三の温情を素直に喜んでいる。

坪内 士行[1887-1986]

演劇評論家、戯曲家。早稲田大学教授。

小説家、劇作家として知られた坪内逍遥の甥であり、養子ともなった。早稲田大学からハーバード大学に留学して演劇を学び、1915年に帰国した。1918年、小林一三は、その才を見込んで東京の士行を訪ね、宝塚歌劇団(宝塚少女歌劇養成会)の顧問に就いてくれるよう依願した。士行はこれに答えて大阪へと移り、1919年には宝塚音楽歌劇学校(宝塚音楽学校)の創立にも助力する。演出家としての第1作は、同年の『唖(おし)女房』。さらに士行は、この公演の主役雲井浪子と、この年の7月結婚する。写真は、士行・浪子とともに仲人の一三と妻のこう(右端)が並ぶ記念の一枚である。 以降、1927年までの間、欧米文学劇や舞踏劇など約40作品を宝塚歌劇に提供し、黎明期の宝塚歌劇を支えた演出家の一人となる。「欧米で得た学識とミュージカルに対する理解は並ぶものがなく、宝塚の評判を高める原動力となった」と称される。1934年、東京宝塚劇場が開場してからは、文芸部員として劇の上演に関わり、1935年に有楽座が出来ると、東宝劇団の運営を任される。宝塚を離れてからも一三の厚情は変わらず「蔭になり日向になりして、私の一身上の些細な事にまで、心を配ってくれた翁の親切は、ただただ感激するよりほかはない。」(『越しかた九十年』青蛙房、1977年)と、士行は謝意を表している。 1951年、小林一三は再び東宝の社長となって新たな夢を描いたが、この頃士行は母校の早稲田大学で教鞭を執るなど、東宝から離れていた。しかし1955年、一三は東宝芸能学校の創設を発案すると、その教授陣の筆頭に坪内士行を迎える。士行は、一三からの声がけを嬉しく思い「演劇の実際や理論を、むしろ楽しんで講じた」という。

トニー 谷[1917- 1987]

舞台芸人(ヴォードヴィリアン)。

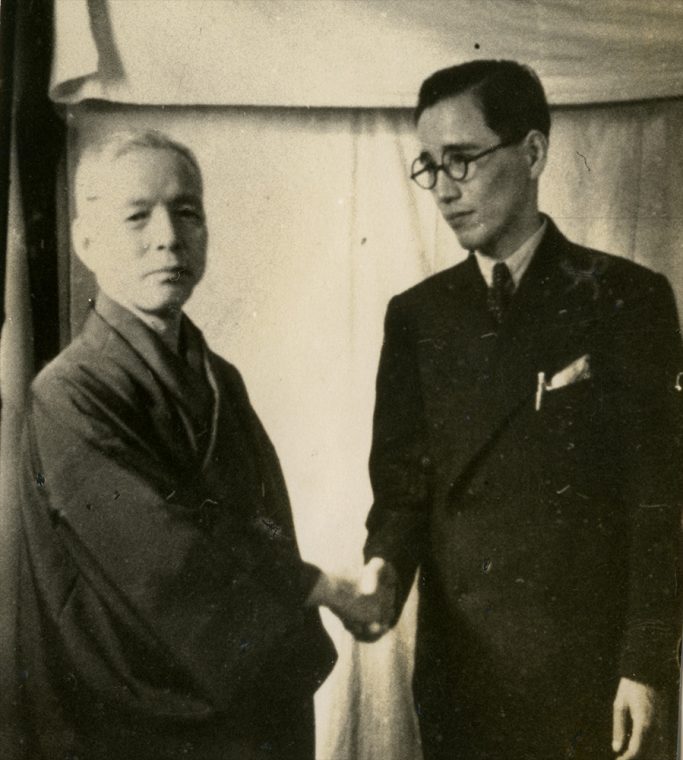

現在の東京都中央区銀座に生を受けたトニー谷が、やがて東宝を舞台として芸人としての人生を花開かせるのは、当然であったかも知れない。1940年、第一ホテル(新橋、第一ホテル東京)に職を得て、戦後も、アーニー・パイル劇場(東京宝塚劇場)や日劇のステージに関わる。 1951年には、帝劇ミュージカルズ『モルガンお雪』でエノケン、ロッパや越路吹雪と共演し、東宝専属の芸人となる。以降、日劇ミュージックホールで観客を沸かし、東宝映画・宝塚映画のスクリーンで大暴れした。 1954年の一三の日記には、「北野シヨー公演中のトニー谷、来る。十二時十分からトニー主演の『サイザンス・パリ』を見る。誠に面白いシヨーである。初日はトテモ下等で困つたといふ話で心配して居つたが、今日はそういふ下等の部分がカツトされて一時間充分に楽めた。これならばトニー劇団を作つて帝劇公演も可能だと思つた。丁度東京から来た秦社長が宝塚の新芸座を見物してゐるから、今夜行にて帰京する前に、一度此北野シヨーを見て貰ふようにたのむべしとおすゝめした。」と記される。一三も、トニー谷の芸人としての力量を認めていたようだ。 その一方、無礼、破廉恥と、トニー谷の言動に対する避難の声も多く、絶頂期の人気は次第に陰っていった。写真は1956年。東京に来ていた一三が、彼の楽屋を訪れた。そこには一三による労いの言葉もあったのであろう、役の扮装ながら神妙な様子で後に添うトニー谷の姿が写っている。

越路 吹雪[1924 - 1980]

元宝塚歌劇団男役トップスター、舞台女優、シャンソン歌手。

1951年2月、宝塚歌劇団在団中であった越路吹雪は、帝国劇場での舞台『モルガンお雪』で古川ロッパの相手を好演し、国産ミュージカル女優第一号と呼ばれる。小林一三も「『帝劇コミツクオペラ第一回公演』を見る。秦(豊吉)君の此計画はウマくゆくと思ふ。」と日記に記している。 しかし同年6月の第二回帝劇ミュージックオペラ『マダム貞奴』では「越路吹雪は日本踊が拙づい」などと、厳しい批評も忘れない。この後、越路は宝塚を退団し、東宝の専属スター女優として活躍する。 一三は1952年10月の第六回帝劇ミュージカルス『天一と天勝』を観て「越路吹雪は実にウマクなったものだ、これでは越路一座の帝劇といひ得るかもしれない。私は寧ろ越路を帝劇の専属俳優にして、結局帝劇は越路中心の劇場としてミユージカルシヨーを育て上げる時代が存外早く来るのではないかと思つた。」と日記に記す。『歌劇』誌に連載した一三のエッセイ『おもひつ記』には、「帝劇の『天一と天勝』で越路吹雪の成功を確信」の一文も見える。 1953年春、越路吹雪はフランスへ渡り、パリでのエディット・ピアフのステージに大きな衝撃を受ける。翌年1月、越路がフランスから帰って初めての大阪での舞台を、小林一三は観るが「誠に企劃の貧弱なるに驚く。」と嘆いている。そして「宝塚出身のピカ一」である越路の舞台を「私が企画をたてるならば『巴里土産越路吹雪のシヨー』と題をつけて高木(史朗)君の『シヤンソン・ド・パリ』的に彼女の巴里見物の物語から、四ツ五ツ唄はせる丈でもよい。」と、越路の肩を持っている。「日本のシャンソンの女王」越路は、「魅せる歌手」として、一三からも太鼓判を押されていたのである。