一三ネットワークの100人

年間を通じ小林一三に縁のある

著名な人物100名を、政治、経済、文芸など

さまざまな分野からピックアップしてご紹介します。

100/100名

記事公開中

CATEGORY

文芸

山田 耕筰[1886 - 1965]

作曲家、指揮者。文化勲章受章者。

日本での西洋音楽の普及に功があった山田耕筰。国際的な活動から欧米にも名前を知られたが、また唱歌や校歌の作曲者としてもなじみ深い。大正時代中頃には、宝塚歌劇のオーケストラの指導に、顧問として迎え入れられていた。7年間程、タカラヅカに籍を置き、宝塚管弦楽団による定期演奏会のタクトも振ったという。 1940年には演奏家協会を発足して自ら会長に就任し、同年11月、オペラ『夜明け』を初演する。山田耕筰作曲のオペラ『夜明け』は、後『黒船』(Black Ships)のタイトルで再演され、日本人が初めて作曲した3幕物の大規模なオペラとして知られる。当初アメリカで企図されたシカゴ歌劇場での初演が調わず、東京宝塚劇場において作曲者の指揮・演出により第1幕〜第3幕が初演される運びとなった。幕末の日本、伊豆下田に現れた黒船を題材とする作品。アメリカ人パーシー・ノエルによる英語台本を山田耕筰が手ずから日本語訳し、曲を付けている。 後に山田が、新しいオペラの創作について語っている記事がある。「東宝劇場の杮葺落しに小林社長がお話をされた、将来の日本の国民劇という、それですよ。従来の歌舞伎があたらしい形態の下になったもの、です。」(「真咲美岐のオケラ漫訪/私は宝塚に期待している」『歌劇』1955年10月)「今までのオペラを頭に置かず、日本の新しい歌舞伎が生まれていいのです。」また、「新しい演劇、舞踊、音楽を接合したものでなけりゃ国民劇は生まれません。声楽のオペラではなく。」「ねらいは小林先生の仰言ってることと同じなのです。向うの国のオペラをやってても仕様がない…。」などと、小林一三の意見にも共鳴していた様子が知られる。

大谷 尊由[1886 - 1939]

浄土真宗本願寺派の僧侶、政治家。

大谷尊由は、浄土真宗本願寺派の第22世法主となった大谷光瑞(鏡如)の弟。兄の宗政を助けて、本願寺執行長や本願寺派護持会財団理事長、また管長事務取扱(管長代理)などを歴任した。教団の改革を進めて、大谷探検隊ではその財政面を支えた。1928年には勅選により貴族院議員となり、第1次近衛内閣で拓務大臣に任ぜられる。1929年、女子宗教大学の創設が構想されると、その資金調達のため「本願寺本三十六人家集」の一部売却を考え、益田鈍翁らに相談、料紙の美しい「貫之集下」と「伊勢集」との両帖を分割した。これが「石山切」である。 大谷尊由自身も、京都の絵師、中島華陽に画を学び、「心斎」と号して多くの秀作を遺している。書も能くし、茶道にも堪能で、光悦会の三代目会長を務めるなど、当時の文化サークルの中心人物として慕われた。よって小林一三も、「然し私は政治家としてよりも、救世の宗教家としてよりも、心斎先生として、人間味の豊富な芸術家であり、同時に昔風の大名的茶人の面影に対して、一段の興味を以て尊敬して居つたのである。」(「蘆葉の雫(十一)心斎猊下の写生画」『美術・工芸』01)と偲んでいる。 1934年、北御堂として知られる、大阪の本願寺津村別院に於いて、大谷尊由による書画の展観が催されたという。小林一三もその場を訪れ、「各派を鵜呑にして八宗兼学の手腕を見せてゐるが、然しどこ迄も門跡さんの余技であつて、里人の臭味の微塵も現はれないのは、流石に氏は争はれぬものと有難く思つてゐる。」と、作品が実に堂々たるものであった事を記している。そして、「此の時の作品「遅日」は景文張りで、今、雅俗山荘の愛蔵品である。」と述べているのは、写真の「桜鳩図」の事か。松村景文というよりもむしろ酒井抱一の気分に近い、悠揚迫らざる大らかさは、大谷尊由その人の雰囲気を伝えるものであろう。

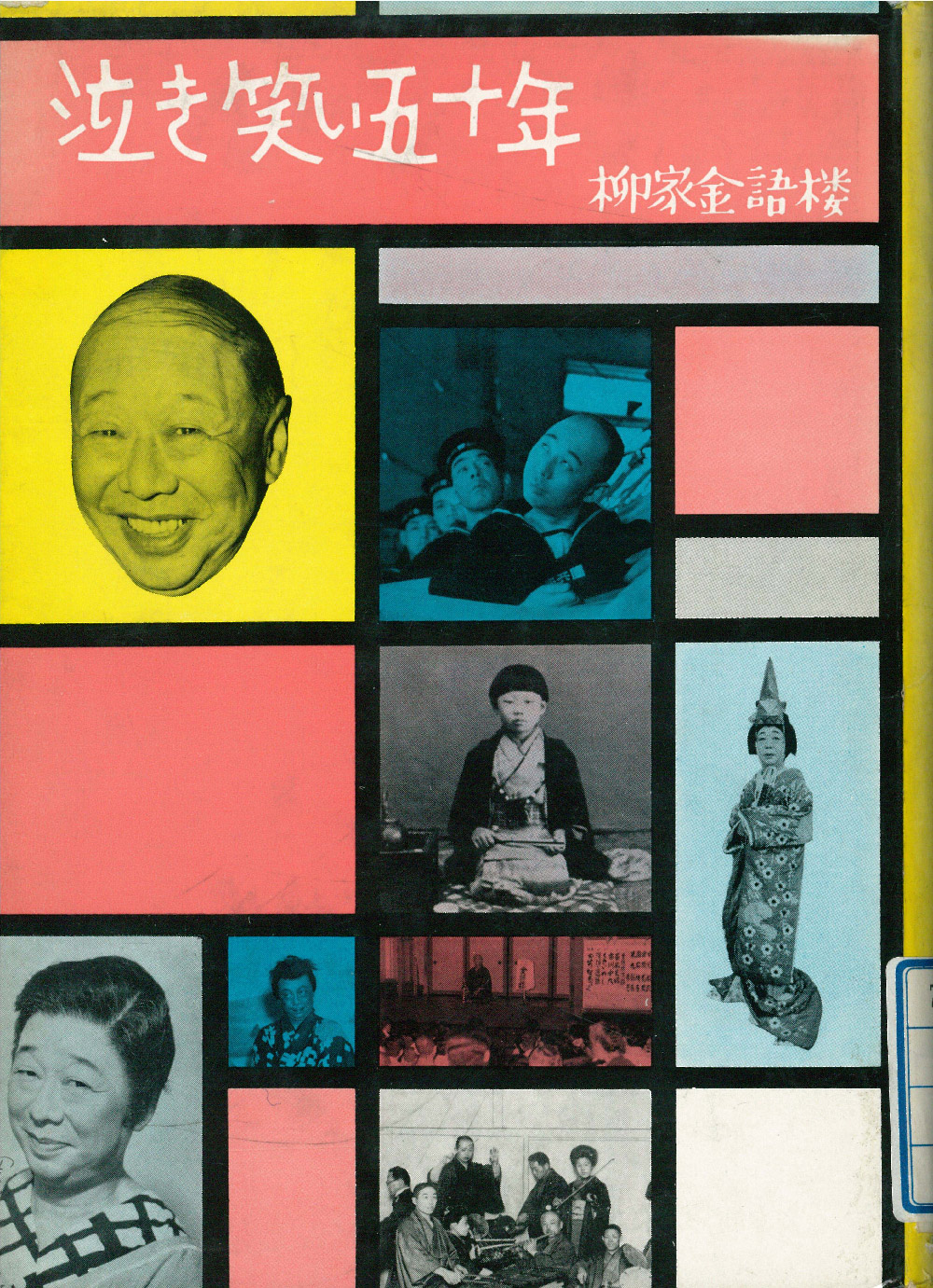

柳家 金語楼[1901 - 1972]

落語家、喜劇俳優。エノケン・ロッパと並ぶ三大喜劇人。

1925年頃、東京で宝塚歌劇のファンとなり、落語家連中で応援しようと、宝塚少女歌劇団(現、宝塚歌劇団)文芸部の丸尾長顕と知り合う。その後、大阪で丸尾を通じて小林一三を紹介された。「「東京で後援会を作つて下さつた山下さんです」というようなことだつたろう。」因みに柳家金語楼の本名は山下敬太郎。「小林先生はいとも鄭重なお辞儀をされ、わたしをすつかりまごつかせた。」(「小林一三翁を偲ぶ/お辞儀」『東宝』1957年3月)と金語楼はいう。その後、社長と演芸者という関係での付き合いが始まってから、「先生が急にこのことを思い出されたように「…あれは君じやなかつたか」といわれ、私が「実はそうです」と答えると、ニコニコして、「じや、あんなに丁寧なお辞儀をするんじやなかつたよ」と冗談をとばされたものだ。」と。金語楼は、後援会など作るほどだから大会社の重役と間違われたのか、と思ったというが、また「この何気ない冗談のなかに、先生の無言のねぎらいが溢れ、そのお心の温かさにしみじみと感じ入つたことであつた。」と述懐する。 戦後の1956年、丸尾長顕が演出を担当していた日劇ミュージックホールで、エノケン・ロッパ・金語楼の3人を招き、それぞれに演出を任せてみるという試みがあった。「一番のんき坊主だろうと思っていた金語楼氏が一番神経質で衣装の染色にまで口を挿んで譲らなかったのには少々驚いた。」(「喜劇人三巨頭の演出家ぶり」『東宝』1956年4月)とは丸尾の観察。金語楼の「演出はこれが二回目ということだが、チミツな頭脳で心得たものである。態度も満点、任せるところは任せておいて、要点を引きしめてゆく。」と舌を巻いた。

小泉 信三[1888 - 1966]

経済学者、慶應義塾塾長(第7代)。文化勲章受章者。

小泉信三は、1910年に慶應義塾大学を卒業して同大の教員となる。1912年、ヨーロッパに留学し、帰国した1916年に慶應義塾大学教授となって経済学を講義。そして1933年に、慶應義塾大学塾長に就任する。 小泉信三が慶応の塾長の時、相談する事があって、評議員会の議長であった池田成彬の家に主だった顔ぶれが招かれた。小林一三も遅れてこの会に参加した。「池田さんが諄々と寄り合いの主旨を語り、賛成を求める意味で人々の意見を問うと、「池田さん、そりゃ駄目ですね」と小林さんがすぐいった。そして駄目だと思う理由を簡単に述べた。」(「小林さんの憶い出 ─快いブッキラボウ─」『小林一三翁の追想』)それは塾長の小泉が言い出した事を、池田が応援する意味で、人々に賛意を求めるための集まりであったという。「それを小林さんはごく簡単に反対した。そうして、反対されれば困る立場の私まで、小林さんの返事の率直さに少しも悪い気持がしなかったというのが事実である。」 ところが小泉信三は続けて、「小林さんには幾度か学事関係のことで寄附の無心をいった。そうして聴いてもらえなかったことがない。小林さんの金の出しっぷりもサッパリしたものであった。」「サッパリ反対し、サッパリ賛成する。これが小林さんであったと思う。」と書き加える。 写真は1956年、大手町産経会館での茶会。中央は五島慶太、その右が小泉信三、左の人物の影から顔を覗かせているのが小林一三。茶会が終わり、「少し小林さんと、座敷の一隅で話をした。小林さんは映画によって、今日の思想偏向を正すことを考えているといった。「小泉先生、見てて下さい、私はきっとやりますから」…小林さんの意気は軒昂、壮者を凌ぐものがあった。」と思い起こしている。

小磯 良平[1903-1988]

洋画家。

1922年、東京美術学校西洋画科に入学し、藤島武二の教えを受けた小磯良平は、早くも在学中に帝展で特選を得るなどして才能を開花させた。1927年、同校を首席で卒業。翌年、渡仏。ヨーロッパで西洋絵画の薫陶を受け、卓抜したデッサン力を生かしながら、欧州絵画の古典的な技法の研究を続けた。 1930年に帰国してからは、清楚な女性像に代表される端正な人物画を数多く手がけた。逸翁美術館展示室の入り口には、写真とは別の小林一三の肖像画が常設される。それは一三63歳、1936年に小磯良平によって描かれた油彩画で、第一生命保険株式会社が所蔵する作品を出品していただいている。この頃、小磯は猪熊弦一郎らと新制作派協会を創立して活躍し、市民的でモダンな感覚、気品あふれる画風が評価を得ていた。その後、阪急百貨店が刊行していた『阪急美術』1938年1~3月号では、表紙装釘を小磯が担当し、意匠図案に植物の枝葉を描いた原画を提供するなどもしている。 戦後、1950年から東京藝術大学教授となっていた小磯良平に、再び小林一三の肖像画を描いてもらう話が持ち上がった。1954年8月、六甲山ホテルで避暑中の一三を、小磯が訪ねた。しかし「私の六甲山滞在中に肖像画をたのむつもりであつたが秋の陳列会に出陳画を揮毫中であるから、ゆるゆる画かせてほしいといふので延期になつた。」(『小林一三日記』)という。そして同じ年の10月「小磯画伯約によつて来宅。私の肖像画第一回に着手、昼飯を共にして帰られた。」また「小磯画伯第二回目昼飯後帰られた。」さらに「小磯画伯第三回目にて完了す。」と、5日間で3回の訪問を受け、写真の絵画が描き上げられた。小林一三81歳の肖像である。本作は、小林一三記念館内の一三の旧邸「雅俗山荘」に陳列している。一三の没後、1961年に刊行された『小林一三翁の追想』の装幀も小磯が依頼されたようで、この肖像画の顔貌部分を巻頭カラーページに大きく載せている。

谷崎 潤一郎[1886-1965]

小説家。

写真の茶杓には、谷崎潤一郎が銘「細雪」を書き付けた共筒と、蓋裏に「しめやかにまとゐしをれハさやさやと/障子にきゆるうす雪の音」の歌一首や「潤一郎(印)」の落款印章を記した共箱とが添う。また、第一ホテル(現、第一ホテル東京)の設立者、土屋計左右の名刺が共に伝わる。その名刺には、「谷崎潤一郎君と私とは中学以来の親友で、現在熱海の拙宅で執筆中ですが、先般茶杓に「細雪」と題したものを書いてくれました。誠に乍失礼御父君にお笑ひ草までに拝覧いたし度持参しました。」と、小林一三の長男、小林冨佐雄に宛てたメモが残る。 谷崎潤一郎と土屋計左右とは、府立一中(現、日比谷高校)で同級となってより旧知の間柄。谷崎が中国を旅行した際には、三井銀行上海支店長を務めていた土屋の宅に宿泊をしている。『細雪』下巻が完成した1948年には、熱海山王ホテルの敷地内に在った土屋の別荘に滞在した。銘の「細雪」や、嫋やかな歌の詠みぶりなどから、茶杓はこの頃の谷崎の手に成るものと思われる。 土屋計左右はまた、小林一三による新たな都市型ホテルの構想を実現して、東京新橋に第一ホテルを開業させた人物である。谷崎潤一郎の茶杓を土屋が一三に贈ったのも、様々な礼の意味からであろう。 その土屋のメモには「熱海の拙宅で執筆中」とあったが、この時、谷崎が別荘で書いていたものが何であったかは審らかでない。翌年には『月と狂言師』や『少将滋幹の母』を発表している。1950年5月の『小林一三日記』には、「近頃新聞小説なぞ余り読んだことはないが、谷崎先生の『少将滋幹の母』を読んで以来」と、芝居好きの一三も谷崎の物語を堪能している。 その1950年11月から『宝塚グラフ』で谷崎潤一郎原作「細雪」が、翌年6月まで連載された。東郷晴子・南悠子・緋櫻陽子・新珠三千代ら宝塚歌劇団生徒が四姉妹を演じ、場面を彷彿とさせる写真が情感を添えている。谷崎の『細雪』には、小林一三も深い関心を寄せていたに違いない。

福澤 諭吉[1835-1901]

文明開化の啓蒙家、慶應義塾創設者。

1888年、15歳の小林一三は、郷里山梨を後にして東京に向かった。2月、三田の慶應義塾で試験を受け、入塾が許可された。慶応に大学部が発足するのは1890年の事。その前の慶応義塾の学業には、正科(予科・本科、5年)とそれに続く別科(4年)とがあった。塾生となった一三は、予科に編入して本科へと進み、約5ヶ年の学生生活を送る。 入塾の当初、塾監(学生監)の屋敷に寝起きした一三は、先輩・同輩たちとともに「鶴鳴会」と称する演説討論の会を組織する。同会では時流に即した論説も取り上げられ、若い一三が社会に対する思想を磨くきっかけになったものと想像される。慶応での青年時代には、後に「独立自尊」の四字に象徴される福澤諭吉の道徳思想を体得し、一三もまた、自ら考え行動する人格の基礎を形成していった。 福澤諭吉は、『西洋事情』や『文明論之概略』等の著作により、明治維新後の日本が西洋文明をより積極的に受け入れる流れを作った。そして「我輩の多年唱導する所は文明の実学にして」(『福翁百話』)という福澤は、最も実践的な学問として経済学を説いている。よって、福澤の門下からは経済界で活躍する人材が数多く出た。「経済学の旨とする所は、人間衣食住の需用を給し、財を増し、富を致し、人をして歓楽を享けしむるに在り。」(『西洋事情』)という福澤の言葉を、まさに実践したのは小林一三その人ではなかったか。 また、「男女両性の地位に平均を得せしめんとするの目的を以て論緒を開き」(『日本男子論』)や「女子の教育固より等閑(なおざり)にすべからず。」(『福翁百話』)等の言葉から知られる福澤諭吉の男女平等論は、宝塚音楽学校や東京婦人会館等を組織して、女性が文化面でも輝く事を願った小林一三の、拠って立つところであったのかも知れない。

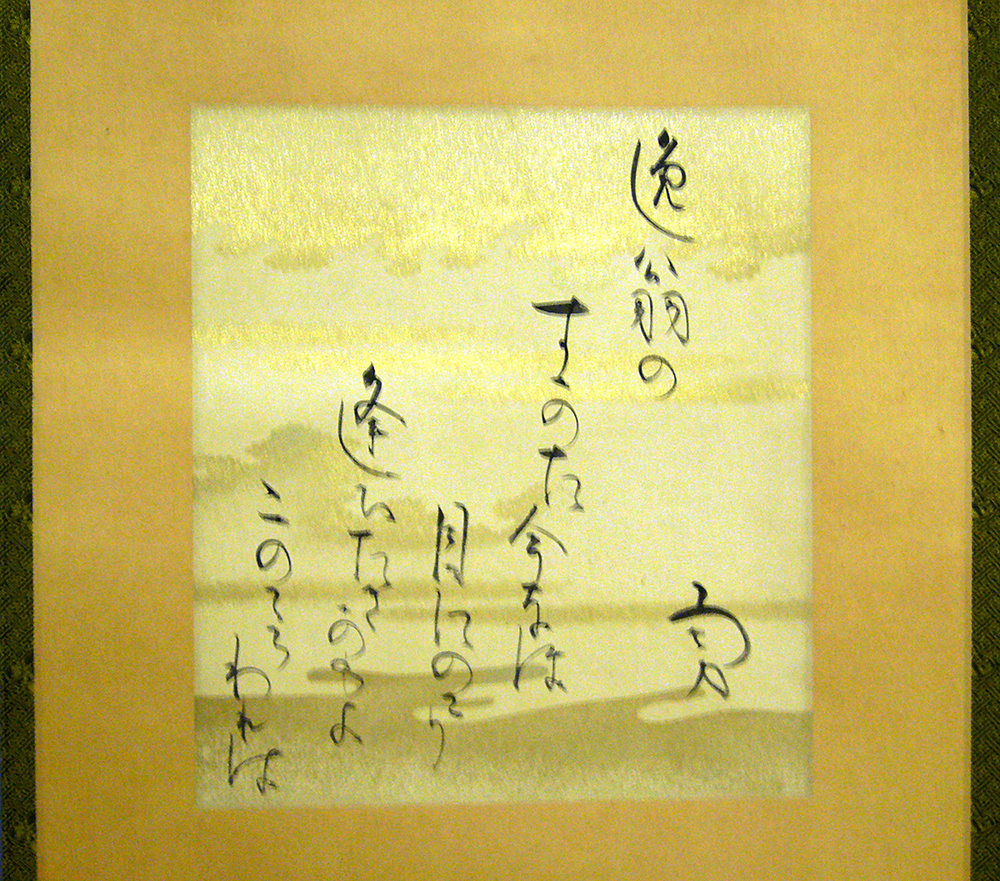

吉井 勇[1886-1960]

伯爵。歌人、脚本家。日本芸術院会員。

吉井勇は、20世紀初頭、北原白秋とともに新進歌人として注目され、さらに坪内逍遥に認められて脚本家としても名をあげた。1915年、芸術座の公演で松井須磨子が歌った「ゴンドラの唄」(中山晋平作曲)では、「いのち短し 恋せよ乙女」の歌詞が人々の心を掴んだ。 逸翁美術館には小林一三の没後に贈られた和歌色紙「逸翁追憶」(写真)が遺る。「逸翁の すかた今なほ 目にのこり 逢ひたきかもよ このころわれは」と優しい言葉である。 その吉井と一三との対談が「京都の文化と都踊り(吉井勇/小林一三)」(『小林一三対談十二題』山田勝人編、実業之日本社、1953年)に見える。 戦後、京都に住んだ吉井は、祇園甲部歌舞練場で開催される「都をどり」を愛した。一三は「京都の名物というよりも実は日本の名物として、あそこに昔のままの舞妓姿である祇園情緒というか、これは先生の畠なんですが、そういうもののありのままの姿を残すということはできんでしょうか。」と希望した。 吉井は「私も都踊りが今度復活しましてから、ずっと歌詞を引き受けているものですから、いろいろ詳しいことがわかりましたけれども、みな非常に熱心ですし、そうして昔の型を崩すまいとしているところが非常にいいと思います。それで今年からは富崎春昇さんの作曲で、主として地唄の何でやっていますが、それが井上流の舞と非常にぴったり合うのですね。それでとにかく、都踊りというものはいつまでも残しておきたいし、そうしてもっといいものにしたいと私は考えているのです。」と答えた。 1955年、祇園白川沿いに、吉井の古希を記念して「かにかくに 祇園はこひし 寝るときも 枕のしたを 水のながるる」の歌碑が建てられる。今も毎年11月8日、祇園甲部の芸舞妓がその碑に白菊を手向けて、祇園の恩人吉井を偲んでいる。

吉屋 信子[1896-1973]

小説家。

1920年、吉屋信子は『地の果てまで』が新聞の懸賞小説に当選し、選者であった徳田秋声と知遇を得る。その徳田秋声を案内して宝塚少女歌劇の東京公演を見に行くと、幕間の廊下で小柄な老紳士が、秋声に声を掛けてきたという。それが小林一三であった。歌舞伎座での宝塚少女歌劇の東京公演は、1928-30年の間。1928年、吉屋信子は1年近く欧米を旅行しているので、この一三との出会いは1929年か1930年の事。 「それ以来、小林氏は私をその少女歌劇のPR用に利用(?)した。永田町の東京邸へ招いて当時のスター葦原邦子と対談というようなことがはじまり、やがて私は遠く宝塚にまで呼ばれて、お利口で美しいスター連に囲まれたり、その養成所の学校を参観させられた。そのお礼ごころかどうか、時々私の小説を読んだ批評を大阪の本邸雅俗山荘から寄せられたり、古代裂の袋入りの小さな古鏡などを贈られた。」(吉屋信子「小林一三」『大人の本棚 私の見た人』みすず書房、2010年) 写真は、1936年、吉屋信子の新邸を訪問した小林一三。小説家の長谷川時雨による随筆に、一三が吉屋の新築の家を絶讃した、という下りがある。「私は、隨分澤山好い家を見てゐるが、その私が褒めるのだから、實際好い家なのだ。たいがいの家は、茶室好みか、もしくは待合式なのかだか、吉屋さんの家はいかにも女性の主人で外國の好いところも充分にとり入れてある」(「家」『文藝春秋』1938年6月) 一三の没後、編纂された『小林一三翁の追想』にもこの写真が収録された。この本を贈られた吉屋信子は、「巻頭にたくさん掲げられた写真のなかに、昭和十一年に私の家を翁が訪問された日のおもかげがある。その家が戦災で灰になった時、こうした思い出の写真も失せた」と、懐かしんでいる。

川村 清雄[1852-1934]

画家。

慶應義塾への入塾に、小林一三が東京で初めに投宿したのは、親戚の小林近一の家だった。九十五銀行の頭取を務めていた小林近一は、趣味も豊かで、一三の良き理解者となったようだ。また、近一の子、泰次郎は、一三より年下であったこともあって、一三を兄のように慕ったという。 一三の没後に刊行された『小林一三翁の追想』に、泰次郎も「不労不止」なる一文を寄せる。その文末で、本の編者が小林泰次郎の事を紹介しており、一三に関連する事業を補佐した事の他、文化面にも明るく「洋画家でもある。」とする。そして「絵は川村清雄に学び、一時は一三翁も共に学ばれたことがある。」とも記している。実際、小林泰次郎の作品として、数点の油絵が世に知られている。他方、小林一三が油彩画を学んだ事があるかどうかは定かではないが、確かに川村清雄の作品が逸翁美術館に所蔵されている。額装の「油絵静物図」(写真)や「狐の嫁入図」、そして短冊に描いた小品「油絵草花図」である。 明治洋画の先駆者の一人として数えられる、川村清雄。1863年、開成所の画学局で西洋画法に出会い、その後、ヴェネツィアなどに留学して正統的な西洋画教育を受けた。しかし帰国後は日本画的な画題や表現を取り入れ、独自の画風を形成する。1885年、麹町区(現、千代田区)に画塾を開いて弟子たちに教え、1889年以降、明治美術会に参加するなどの活動が知られる。 小林一三が東京に出たのは1888年。泰次郎を通じて、青年一三の耳にも川村清雄の名が聞こえていた事だろう。

鏑木 清方[1878-1972]

日本画家。文化勲章受章者。

写真は、鏑木清方筆の絹本著色画「八幡鐘図」。逸翁美術館の所蔵品である。神田に生まれた清方は、東京の下町風俗や当世風の美人を情緒豊かに描いた。1901年には仲間の画家らと烏合会(うごうかい)を結成。その年の第2回展から課題が設けられ、最初が「東京15区」であった。清方はこの「八幡鐘ー深川ー」を出品。尾花屋の提灯を下げた茶屋の女が、暁の鐘の音の中を急ぐ姿を描いた。「八幡鐘(はちまんがね)」は、江戸深川、富岡八幡宮で打たれた時の鐘。明け六ツ(卯ノ刻)日の出の30分前。遊里辰巳の里に近く、男女の後朝(きぬぎぬ)の別れを連想した。この年の12月、小林一三が7円で本作を買った事を、鏑木清方は随筆『註文帳のぬきがき』に記している。 一方、小林一三の日記には、1902年3月の条に「鏑木清方画伯(?)を訪フテ一枚注文した」と見える。一三が三井銀行にいた頃、若干29歳の事である。清方への依頼は、この後も続いたようである。明治時代後半からの大名家の売り立てなどにより、伝来の古美術に高い値段が付けられ始めていたのに対し、「新画」と呼ばれた同時代の画家達の作品は、まだ青年一三にも手に届く範囲にあった。 逸翁美術館には、鏑木清方が小林一三に宛てた手紙も遺る。清方なじみの美術店が「出張展覧会を開くことゝ相成」ったと知らせ、「御なじみの大兄に御頼み申し 何かと恐縮至極の儀に御座候 何かと御引立を御願申上候」と援助を依願している。ツタと松葉との刷り柄を下絵とした巻紙に、ていねいに認められた筆致からは、清方の一三に対する敬慕の念が偲ばれる。

菊池 寛[1888-1948]

小説家、劇作家。文藝春秋社を創設。

1920年、「劇作家協会」を組織するなど、演劇界の牽引役を担った菊池寛に対しては、小林一三も一目置いていた。宝塚歌劇の広報誌『歌劇』にも、一三自身が「菊池寛先生へ」(77号、1926年)と題した一文を載せ、「菊池先生のやうな人が私の理想としてゐる国民劇の事業に注意してほしいものだ」と率直に綴っている。また、『歌劇』のこの後の号では、「菊池寛氏の宝塚観」(113号、1929年)として、わざわざ『中央公論』に掲載された菊池の文章を抜粋して載せている。ここに引かれているのは、『モン・パリ』などのレヴューに対する菊池の所見である。その中には「ある新しい形式美と情緒とを日本の劇場に創り出した」などの褒め言葉と、「レヴュウは、今まだ流行小唄と同じ程度に低級で卑俗」などの辛辣な評価との両面が見られる。一三も、こうした菊池の見解に一喜一憂したに違いない。 小林一三自身、元来、文学青年であった事もあって、文化人としてのフィールドを菊池寛と共有する面が多かったようだ。日劇や帝劇を差配した秦豊吉は、『文藝春秋』の座談会で菊池寛が小林一三に紹介した。 文藝春秋社で菊池の傍らにいた佐佐木茂索は、一三にも見込まれて東宝に関わる。また、編集者であった古川ロッパは、小林一三と菊池寛とから個性を認められて、俳優への道を歩み始めた。その他にも、二人がともに支援した文化人の数は多い。 1948年3月6日、一三は、菊池の死をラジオ放送で知った。「惜しき人なり。変りゆく世相に当面し、指導性を持つ彼の存在は必ず国家の為め立派に役立つたであらうといと惜しき事也。」と日記に記している。

与謝野 晶子[1878-1942]

歌人、作家。

小林一三が才を見込んで支援した作家の一人に、与謝野晶子がいる。与謝野晶子と夫の与謝野鉄幹とは「歌行脚」と称して、しばしば各地を訪問した。1917年5月から7月にかけては、関西及び九州の各地に滞在する。宝塚にも立ち寄り、一三とともに、宝塚少女歌劇(宝塚歌劇)を観劇した。公演が終わって、一三は用意していた扇子を差し出し、晶子に染筆を依頼する。「かろやかに夕月かゝるみそらより こしごと君はたゝずめるかな」(『さくら草』所収歌)写真の扇がこの時の品の一つである。 数日後、一三は与謝野夫妻を自邸に招待し、その年の4月に購入したばかりの上田秋成他筆「源氏物語短冊貼交屏風」を披露した。晶子はこの屏風に感銘を受けて、後に自ら詠んだ「源氏物語礼讃歌」短冊(逸翁美術館蔵)を一三に贈っている。この礼讃歌は、源氏物語の各帖を詠み込んだ、晶子による54首の和歌の連作であった。同作に添えられた晶子の手紙には「いつか自分もあのようなものを作りたいと思った」と述べられ、そして「私の死後、遺稿集でも出すときに入れて欲しい」と記されていた。 1935年、夫の鉄幹が没すると、たくさんの子どもを抱えた晶子は、家計の遣り繰りに追われた。1936年11月、一三に送られた手紙では、晶子が生活の困窮を吐露し、鉄幹が遺した絵画の買い取りを願っている。五女が結婚する費用を、何とか捻出しなければならない事情があった。アンドレ・ロートの風景画1点、梅原龍三郎の裸婦画2点を計1,500円で「さる絵おひきとり下さることかなふまじく候や」と持ち掛けつつも「火の出づるごとく恥ぢ入り」と、思い悩んだ様子も伝わる。一三は快諾したらしく、晶子の礼状が届いている。この時のものと思われるアンドレ・ロートの風景画が、今も逸翁美術館に所蔵される。

久留島 武彦[1874-1960]

児童文学者。

大分に生まれた久留島は、雑誌『少年世界』に投稿し、巌谷小波(いわやさざなみ)に認められた。子どものためのお話しを語り聞かせる「口演童話」を全国に展開し、「お伽倶楽部」を組織した。日本最初の女優、川上貞奴らの劇団が「お伽芝居」を始めると、巌谷とともにこれをプロデュースし、好評を支えた。大阪でもお伽倶楽部が発足し、1907年には素人劇によるお伽芝居が大阪で初めて上演される。1914年から宝塚少女歌劇の公演が始まり、人気を博した理由の一つには、久留島らの児童文化活動による下地の醸成があったのだろう。 その行動は精力的で、1924年には、童話作家アンデルセンの没後50年を前にデンマークを訪れ、アンデルセンの偉大さを訴えている。デンマークのメディアは、久留島を「日本のアンデルセン」と呼んだ。没後には(公財)日本青少年文化センターより「久留島武彦文化賞」が創設され、現在も青少年の文化振興に功績のあった個人・団体に贈られている。 小林一三は、1953年、宝塚で久留島武彦に会っている。日記には「お伽芝居の先覚者として彼の今尚壮健なるを喜ぶ。戦時中奈良に疎開して今は奈良にお茶室を作つて余生を喜んでゐるとの話、昼飯を共にして私は新芸座に、彼は歌劇に別れ別れに見物した。」との記載が見える。写真もこの時のもの。

北大路 魯山人[1883 - 1959]

篆刻・料理・作陶など、多才な芸術家。

茶道に造詣が深かった小林一三は、魯山人が頭角を現した昭和初期から高く評価していた。「陶器でも絵でも、魯山人の持つ独自天才的の閃きが開展せられるとき、私は彼の作品に魅せられて、これを謳歌してゐるのである。」と、魯山人の芸術性を認めている。 1937年、一三は「染付開扇形香合」の修理を魯山人に依頼し、1943年には魯山人が神奈川県鎌倉市の窯に一三を招き、一三の自作茶碗を一緒に焼くなどという話もあった。大阪梅田の阪急百貨店では、魯山人の作陶展を度々開くなどして、一三は魯山人を応援していた。 ところが、魯山人に対する期待が大きいものであったからか、余計に厳しい批判を投げかけてしまうこともあったようだ。1940年、阪急百貨店の美術雑誌『阪急美術』に、前年に東京で見た魯山人小作品展が期待外れで「一寸憂欝になる」と書いている。1943年10月、阪急百貨店で催す「魯山人先生の近い作に親しむ会」の広告を、同店の美術雑誌『美術・工芸』に載せた。けれども、ここに書かれた「小林逸翁も『時節柄、どんなよいものでも高くてはいかん。世話人とよく相談して、少しでも安く売るやうにし給(たま)へ。それなら僕も大賛成だ』といつてゐられました。」との文言に、魯山人は気分を害した。一三に抗議の手紙を寄せ、「甚(はなは)だ不愉快に存じ候(そうろう)。小生に対し分不相応に高いを非難せらるゝの意乎(か)。」と、自分の作品が不当に高いのか、と迫っている。 美術品が高額なものとなって、一般の愛好家から縁遠くなることには批判的だった一三。質の高い美術品は高くて当然とした、魯山人の自負とは折り合わないところもあった。

村岡 花子[1893 - 1968]

翻訳家・児童文学者

小林一三が東京に創った 文化施設の一つに「東京婦人会館」があった。1938年、東京有楽町の日劇5階に「婦人が婦人のために知識と教養を高める機関」を開設する。活動の中心となったのは、村岡花子・吉屋信子(小説家)・吉岡彌生(東京女子医科大学創立者)・市川房枝(婦人運動家・政治家)ら女性文化人達であった。 会館には、講堂・音楽室・図書室、そして茶室や食堂も備えられた。華道・茶道、日舞・謡曲、洋裁・和裁、ピアノ・コーラス、短歌・俳句などの講座が開かれ、現在のカルチャーセンターの先駆けとなる。知的教養のための講演会・講習会、体位向上のための行事や運動設備の充実、法律・結婚・保健・育児の相談なども催され、若い女性を中心に3,000 人に近い会員が集まった。 1940年には有楽町駅に近い東宝会館へ移り、働く婦人のための夜間部も設けられた。しかし戦局が厳しくなり1943年に解散。女性の知的向上心を汲み取り、稽古事から因習を取り去り、さらに働く女性にも時間を提供して、女性の意識改革に貢献した。 1955年、東京大手町の産経会館内に、産経新聞社の協力で「東京婦人会館」が復活。村岡花子が学園長となって1956年「東京婦人会館付属学園」と改め、翌1957年には「産経学園」として独立した。