一三ネットワークの100人

年間を通じ小林一三に縁のある

著名な人物100名を、政治、経済、文芸など

さまざまな分野からピックアップしてご紹介します。

100/100名

記事公開中

CATEGORY

茶道

小西新右衛門業精[1875 - 1947]

兵庫県伊丹の清酒「白雪」の醸造元、小西家12代。

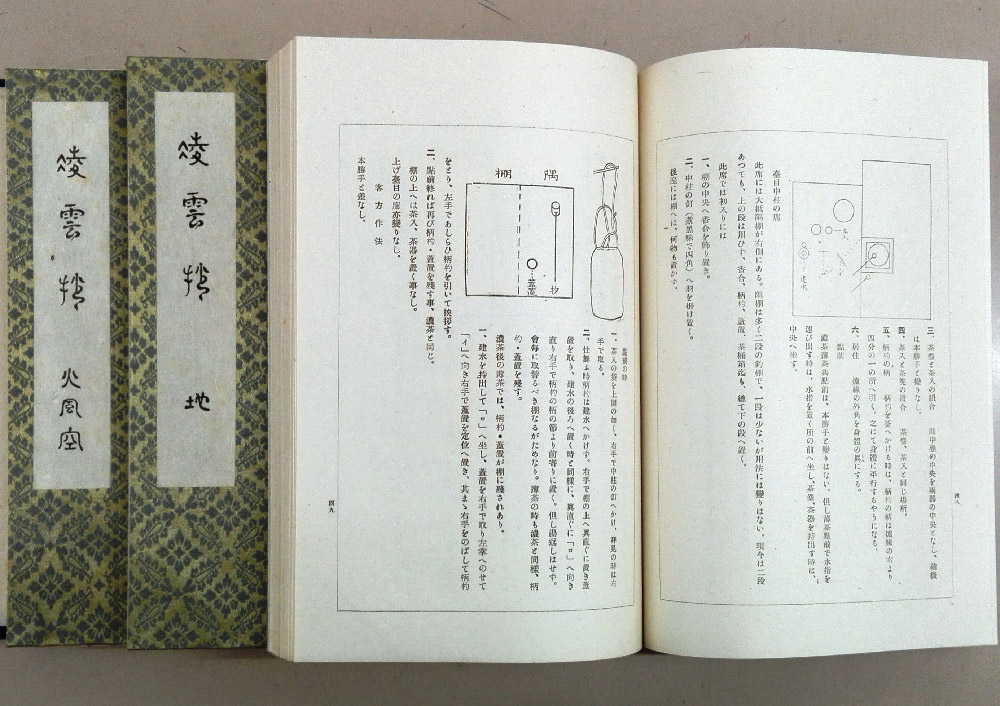

阪神地域の名士として既に阪神電鉄の有力株主になっていた小西新右衛門業精は、小林一三が箕面有馬電気軌道の創立に当たり企図した沿線の用地買収にも、地域の発展を重んじて助力を惜しまなかったという。一三もまた小西の恩義に謝し、阪急百貨店や宝塚ホテルなどで扱われる清酒の銘柄は「白雪」一本に決めた。阪急電車各駅などに配したベンチの背もたれには「白雪」の広告が入れられた。 こうした事業の上ばかりでなく、小林一三と小西業精とは、茶の湯を通じても親交を深めている。小西も茶人として知られ、茶名を「道易軒」と号した。戦前から始められた毎月の茶会「薬師寺会」には、薬師寺の管長、橋本凝胤の講話聴聞を趣旨に、一三の親しい茶友が集った。小西も夫妻で伊丹から参加し、会の中心メンバーとなった。一三も小西も、ともに表千家流を修めていたが、一三は自由、小西は厳格と両者の茶風は対照的。しかし二人の間には、仕事に趣味に、互いを認め合う尊敬の念が培われていたようである。 その小西業精は、1947年8月に急逝する。小林一三は「一向に知らず御見舞も不申上申訳なし。」と突然の訃報に驚いた様子を日記に残している。翌日の夕方、お悔に小西邸に出向いた。その夜、仮葬が行われ、一三は「しら雪もとけて真夏の富士の嶺を たゞ大空に仰ぎ見るかな」の句を日記に書き付けている。後日の告別式の後では「感慨無量也。」と記す。 また同日の条に「多年苦心の凌雲帳三冊八月十七日五十冊限定版完成、業精翁茶道の高著也。」の語が見える。これは小西業精が著した、茶道の作法書『凌雲帳』の事である。『凌雲帳』は「水・地・火風空之巻」の3冊。同年11月に丸庄印刷社から出版された帙入り和装本(写真)が、池田文庫「小林家文庫」にも収められている。

根津 嘉一郎(初代)[1860-1940]

東武鉄道や南海鉄道(現、南海電気鉄道)などに関わった「鉄道王」。

甲斐国山梨郡正徳寺村(現、山梨県山梨市)に生まれた根津嘉一郎は、小林一三にとっては郷里山梨の先輩ともいえる。様々な会社経営の傍ら、1905年には東武鉄道の取締役となって経営に取り組み、また多くの鉄道敷設や再建事業に関わった。 その根津嘉一郎は茶人としても知られ、「青山」と号して茶の湯を嗜んだ。多くの茶道具や古美術を蒐集し、その遺品は根津美術館に收藏されている。根津は1940年に没するが、その前年の暮れの「最後の茶会」に小林一三「逸翁」は参席したという(「大乗茶道記/(一)根津青山翁の思出」『雅俗三昧』1946年)。 ところがその会のお道具は「感心しかねる取合せ」であったらしく、同席した古株の道具商などは「どうも根津家ともあらうものが、かういふヘンテコのお道具は困る。」と評したそうだ。 けれども、小林逸翁は「凡そ、青山翁の如く、山積の名器重宝を収蔵してゐる立場になって見ると、現在、眼の前に使ってゐるその道具の背後には「今日は、それでよろしい、これを使ふことが私の心持に添ふからである」といふ信念が支援してゐるからどういふことでもなし得るのである。」と根津青山の心境を推し量っている。 「其の心持ちを汲み取って、主人の立場に共鳴すると、歳暮のお茶会として「この竹の風情が如何にも面白いから此の花入を使はう。ナニ、裏に花押がある。誰れの作だっテ、さうか、然しそんなことはどうでもよい、それでいいよ」といふ心持ちがあったかなかったか、さういふ内部の話は一向に知らないが、青山翁の茶会には必ずさういふ心持ちで、取合せて居られるものと信じてゐる。」 既成の価値観に依存する事を嫌った小林逸翁として、根津青山の審美眼に対し、敬意を表しているのである。

水谷川 忠麿[1902-1961]

男爵、貴族院議員。

水谷川忠麿は公爵近衛篤麿の四男。内閣総理大臣となった近衛文麿の弟である。忠麿は、男爵水谷川忠起の養子となり家督を相続した。戦後は春日大社・談山神社宮司や、華道「御門流」家元を歴任する。 多芸多才の人物としても知られ、水谷川紫山の号を名乗って、書画や作陶にその才能を発揮した。春日大社縁の窯場「春日窯」で焼かれたのが紫山手造の茶碗(写真)。轆轤(ろくろ)で薄く成形した上に、たっぷりと白釉を掛け、側面に二匹の赤い蝶を描く。 一日、水谷川忠麿と小林一三との対談が行われた。その様子は「国際観光都市としての奈良(春日大社宮司 水谷川忠麿/小林一三)」(『小林一三対談十二題』山田勝人編、実業之日本社、1953年)に記される。 「なんといっても奈良というところは、日本でいえば千二百年の昔のままの、今の言葉でいえば観光地帯の尤なるものですから、ここはなんとかして一般の学生などばかりでなしに、外国人を対象として、日本における富士山、日光、その次には─その次ではない、さきに奈良というふうに考えているのです」と一三。そして「この観光都市としての計画は国家が根本的にひとつ奮発すべき」と加える。 すると水谷川は「それは国家がそれだけのことをしてくれることも必要だし、けっこうなんですけれども、いちばん大事なことは、奈良の人が奈良の値打ちというか、よさというか、そういうものを知らないのじゃないかと思っています。」と返した。 一三は「それは、皆さんがひとつそのことをいえば、五百人の人が千人になり、学校の生徒の千人の話で、次には一万人になるのだから、奈良としてはその方を喜ばなくちゃならんでしょう。」さらに「私どもいつでも老躯をひっさげて奈良へいって演説しますがね。その勇気がありますか、あなたに。(笑声)」と水谷川を督励している。

畠山 一清[1881-1971]

荏原製作所の創立者。

1920年、株式会社荏原製作所を設立して、ポンプ製造から事業を発展させた畠山一清。数寄者としても知られ、蒐集の美術品は港区白金台の畠山記念館に収められる。畠山は「即翁」を茶名として、東京の数寄者たちによる茶会「延命会」に加わり、小林一三「逸翁」らと交遊した。 1947年11月、京都で開かれる光悦会に合わせ、東京の面々が池田の一三邸に集った。「東京延命会の連中が六人、畠山即翁、五島慶太、服部玄三、平田、服部梅素、斎藤利助君等十一時前にそろふ。洋食の昼飯がすんで大小庵にて濃茶、うす茶。西行の落葉切をかけて茶入二人静を中心に趣向した。大満足の結果だと信じている。」と一三の日記に見える。 また、1949年5月には、「白金の畠山君のお茶にゆく。延命会連中全部出席(松永君欠席)。有名なる青磁浮牡丹瓢花生、千種イラボ(平瀬家伝来の千種イラボが畠山君のところに来て居るとは知らなかった)安国寺肩付茶入、江月の茶杓(詩銘を忘れた)にて濃茶、会席料理には名器名杯にて御馳走、…お床には前後三幅秋月寿老人、無準達磨画賛、妙超墨跡、いづれも高価であらうが高い代価を払って迄欲しくはないと思った。」と日記に留めている。直截な評も見られるが、互いの茶風を楽しんでいた様が知られる。 「翁はいち早く時勢の流れを洞察しては、変転自在にソツのない席を設けられたものである。当節の茶会には、洋服の客が多いのに応じて、小間で畏まる懐石の代りに、椅子テーブルで寛いだ西洋料理を使ったのも、翁独自の才覚であった。」は、『小林一三翁の追想』に寄せられた畠山一清「茗宴交友記」の一節である。1937年、一三自邸「雅俗山荘」に、三畳台目の小間に椅子席を廻らせる独創的な茶室が設けられた。入母屋造りの庇には、畠山一清の筆に成る扁額「即庵」が掲げられる。

錢高 久吉[1891-1971]

錢高組 社長。

1941年、阪急百貨店で発行していた雑誌『汎究美術』(後の『日本美術工芸』)に、小林一三「逸翁」は、随筆「芦葉の雫」を連載する。高名な書家や画家の作品ではなく、原富太郎、犬養毅、西園寺公望など、一定の業績をなしえた人物の手に成った作品にもすばらしいものがあるという。そうした様々なご縁から、頂いたり、贈られたりした只の作品、つまりロハの作品の魅力を綴る文章で、ロハ即ち「芦葉の雫」と題されたのである。 その年の9月、逸翁は、前年に経済交渉でオランダ領東インドに渡航してから、1年を記念する茶会を自邸で開いた。その席上で、旅から持ち帰った印金の更紗で表装をした、逸翁自作の詩「爪哇行(ジャワこう)」を披露する。茶会に集まった一同は、これこそ芦葉の雫、是非頂戴したいと申し出た。そこで抽選が行われ、錢高久吉がその幸運を引き当てる。翌月、錢高は自ら主催し、この「爪哇行」掛け軸を中心に秋の趣の諸道具を取りあわせた茶会を開く。逸翁を主客とし、また先の会で抽選に外れた面々をもてなした。これを第1回として、「芦葉会」と名付けられた茶会が、メンバー回り持ちで順次開かれる事となった。 1951年4月の逸翁の日記には、錢高邸で開かれた芦葉会の模様が記される。「銭高君還暦のお茶に行く。高石町の本邸は終戦後初めて大掃除したというので、東京風の芝生の庭園も広く、松の大樹が二松庵の名にそむかない宏荘にして堂々たるものである。芦葉会全員揃う。お道具はいずれも逸品ぞろい。日本間の応挙双鶏幅は岡橋治助君旧蔵の名品でボストンへ出品した有名なものである。銭高君のお茶事としては空前の出来也。」その後、逸翁没後も芦葉会は続き、1960年2月の会まで207回を重ねたという。 上記、逸翁の日記に見える「二松庵」は、錢高久吉が茶名として先代より継いだ庵号である。逸翁と二松庵とは同じ表千家に入門し、数々の茶席を共にした。逸翁と最も親しく、茶の湯の楽しみを重ねた一人が錢高久吉であった。

八世 白井 半七[1898-1949]

陶芸家。

元来「白井半七」は、江戸前期から続く今戸焼(東京都台東区今戸)の陶家で代々継がれた名。七世白井半七の代、1923年の関東大震災で窯が崩壊し、表千家十一代碌々斎に引き立てられて、兵庫県伊丹市に移窯した。八世白井半七は、仁清・乾山写し等の華やかな京焼の作風を採り入れ、人気を得た。1939年には、小林一三「逸翁」の招きにより、兵庫県宝塚市へと窯を移している。 逸翁は、その後も白井半七を応援した。終戦後すぐの1945年10月、茶の湯の仲間たちで、宝塚の半七窯を訪れている。「半七を中心にして集まる同人の茶会を毎月一回開催したいといふ君の希望に添ふて、其初会が窯元に開かれた。」(『小林一三日記』)。そして「会の名を半七会として、第二回は雅俗山荘、会員が一巡したらば、これからは毎月第一日曜日に窯元で開会することになつた。」という。ここで逸翁は、「芸術家として個性的作品には見るべきものがある」と半七の仕事を評している。 1946年12月の日記には、「堺卯の前に開業した吉兆君の新店に半七会会員一同招かれてゆく。」とある。白井半七は、料亭「本吉兆」の湯木貞一とも親交を深め、「吉兆好」の料理の器や湯呑みなども数多く手がけた。 1949年の白井半七が没すると、その死を悼む言葉を日記に綴る。同年7月、半七の百か日法要が済み、半七窯の継続について相談の為、遺族や湯木貞一らが、逸翁を来訪した。その記事の中で、「半七君はウヌボレの強い偏狭な欠点もあつたが、一寸名人肌の芸術味横溢のよいところもあつた。あと十年も生きて居つたらば或は佳いものが出来たかもしれないと思ふ。」と、逸翁は半七を懐古している。

橋本 凝胤[1897-1978]

薬師寺管主、法相宗管長。

1935年頃、松永安左エ門の発起で、政財界にも名僧の聞こえ高かった橋本凝胤を招き、お茶を飲みつつ仏教の話を聞く会が東京で始められた。会合の面々は石井光雄、服部玄三、畠山一清、五島慶太、篠原三千郎、そして小林一三など、何れも第一線の地位にあった実業家たち。橋本凝胤は『小林一三翁の追想』に寄せた「逸翁奇智」に、会の様子を記している。「然し私の話はむしろアクセサリーで、大体は美術品の話と政治、経済談が多く、或時は近松門左衛門の日記一冊を切って頒ったこともあり、熊野懐紙を頒けて印金の表装をする印金入手の話、或時は戦前の経済統合の時代であったので三越と阪急の合併の気運があり、三越の株券を買占めることを五島氏に命じられたこともあった。」と、自由な雰囲気の集まりであったようだ。凝胤は毎月上京していたが、日中戦争などから参会者たちも次第に時間が取れなくなるなどして、舞台が大阪に移る事となった。 1938年頃からは、小林一三の雅俗山荘で、橋本凝胤の講話を聞く「薬師寺会」が開かれる。この会は毎月1回、一三が亡くなるまで殆ど休みなく、151回にわたって続けられた。メンバーの顔ぶれは、小西新右衛門、錢高久吉、和田徳之助の他、近隣の趣味人たちも集った。そしてそれぞれ夫妻や親子での参加も見られる、賑やかな楽しい会となった。当時、小林一三は東京電燈の社長・会長、第二次近衛内閣の商工大臣と、休む暇も無いほど忙しい時期であったにもかかわらず、飛行機あるいは夜行列車で帰ってきては会に参加した。経済交渉のために海外に出張するときも、「おれは行くが、この会だけは休んでくれるな」と、橋本凝胤に頼んだという。

服部 玄三[1888-1964]

服部時計店(現、セイコーホールディングス株式会社)第2代社長。

服部玄三は、株式会社服部時計店を創業した服部金太郎の長男。父金太郎の没後、2代目として1934年~1946年の間、社長を務めた。 1939年1月、東京で、美術史学者の荻野仲三郎や仏教学者の鈴木大拙を囲む、財界者による茶会「延命会」が始まり、服部玄三もこれに参加した。石井光雄・畠山一清・松永安左エ門・関屋貞三郎・五島慶太・長尾欽弥・川喜田久太夫・石坂泰三・篠原三千郎・田邊加多丸・野口信二ら会員が、順次当番となって会を主催した。当番は、自分の本邸や別荘、有名料亭などにメンバーを招き、所蔵する品や料理でもてなした。小林一三もこの会を喜んで、会の長老格となった事もあり、早速第2回目の席を引き受けている。 「延命会は初めは研究会めいていたから、たとえお茶の席になっても極めて自由な空気があって、翁の主張にも共通する処が多かったのであろう。しかし翁は膝もくずされず、頂戴や拝見の挨拶も決して略されず、席の会話の品位を保つことなどは充分尊重しておられた。ただ社会の話なり経済の話なりを持込まれるのは平気であって、強いてお茶人の話のみには限られなかった。」(服部玄三「延命会のことなど」『小林一三翁の追想』) 写真は、1951年4月、松永安左エ門の喜寿を祝うために集まった延命会の面々。「北鎌倉の柴庵にゆく。延命会主催松永耳庵七十七お祝の茶会也。畠山一清、石井光雄両氏欠席。その代り松永君関係の茶客参加にて賑はし。簡単なる会席後濃茶、うす茶、お道具ハ斉藤平山堂君の尽力にて集めたと見へ一通り整へり。」と一三は日記に遺している。

大国 寿郎[1856-1934]

金工家、釜師。

大国家は、大阪で代々続く鋳物職人の家。明治時代、大国柏斎が鉄瓶や茶の湯釜の製作を始める。1925年にはパリ装飾美術博覧会で1等を受賞するなど、当代随一の釜師として「京の大西、 浪速の大国」と称された。その息子である大国寿郎は、蝋型鋳造による花鳥風月や漢詩を施した茶釜や鉄瓶を製作し、高い技術を用いてそれまでに無い意匠の作品を創造した。 写真は、大国寿郎の手になる花入。収められた桐箱の蓋には「ゑれくとろん 銘復興」と書かれる。その蓋裏には、小林一三が由来を細かに記している。「昭和乙酉十一月雅俗山荘主人 昭和二十年六月五日 敵機三百五十神戸空襲 三宮阪急会館罹災跡地視察際 三階楼上ニテ爆弾ノ破片ヲ拾フ 為記念大国寿郎氏ヲ煩ハシ 上部ヲ補修シテ花瓶ヲ造リ「復興」ト命ズ タマゝゝ戦災復興院総裁ニ新任セラレタルガ為也」。終戦の年、1945年6月の神戸空襲で罹災した三宮阪急会館を見舞った小林一三は、その場で焼夷弾の破片を拾う。これを記念にと、大国寿郎に依頼して花入に仕立てさせた。そして、その年の11月、戦災復興院総裁を拝命した事に因んで、一三は「復興」と銘を付けたという。 エレクトロン焼夷弾とは、マグネシウムとアルミニウムとの軽合金「エレクトロン」製の筒に酸化鉄とアルミニウムとを充填し、その酸化還元反応(テルミット反応)を利用して、数千度に達する高熱の火柱を吹き上げて燃焼、鉄をも溶かした。第二次世界大戦の空襲などで、日本にも多数が落とされた。六角柱の金属ケースをそのままに、それを趣味の道具に直してしまうとは、一三の小さな意趣返しであったか。

川喜田 半泥子[1878-1963]

百五銀行頭取、陶芸家。

伊勢の豪商、川喜田家の16代当主。本名は久太夫政令(きゅうだゆうまさのり)。1903年、百五銀行の取締役に就任し、1919年~1945年の間は同行の頭取を務める。三重県財界の重鎮として、要職を務めた。1930年には「財団法人石水会館」を設立し、津市を中心に文化事業を支援なども行った。 数寄者としても知られ、小林一三「逸翁」と川喜田半泥子とは、ともに茶会「延命会」に参加するなどして親交があった。陶芸・書画などに才能を現して、幅広い多くの作品を遺している。陶芸の中でも特に茶碗を好み、50歳を過ぎてから本格的に自ら作陶するようになった。しかし、あくまでも趣味の作陶であるといって、生涯一つとして作品を売る事はなく、出来上がった作品は、友人や知人たちに分け与えたという。井戸や刷毛目、唐津・萩・志野などに倣いながらも、それまでの陶芸家には無い、自由で奔放な造形を生み出した。 写真は、半泥子の唐津手茶碗。逸翁は『大乗茶道記』に収録した「新茶碗の話」(1954年)で、本碗について触れている。半泥子が自ら付けた銘「ゆく雁」を参考に、逸翁は茶碗の景色から古歌を連想し、箱の表に貼り紙して「吉野山峰飛越てゆく雁のつばさにかかる花のしら雲」と書き付けた。この和歌は『続千載和歌集』巻第一「春歌上」に「中宮」の名で採録される一首である。そして「茶碗の大振りなのは、世にいう「半泥子さんは達者なもんや」を表示するものと信じる。」とその大らかな作行きを評している。

高橋 義雄[1861- 1937]

三井銀行・三井呉服店・王子製紙など実業界を経た後、茶人として『大正名器鑑』などを著す。

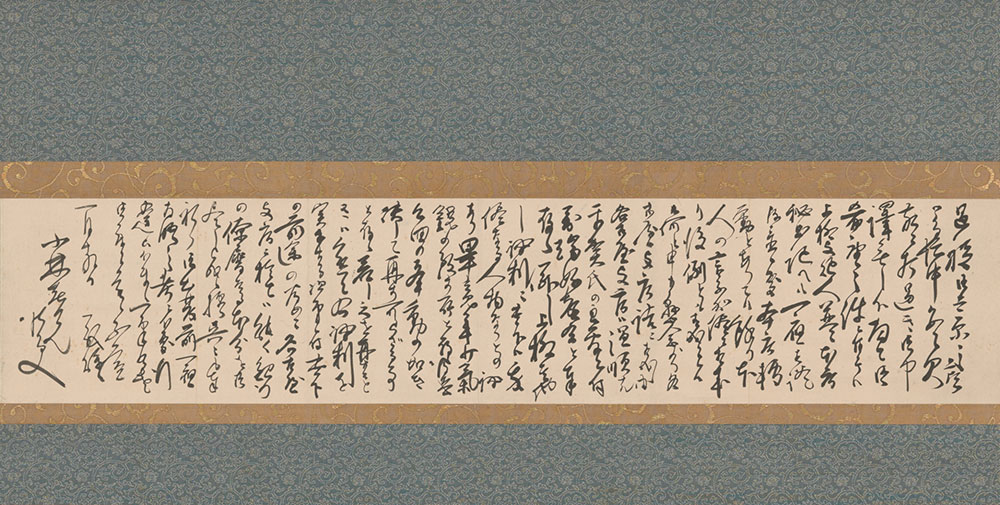

慶應義塾を卒業し、三井銀行に入行した小林一三は、東京本店から大阪支店へと転勤する。その支店長を務めていたのが慶應の先輩、高橋義雄であった。高橋の下、抵当部に勤務した一三は、銀行に預けられていた骨董品の整理を命じられる。中には茶道具も多く、何十棹とある箪笥に茶入や蓋置などが雑然と詰め込まれていた。「私はそれによって茶道に対する知識と興味を養われたことを感謝している」(『逸翁自叙伝』)この時の経験が、後に一三が茶人としての道を歩む布石となったという。 1930年、東京永田町に建てた新宅に、一三は二畳台目の小さな茶室を設けた。翌年、この茶室の席披きに、既に「箒庵」と号して茶道三昧の生活を送っていた高橋義雄を招く。入席した箒庵は、床の掛け物を見て驚いた。それはかつて自身が一三に送った書簡に他ならなかった(写真)。 1896年の事、三井銀行大阪支店長であった岩下清周が、北浜銀行の設立を企画する。小林一三も、岩下とともに新銀行に移るつもりでいた。ところが三井に残るよう説く高橋の手紙に接し、一三は離職を思い止める。その後、北浜銀行は破産する事となった。 手紙の中には「貴下ハ我儘なる人物なりとの評あり」との言葉が見られ、日頃の行いに気を配り、銀行のために尽くすよう、まだ年若い一三を諭す文面も見受けられる。一三は、現在の自分があるのは高橋による注意があっての事と、この手紙を掛け軸にして大切に保管していた。そして本人を招いての茶会でこれを披露し、高橋に対する感謝の念を示したのである。

益田 孝[1848-1938]

三井財閥を支えた実業家。男爵。

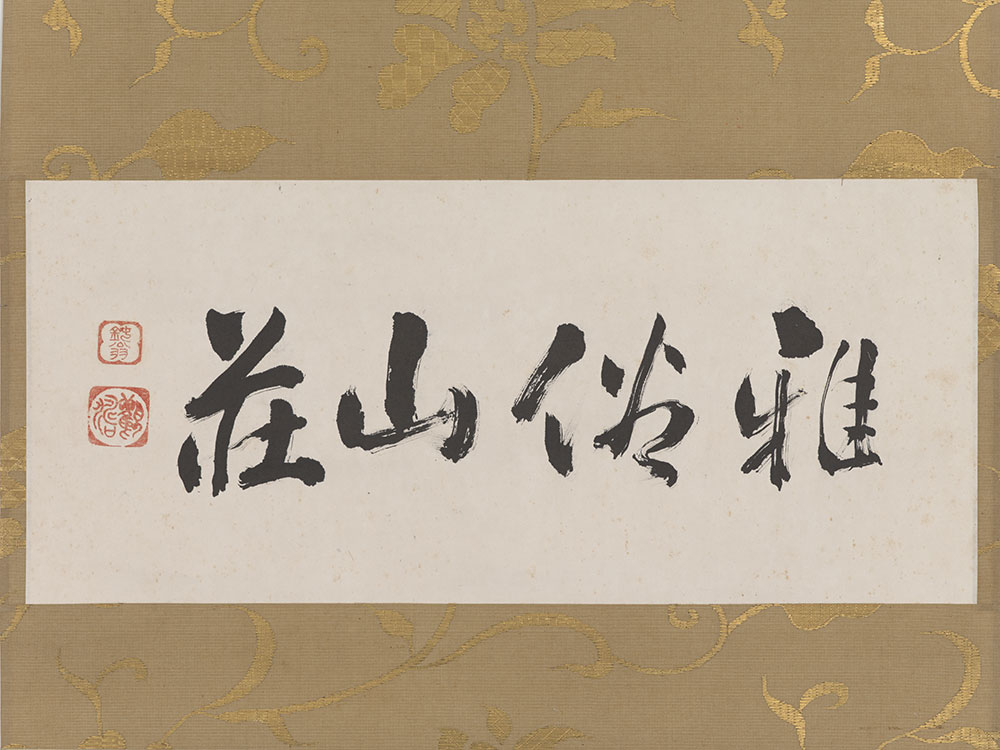

益田孝は、1876年、三井物産を創設してより、1902年には三井家同族会の専務理事に就任し、実質上の主催者となって確固たる財閥を築いた。一方、文化面でも数寄者として名高く、「鈍翁」と号して大師会などの茶会を主催し、東京における茶の湯の交流の中心となった。 同様に茶の湯に親しんだ小林一三「逸翁」は、明治時代に茶道を復興させた益田鈍翁ら、近代実業家の第一世代と呼ばれる人々の茶風を、一面においては揶揄している。「上方のような形式的お茶の玄関から這入らずに、直にお座敷に坐って必要なだけの技術はたちまちに我流に仕上げるというおエライお方が采配をふってきたのである」(小林一三『新茶道』1951年)。 けれども「茶道の親玉であって技術も最高峰といふべき」(小林一三『大乗茶道記』1976年)と、益田鈍翁に対しては、また特別な敬意を払っていた。逸翁は、東京永田町の自邸に茶室を造ると、懇意の茶人たちを招いて茶会を催した。すると「益田さんから、きびしい催促で「東京で茶を出して居られるさうなが僕を呼ばないのか」と申込みがあって恐縮した」という。実は、大御所である鈍翁を迎えるのには、どのような茶道具の取り合わせが相応しいか、思いが決まらず、なかなか招く事が出来ずにいたのである。結局のところ、来てもらう事が叶わないまま、鈍翁は鬼籍に入ってしまった。一三は、もっと勇気を出すべきであったと、後から悔やんでいる。 池田の雅俗山荘でもまた「其の尊来を得るの光栄を考へてゐたのである。」と、逸翁は、鈍翁の来駕を夢見ていた。その実現に先立ち、かねて鈍翁に書いてもらった「雅俗山荘」の文字(写真)を額板に刻み、門の表札として掲げていたのである。