一三ネットワークの100人

年間を通じ小林一三に縁のある

著名な人物100名を、政治、経済、文芸など

さまざまな分野からピックアップしてご紹介します。

100/100名

記事公開中

CATEGORY

映画

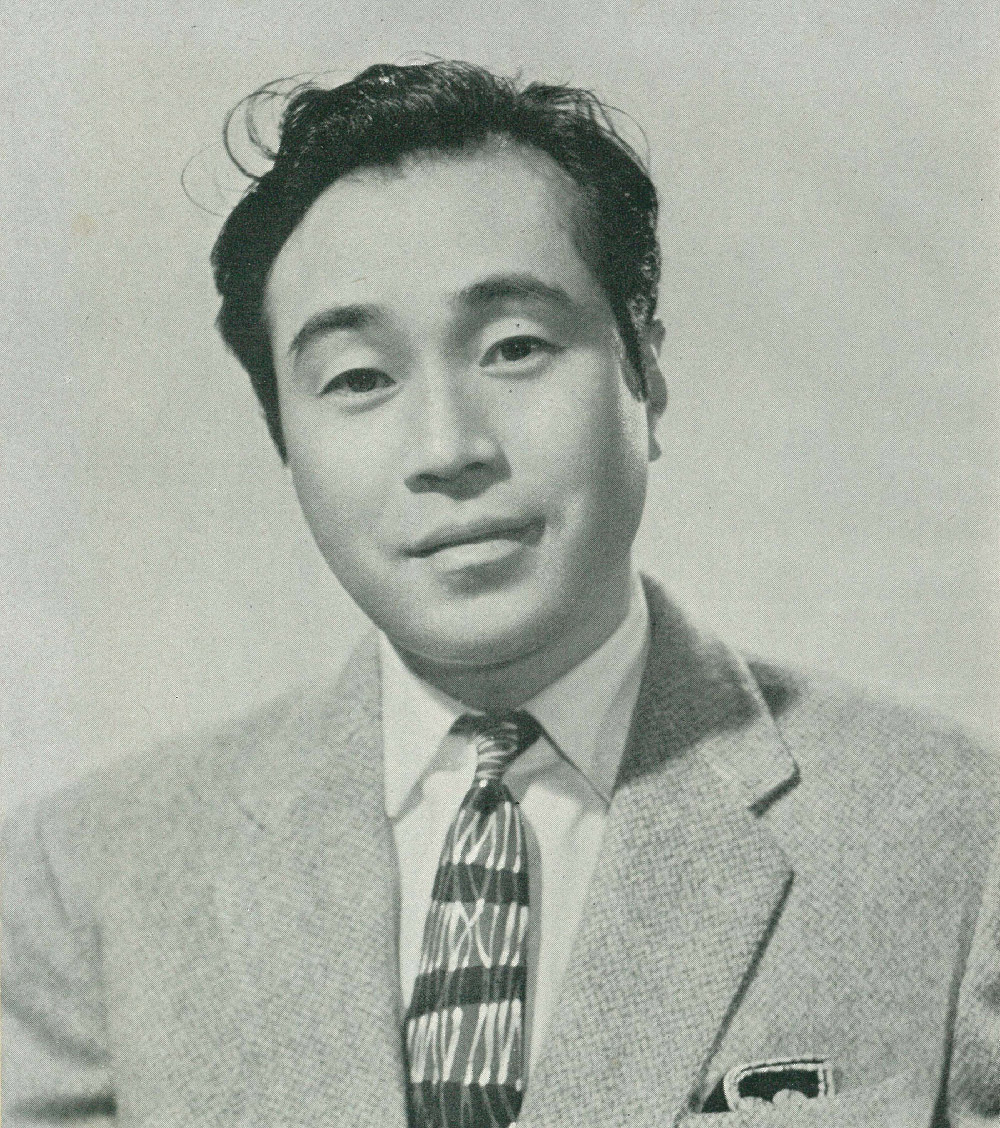

森繁 久彌[1913 - 2009]

俳優、他。大衆芸能分野で初の文化勲章受章。

1936年、東京宝塚劇場(現、東宝株式会社)に入社。日本劇場の舞台進行係を振出しに、前年の有楽座開場に組織された東宝劇団などで下積み時代を過した。 大部屋にいた森繁久彌の眼にも「さっぱり意気の上らぬ一座」と映ったらしい。そんな不満を抱えていたからか、森繁は思わぬ失敗を引き起こしている。「或る日、名優熱演の舞台の裏で、「こんな出し物じゃァ駄目だナ、おれが座長なら…」と怪気焔を上げていたら、すかさず私のうしろで「成程、君が座長ならどういう出し物を出す?」と聞きかえした小柄なハオリハカマのお爺さんがいた。私は多分和楽の三味線ひきかお囃子のオッサンだろうと思って、「ええ、聞きたきァお話ししましょう」とえらそうにペラペラ…。「大体出し物に若さがないし、冒険がありませんな」と、よせばいいものを、口から出まかせ。日頃のうっぷんも交えてタラタラと述べたてたものだ。ところがそのお爺さんは、「成程、なる程、それで…」と、中々の聞き上手、さんざんしゃべらせておいて、「いや有難う。参考になったよ」と、えらそうな挨拶をして、さっさと消えて行ってしまったのである。」(「杖と茶碗」『小林一三翁の追想』)それが小林一三であった。「社長は人の悪い方で、時々こういった声をそっとうしろから聞くお癖があったようである。」 戦後、ようやく舞台や映画に次々と声が掛かる。1951年、帝劇ミュージカル『モルガンお雪』で越路吹雪や古川ロッパと共演。1952年、サラリーマン喜劇映画『三等重役』が出世作となる。1956年、東宝の年忘れパーティーで小林一三が夢を語ったスピーチにも鼓舞されたに違いない、同年に始まる「社長シリーズ」や主演の「駅前シリーズ」など大ヒットが続き、森繁は人気者となった。

高峰 秀子[1924 - 2010]

女優、歌手、エッセイスト。

1949年の『銀座カンカン娘』(製作新東宝、配給東宝)では笠置シヅ子の向こうを張って主題歌も歌い、スクリーンに明るい笑顔を振りまいた。 1929年、松竹蒲田撮影所でデビューしたのは5歳。天才子役スターとして活躍する一方、実は宝塚歌劇団入りを考えていたという。少女の頃から「ものすごい宝塚のファンでした。」と高峰秀子は語る(高峰秀子「宝塚の皆様へ」『歌劇グラフ』1948年12月)。東京宝塚劇場で「目を皿のようにして見物して帰ると、母の前でコーフンして踊つたり歌つたり、スターさんの真似をしては一人で悦に入っていたのです。」「中でも男役にあこがれて、本気で宝塚に入りたいと思い、そのころまだ松竹大船にいましたが、水谷八重子さんの御紹介で小林一三さんにお会いしたりして、もうすつかりその気になつていました。」 ところが1937年、東宝映画の前身の一つ、P.C.L.撮影所へ移籍する事となり、高峰秀子は松竹を退社。P.C.L.での第1作は、吉屋信子原作、山本嘉次郎監督の『良人の貞操』。そして横山隆一の連載漫画が原作の『江戸っ子健ちゃん』ではエノケン(榎本健一)と共演。東宝でも売れっ子となり、1943年には東京宝塚劇場の舞台で、白井鐵造作・演出の音楽劇『桃太郎』(第8回東宝国民劇)にエノケンと共演。以降アイドルとしての人気も高まり、共演の多かった岸井明による命名「デコ」が愛称となって親しまれた。 戦後1947年に新東宝映画製作所が発足すると、高峰秀子は同社の専属となる。『銀座カンカン娘』もこの時の作。しかし1950年からはフリー俳優となり、どの社にも属さず活動を開始。結果的に名匠監督の作品に多く出演する事が適い、様々な役を演じる機会を与えられた高峰は、どの役柄においても見事な演技を披露した。

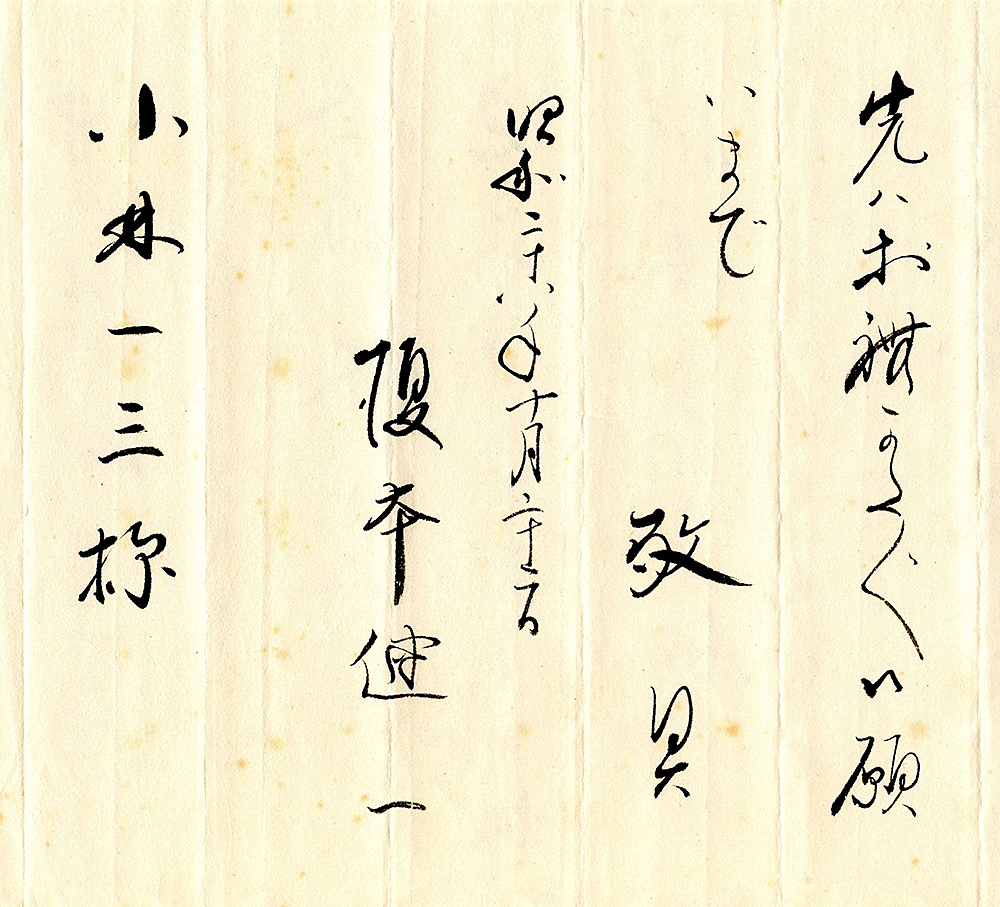

川喜多 長政[1903 - 1981]

映画製作者、映画輸入業者。

1928年に東和商事合資会社(現、東宝東和株式会社)を設立。妻の川喜多かしことともに、映画輸入業者として世界中を買い付けに回った。1955年の日伊合作映画『蝶々夫人』の制作も、川喜多に負うところが大きいという(「『蝶々夫人』のことなど」『小林一三翁の追想』)。 1954年7月、避暑で六甲山ホテルに滞在していた小林一三を、川喜多長政らが訪ねる。「川喜多君、森君、井上支社長、阪急側から米三、引田君登山来訪。伊太利側と東宝との契約済の件、「蝶々夫人」決定の件、芸妓の役に宝塚から十六名選出の件、同時にその十六名を利用して伊仏公演計画の等談合。宝塚側から目ろみ書案を作成、八月中旬再び渡伊する川喜多君にお願して交渉を頼むことに決定。」(『小林一三日記』)川喜多長政もまた、この訪問を記憶に残していた。「種々報告した後、お別れして帰ろうとすると、私が何度も辞退するのに小林さんはわざわざ玄関まで見送って下さって重ねて『蝶々夫人』のお礼を述べられた。」この時、同道した森岩雄(当時、東宝取締役製作本部長)が、「川喜多さん、こんなことは前例のない事ですよ。蝶々夫人のことをとても喜んでいられるのですね。」と川喜多に声をかけた。 8月に入り再び、「川喜多君わざわざ来山、来る十八日伊太利ゆきにつきアイサツに来られた。十八日寿美花代、八千草の二人をつれていよいよ「蝶々夫人」撮影に渡伊するに就てよろしくお頼みした。」と一三の日記にある。 画のヒロインは八千草薫に決定し、10月には共演の東郷晴子ら宝塚歌劇団生徒15名が合流。撮影は3ヵ月間、ローマのチネチッタで行われた。映画は1955年6月に公開され、日本だけでなくイタリアでも大評判をとった。

乙羽 信子[1924 - 1994]

女優。

1945年9月、宝塚映画劇場での戦後第1回雪組公演『勘平の死』(作・演出水田茂)では、勘平は春日野八千代、お軽は乙羽信子。異例の大抜擢であった。写真は1946年8月、『歌劇』の表紙に初めて登場した乙羽信子。以降、春日野と乙羽とのコンビは「ゴールデンコンビ」と呼ばれ、人気を博した。 ところが、良い舞台人になりたいと願う乙羽でも、空回りはあった。1950年7月、雪組公演『お夏笠物狂』では、小林一三は日記に「主役乙羽信子のお夏は存外下手なのに失望した。」と記している。同年秋、映画界への移籍話が既に進んでいたようで、9月、帝劇での公演が最後の舞台となる。 乙羽はお別れの挨拶をと、池田の小林一三宅を訪問。「先生は、自分の子供が親の意見にさからい、とんでもないところへ行つてしまうような、淋しい苦々しいお顔をなされ、言葉少く「まあ、しつかりやんなさい。」とだけおつしやられました。このときの印象は今なお忘れることが出来ません。」(「小林一三翁を偲ぶ/不肖の子」『東宝』1957年3月) 退団後、大映に入社。宝塚での人気をそのまま持ち込み、「百萬弗のゑくぼ」の清純派スターとして売り出す。明けて1951年1月、小林一三も映画「宮城広場」(原作川口松太郎、監督久松静児)を観たらしく、「乙羽信子の映画が上手にとれてゐるのに嬉しいと思つた。」と日記に見える。けれども、宝塚人気の延長を望む大映の方針に納得出来ず、乙羽は2年間で大映を退社。1952年、新藤兼人が設立していた近代映画協会に参加して、演技派女優へと転身する。 1956年12月、「来年は興行部の活躍を期待する、新珠、乙羽二人が再び東宝へ来るとの事也。」と一三の日記に見える。乙羽信子が東宝復帰の挨拶に、小林一三宅を訪ねようとした矢先、1957年1月、一三は没する。「その前にこの契約がきまりましたとき、先生が大変喜んで下さつたということを他の方より聞いておりましただけに、私は何よりも心残りでございます。」

原 節子[1920-2015]

女優。

1940年4月、小林一三一行がヨーロッパへと向かう船上で、慰安のための映画鑑賞会が開かれたという(「訪伊使節日記」『小林一三日記』第1巻)。映し出されたのは1938年の東宝映画『田園交響楽』(山本薩夫監督)であった。アンドレ・ジッドの同名作を、高田稔と原節子とが演じたものであったが、一三は合点がいかなかったようで「面白くないのは残念である」と嘆いている。また、「原節子をピカ一の売りものにする映画を作つて見せてやり度い心持がする。」とも記している。 その後、原節子の代表作とされる映画『わが青春に悔なし』、『青い山脈』、『めし』は、何れも東宝作品となった。1946年、黒澤明監督の戦後初作品、『わが青春に悔なし』のヒロインに抜擢され、自らの信念に基づいて生きる女性の姿を演じた。1949年の『青い山脈』は、石坂洋次郎の小説『青い山脈』を監督今井正が映画化した作品。原は、解放された新しい時代を生きるようとする英語教師の姿を堂々と演じた。『めし』は、1951年の成瀬巳喜男監督作品。林芙美子の同名小説を映画化した。ここで原は、市井の所帯やつれした女性を演じ、新境地を開拓する。映画は好評で、原自身も、第6回毎日映画コンクール女優演技賞、第2回ブルーリボン賞主演女優賞に輝いた。 一方原は、この頃、一連の小津安二郎監督の作品、『晩春』(1949年)、『麦秋』(1951年)、『東京物語』(1953年、何れも松竹映画)で好演し、絶賛されていた。 写真は、1952年、戦後の海外事情を視察に、羽田を出発する小林一三の姿である。空港での見送りには、宝塚歌劇団生徒、東宝の俳優・女優等たくさんの関係者が集っていた。ところが並み居るスターの中で、搭乗タラップの上の一三に、花束を最後に贈る役を担ったのは原節子であった。その様子はまた、小林一三が原節子を高く評価していた事を、周囲に印象づける光景となったであろう。

雪村 いづみ[1937-]

歌手、女優。

1952年、日劇ミュージックホールの演出家、丸尾長顕に認められ、レビュー『サンマー・スキャンダル』で舞台に上がる。芸名「雪村いづみ」は、当時東宝の社長であった小林一三に由来すると説かれる事があるが、後に丸尾は雪村との対談で本人に説明している。雪村のデビューを前に、丸尾は小林一三の了解を得ようと、一三が立ち寄っていた築地の料亭「雪村」を尋ねたという。「小林先生に、「なんていう名前?」といわれて困っちゃってね。まず名前を考えなくっちゃと思った。それで、料亭が雪村だから、姓は雪村として、名前の方は、明治の作家で、木村という人がいるが、その娘さんが、いづみという名前なんだ、だから、それを貰って、雪村いづみとしたんだ。」すると「小林先生が、雪村いづみは縁起のいい名前だといわれたので、そうなったんだ。」と丸尾は言う(「ちょうけん対談 1 雪村いづみと語る」『東宝』1970年8月)。 1953年、英語の歌を得意とした雪村いづみは、「想い出のワルツ」でレコードデビュー。「はるかなる山の呼び声」、「オウ・マイ・パパ」、「青いカナリヤ」を次々とヒット。NHK紅白歌合戦にも1954年から出場を果たした。スクリーンでも1954年には東宝へ移籍し、同じく人気歌手となっていた江利チエミや美空ひばりと雪村の「三人娘」が共演する『ジャンケン娘』(1955年)が大ヒット。同年10月の『小林一三日記』には、「東宝出社、軽食のゝち「(ロマンス)ジャンケン娘」の試写を見る、天然色。江利チエミ、ひばり、いづみの三嬢が唄ひ、踊りハネ廻るので中々面白い。」と好評を記す。その後も雪村は、歌う映画スターとしての出演に留まらず、『青い山脈』や喜劇映画「社長シリーズ」等で活躍し、女優としても評価された。 写真は、『東宝』 1955年10月号(関西支社版)。右上に「社長殿」と書き込まれる、小林一三が手にした一冊である。『ジャンケン娘』美空ひばり・江利チエミと共に「雛菊」役の雪村いづみが愛らしい。

新珠 三千代[1930-2001]

女優。

1943年、宝塚音楽学校に入学、1945年、宝塚歌劇団に入団。宝塚歌劇団33期生として、1946年『グラナダの薔薇』で初舞台を踏む。新珠三千代は、清楚な美貌と歌唱力とでトップ娘役として活躍した。1952年の雪組公演『ジャワの踊り子』では、男役スター明石照子とのコンビが絶賛された。翌年の『ひめゆりの塔』でも明石と組んで、新珠はこの年、宝塚歌劇団年度賞主演演技賞を受けている。また、宝塚歌劇団39期生の椿千代は新珠の実妹で、舞台でも共演した。 一方映画でも、1951年、東宝の『平安群盗伝 袴だれ保輔』(監督、滝沢英輔)でデビュー。翌年には宝塚映画の『娘十八お転婆時代』(監督、倉谷勇)にも出演している。写真は、1953年、阪急沿線社寺への初詣・初参りを案内する、阪急電車のポスターである。「1953年の福運を祈りましょう」のコピーと共に、新珠三千代の明るい表情が花を添えている。 続く1954年2月、サンパウロ市制400周年を記念して開かれた国際映画祭に出席するため、東宝役員等と一緒に、越路吹雪や新珠三千代がブラジルへ出発した。先立つ数日前、新珠は小林一三を訪問する。「新珠は明日飛行機にて東上、その旅行仕度に就きカバンを貸す。米三、アツ子に準備して貰ひ度いといふ嘆願に同情して、アツ子、米三、宝塚新珠の宅にゆく。」(『小林一三日記』)一三の三男米三と、その妻敦子とが荷造りを手伝うなど、家族ぐるみで親交があった様子が知られる。 ところが、1955年に宝塚を退団すると、日活に入社して看板スターになるなどした時期もあった。しかし1957年、新珠三千代は東宝に復帰する。小林一三も嬉しかったのであろう、1956年歳末の『日記』に「来年は興行部の活躍を期待する、新珠、乙羽二人が再び東宝へ来るとの事也。」と記している。新珠は、一三亡き後も、生涯東宝(東宝芸能)に籍を置き、数々のテレビドラマでも人気を得た。

榎本 健一[1904- 1970]

エノケンの愛称で知られる「日本の喜劇王」。

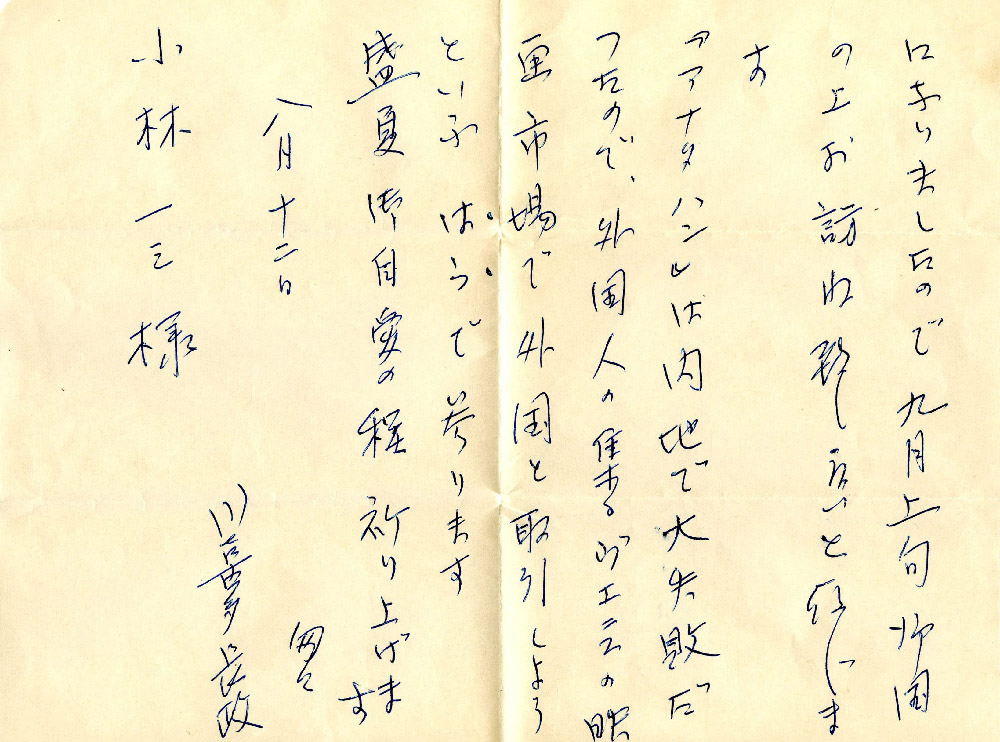

1934年、東宝の前身の一つ「ピー・シー・エル映画製作所」の映画『エノケンの青春酔虎伝』はトーキー初期のヒット作となった。1938年、東宝の専属となり、初めて日劇の舞台に出た時の事、休憩時間に「中幹部の部屋へ遊びに行つて話に夢中になっていると、突然、うちの座員が入り口に向かつて怒鳴つた。「爺さん、何か用があんのか、そんな処ウロウロしてて」」すると「そのお爺さんが、「はい、私、小林一三です」 並居る座員達はあわてて坐り直してしまつた。東宝の社長が、小林一三と云う事は知つていても、顔までは知らないんだから無理もない。」(「小林一三翁を偲ぶ/キモを冷す」『東宝』1957年3月)これが一三との初対面であったという。 1946年、戦前に喜劇界の人気を二分していたエノケンとロッパとが、有楽座で初めて合同公演を果たす。翌年には映画でも共演作がヒット。エノケンは自らプロダクションを起ち上げ、精力的に映画制作を続けた。1951年、エノケンプロ・東宝の映画『エノケンの天一坊』を観た一三は『日記』に「地方正月興行としては大成功だと思ふ。」と記す。 同じ年、帝国劇場で「帝劇ミュージカルス」が始まり、『お軽と勘平』ではエノケンの勘平と越路吹雪のお軽とが評判を呼んだ。翌年には、エノケン・笠置シヅ子が主演の『浮かれ源氏』が好評される。しかしその年エノケンは、感染症から足の指を切断する事となった。写真は、小林一三に宛てた榎本健一の手紙(1953年10月22日付、末尾部分)。書中に、病気で迷惑をかけた事を詫び、今後の奮起を期す思いを丁寧に認めている。 その言葉通り、まずはテレビで復帰し、その後は舞台に活躍の場を移した。1954年には、柳家金語楼・古川ロッパと共に「東京喜劇人協会(現、日本喜劇人協会)」を結成し、榎本健一が会長となった。1955年、一三の『日記』に「東宝支社にてエノケン、金語楼、ロッパ三人と会談。」とある。一三も応援を惜しまなかった事であろう。

扇 千景[1933-2023]

女優(元宝塚歌劇団娘役)。保守党党首、国土交通大臣、参議院議長等を歴任。

1954年、宝塚歌劇団に41期生として入団し、同年4月に『春の踊り(宝塚物語)』で初舞台を踏んだ。8月、宝塚歌劇団の意向から、新設された映画専科に八千草薫と共に異動。早速、その年の10月に『快傑鷹 第一篇 蛟竜風雲の巻』で映画デビューを果たす。 「そうこうしているうち、昭和三十年、『東映引き抜き騒動』に巻き込まれてしまった。私、何も知らずに東映京都のかたに湯豆腐をご馳走になって、うっかり仮契約のサインをしてしまったのです。話を聞いた小林先生は私を前に怒りもせず、おっしゃった。 『今すぐ大スターになって、お金も名声も手に入れたいなら、東映に行きなさい。でもしっかり基礎を勉強し、女優として末長く活躍したいなら、うちに居りなさい』 私は、別にお金が欲しいわけではないし、実力以上の人気者になりたいわけでもないので、すぐに『ここ(宝塚)においてください』とお願いしました。すると小林先生は直々に東映に頭を下げ、話をつけてくださったんです。『あの子はうちにおいときたい』と。」(扇千景「逸翁と私」『家庭画報』、2004年7月)一生の身の振り方を、20歳そこそこであった扇千景自身に考えさせてくれた事に感謝している。「先生は、こういうところが"校長先生"、教育者だったんですね。」 宝塚に映画撮影所が生まれたのは1938年、宝塚運動場の一角にスタジオが開設された。戦時中は一時休止していたが、ようやく1951年に株式会社宝塚映画製作所が設立される。ところが1953年、スタジオから出火して4棟が焼失してしまう。急遽、西宮に仮設スタジオを造り、デビュー期の扇千景らを撮影した。やがて1956年、ステージも併設された最新設備のスタジオが宝塚に完成。写真は、その新撮影所の開所式でテープカットする小林一三である。扇千景は、右手に一三愛用のステッキを携え、左手に一三の鋏を受ける盆を持って、一三の後ろに従っている。

有馬 稲子[1932-]

女優。

養母ともなった伯母から踊りを習い、1948年、宝塚音楽学校に入学。その伯母が嘗て宝塚少女歌劇団に出演していた(有馬稻子、在団1916年~1926年)と知ったのは、その後の事だった。1949年、宝塚歌劇団36期生として入団し、伯母の芸名であった有馬稲子を襲名する。花組で娘役として、同年の『カルメン』から、1952年の『巴里の騎士/かぐや姫』まで活躍した。 在団中の1951年、東宝の『寳塚夫人(宝塚夫人)』で映画デビュー。映画に専念する事となり、1953年に宝塚歌劇団を退団して、東宝の専属女優となる。その年、有馬稲子の東宝入社第1回作品として、『ひまわり娘』が製作される。原作は、『婦人生活』に連載された、源氏鶏太の小説『向日葵娘』(小説朝日社、1952年)。監督は、この後、東宝で社長シリーズの第一作『へそくり社長』をヒットさせる、千葉泰樹。有馬稲子は主人公の新人OLを演じ、その恋人役となったのは三船敏郎であった。軽妙なタッチで描かれる、会社・恋愛・日常の一コマ。フレッシュな有馬稲子の笑顔が、スクリーンを輝かせた。 小林一三も、試写会で観た『ひまわり娘』の印象を、『歌劇』1953年四月号の「おもひつ記」に記している。「まことに明朗な面白い映画であるから嬉しかった。宝塚出身者の誰もが映画に出演すると、多年舞台の錬磨したその手腕力量が現われて、世間でいうところのニューフェースとは比較にならぬほど巧いので、これは、宝塚の誇りとして、私の満足するところである。有馬稲子に限らない。東宝以外のスクリーンに現われる彼女達も、宝塚の名声を発揮しているその功労に対して、私は感謝する。そして、彼女達は必ず再び私の手許に戻って、東宝における宝塚陣営のスターとして、新しい世界に飛躍するものと信じている。」と。 写真は、1955年に作られた「東宝いろは歌留多」の1枚。読み札は「なにより観たい有馬稲子の「泉へのみち」」。『泉へのみち』は、同年公開の東宝映画。

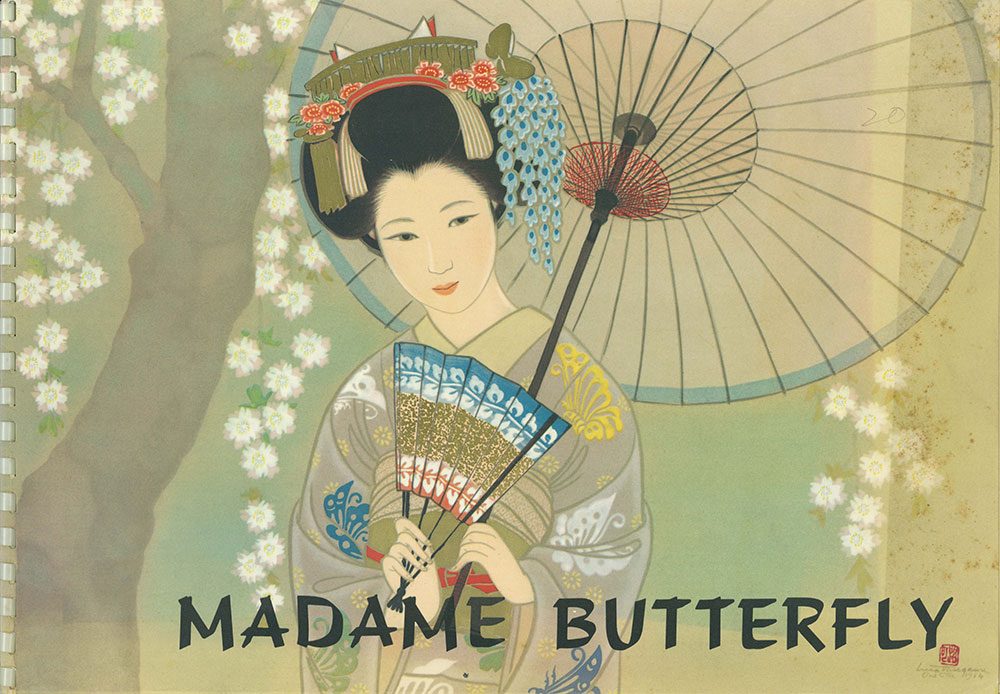

八千草 薫[1931-]

女優。

八千草薫は、1946年、戦後1年で宝塚音楽学校を受験し、翌年宝塚歌劇団に入団。1952年『源氏物語』で可憐で無垢な若紫(紫の上)を演じるなど、清純派の女優として人気を得た。また同年、劇団内に新設された映画専科に所属し、在団中から東宝映画などに出演した。 1954年は、宝塚歌劇団が創立40周年を迎える記念の年となった。同年8月、八千草薫と寿美花代とがヴェネツィア国際映画祭への参加に、羽田空港からイタリアへ出発した。この年『蝶々夫人』日伊合作の話が持ち上がり、ヒロインは八千草に決定する。続く10月、共演の東郷晴子ら宝塚歌劇団生徒15名も合流。その後、全撮影を終了し、八千草は12月に帰国した。 『蝶々夫人』(Madama Butterfly)は、リッツォーリ・フィルム、ガローネ・プロ、東宝によるイタリア&日本合作映画。監督はカルミネ・ガローネ(Carmine Gallone)。プッチーニ原作の同名オペラの舞台を、そのまま映画のセットで忠実に映画化した。撮影は全てローマのチネチッタ(Cinecitta)で行われたが、映画を通じて世界に正しい日本の文化を伝えようと、日本家屋のセットを日本から空輸し、東宝のスタッフが現地で組み立てた。衣装なども持ち込み、「日本人女性の象徴」としてヒロイン八千草を演出した。映画制作費は当時の約2億円という。 1955年、日伊の映画交流に対する貢献から、小林一三にイタリア共和国功労勲章「ウッフィチャーレ」が授与された。その年4月の日記には、「伊太利映画祭最終日に上映する『蝶々夫人』を見る。昨日大使館にて映画勲章を大使から頂戴(フサオ代理にて)したお礼を大使に申上げた。八千草薫の蝶々夫人の熱演とその上手には驚喜した。」と記している。

三船 敏郎[1920-1997]

俳優、映画監督・プロデューサー。

1946年に始まった東宝の労働争議は交渉が長引き、屋台骨を揺るがす騒ぎとなった。多数の俳優やスタッフが独立の道を選び、1948年には株式会社新東宝が設立される事態となる。一方東宝でも、1946年から俳優のオーディション「東宝ニューフェイス」を開催し、第1回の三船敏郎や久我美子など、新たなスターを発掘していた。その野性的な魅力から、早くに黒澤明ら監督の眼に留まり、1948年の『酔いどれ天使』などで三船敏郎の評価は高まっていたが、同年の東宝争議の激化から、同社の映画制作そのものがストップしてしまう。 1950年、ようやく東宝は自主制作を再開。1951年、公職追放を解除された小林一三は、再び社長の座に就いて、東宝の立て直しを進めた。その一三社長時代の1954年に生まれたのが、黒澤明の『七人の侍』と特撮怪獣映画『ゴジラ』。『七人の侍』はヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞に輝き、『ゴジラ』シリーズは今なお続く東宝の人気キャラクターとなっている。 黒澤明監督は三船敏郎に信頼を置いて、本人の演じたいように演じさせていた。『七人の侍』での菊千代の役柄は、豪放磊落な三船の性格そのもの。そのおどけた場面などは、三船自身のアイデアによる演技プランであったという。 写真は、1954年4月、池田の小林一三邸を訪れた三船敏郎。『七人の侍』封切りに合わせ、一三を表敬訪問したものか。左は『ゴジラ』のヒロイン河内桃子、右は案内役の東宝大阪支社長井上氏である。

シャーリー・テンプル[1928-2014]

アメリカ合衆国のハリウッド女優。

1935年9月9日、小林一三は、欧米を巡る1年間の船旅へと旅立った。旅行中の様子は、『小林一三日記』第1巻の「日々是好日」に綴られている。ハワイを過ぎ、サンフランシスコから北米大陸に入った一三は、ロサンゼルスへと移り、ハリウッドを訪れる。既に1934年、一三は日比谷映画劇場をオープンさせ、海外作品の上映を始めていた。アメリカの映画産業にも関心が高かったのであろう、ユニバーサル、パラマウント、メトロ・ゴールドウィン・メイヤーと各撮影所を視察する。何れもその規模の広大さに、感銘を受けたようだ。 続いて20世紀フォックスを訪れた際の事を記している。「丁度「小さい叛逆者」といふ題の撮影前でシヤーリー・テンプル(六歳)が来られて写真を一緒に撮つてほしいと言はれたので承諾した。とても賢い、可愛い女の子である。お世辞を言つたり、時々タツプダンスを踊るやうな足付で馳け廻つたり愛嬌のある児だと感心した。家庭教師が二人ついて居つた。」写真がその折のものである。 20世紀フォックスの子役として登場したシャーリー・テンプルは、当時のアメリカ映画界で高い人気を集め、1930年代を象徴するスターとなった。一三が記す「小さい叛逆者」は、1935年公開の『The Littlest Rebel』。邦題は『テムプルの愛国者』として知られる。「私は南軍支持者」と言って北軍に反抗した、南部の農場主の愛娘、シャーリー・テンプルを主役とする物語である。冒頭、彼女の誕生パーティで、執事役を演じたビル・ボージャングル・ロビンソンが得意のタップ・ダンスを披露する場面があり、シャーリー・テンプルも一三の前でそれを真似て見せたのかも知れない。