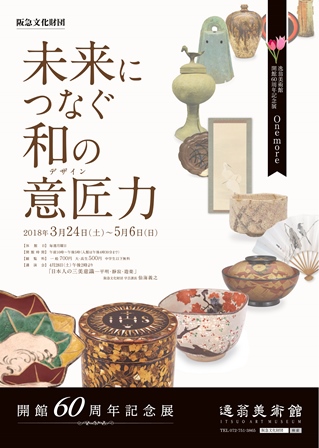

この展示では、絵画や工芸品の中に見られる文様や意匠が持つ、時代を超えた魅力を紹介します。

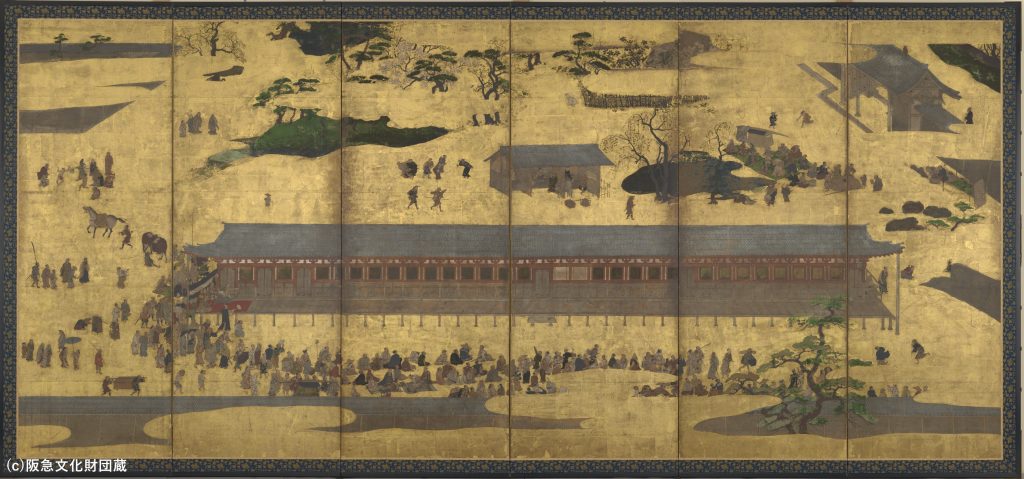

[重要美術品]袈裟襷文銅鐸(伝奈良県添上郡櫟本村出土)や[重要美術品]須恵器 脚付鳥蓋壺など、はるか昔に作られた物の姿や図柄にも、現代の私たちは新鮮な印象を覚えます。その大らかで平明な姿には、日本人が共有する造形感覚の原点があるようです。また、「あわれ」「わび・さび」といった情趣からは、[重要美術品]芒蒔絵棚など、移ろいゆくものをモチーフに選び、余白の静寂を愛おしむ作品が生まれました。そして、[重要文化財]三十三間堂通矢図屏風や[重要文化財]花鳥蒔絵螺鈿洋櫃(付属籐編外櫃)などに感じられる華やかな気分には、祭礼・遊楽の折々に抱く感興に通じるものがあります。

それぞれの時代の日本人の感性が生み出した文様や意匠は、歴史の中で繰り返し用いられ、様々な美術工芸品の上に形を変えて親しまれてきました。今、私たちが眼にする美術工芸品の意匠もまた、未来の文化を生み出す財産となって活かされることでしょう。本展では、こうした「平明」「静寂」「遊楽」の三つの観点から作品を選び、未来につなぐ和の意匠(デザイン)力を示してみたいと思います。