茶の湯との出会いは、小林一三の美術コレクション形成に大きな影響を与えています。

そのはじまりは、三井銀行の大阪支店に勤務していた20代の頃。上司である支店長・高橋義雄(箒庵)は、茶人としても知られた人物でした。彼に命じられて抵当品の茶道具類を整理したことが、茶道に対する知識と興味を養うきっかけとなったようです。

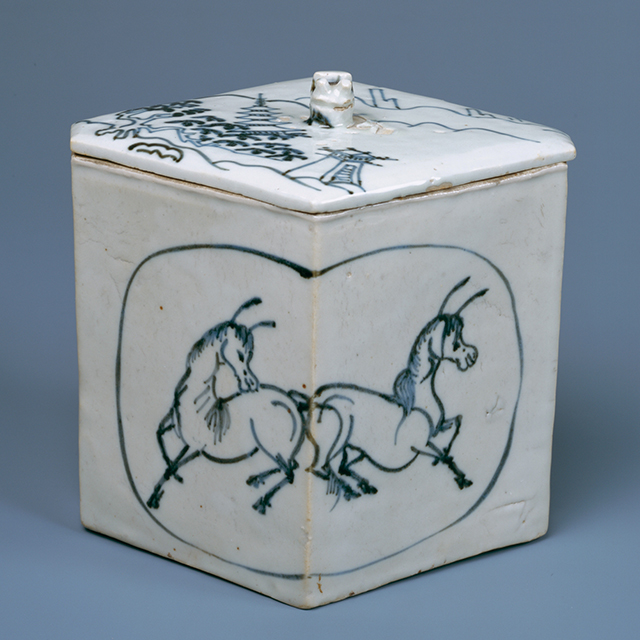

鉄道業を起こした40代前半には表千家の生形貴一宗匠と出会い、本格的に茶人としての道を歩み始めます。一三は表千家流の茶を修め、実践しながら、徐々に独自の発想を取り入れていきました。大衆にも広く茶の湯を楽しんでもらうベきと説いた「大乗茶道」の提唱、椅子でお茶を楽しめる茶室の考案。西洋磁器を茶道具に見立てたり、洋食を懐石に取り入れたこともあります。このように新たな茶の湯を切り拓こうとする姿勢は、一三の終生変わらぬ心情でした。