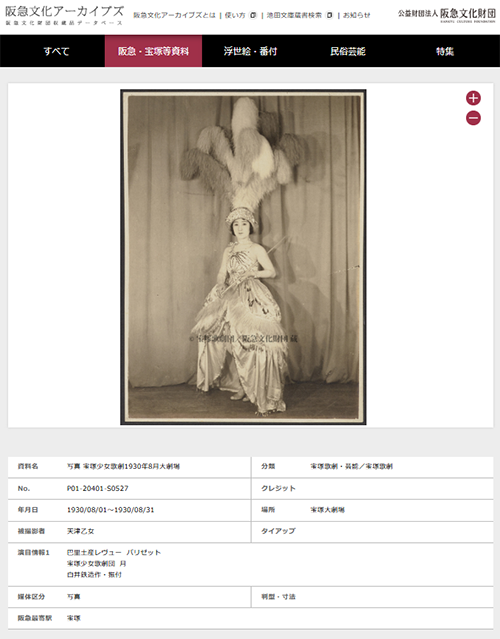

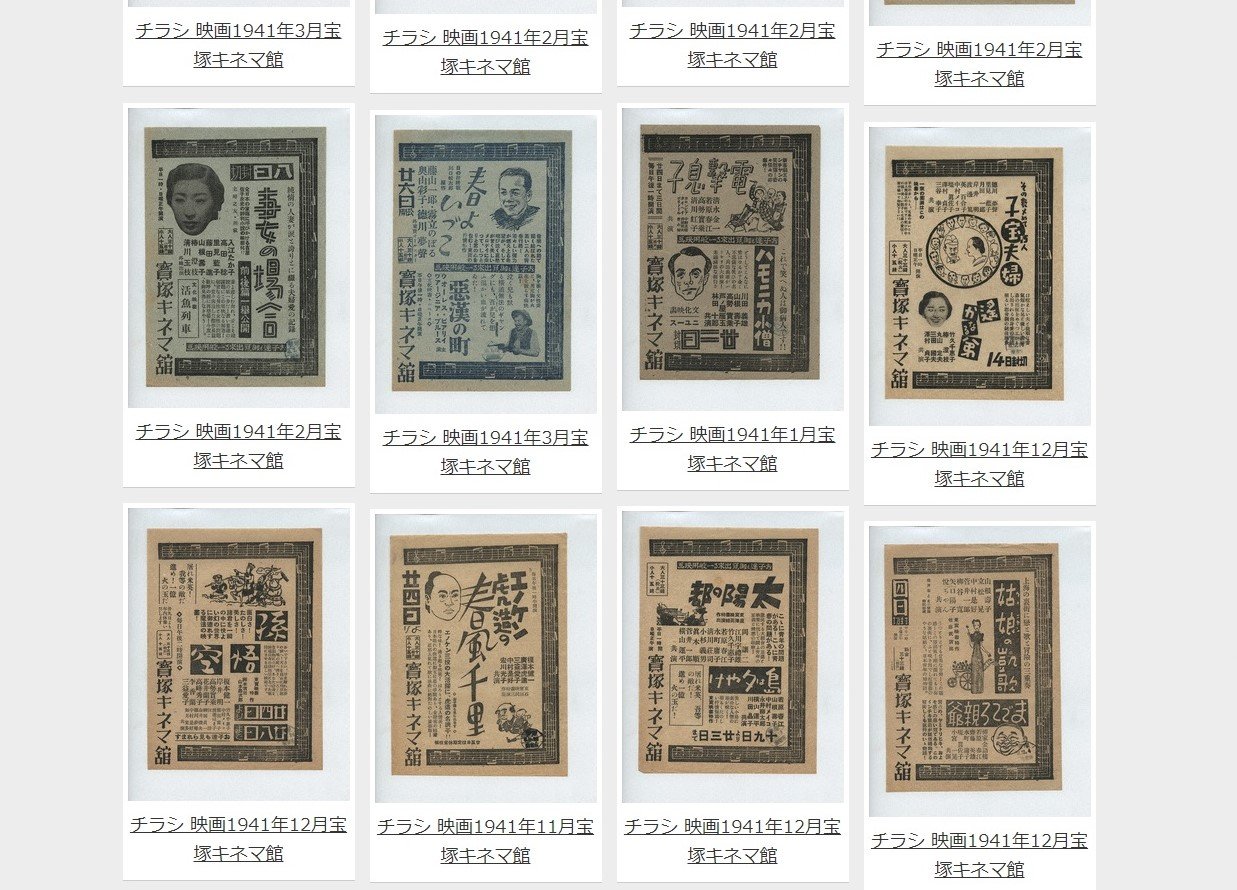

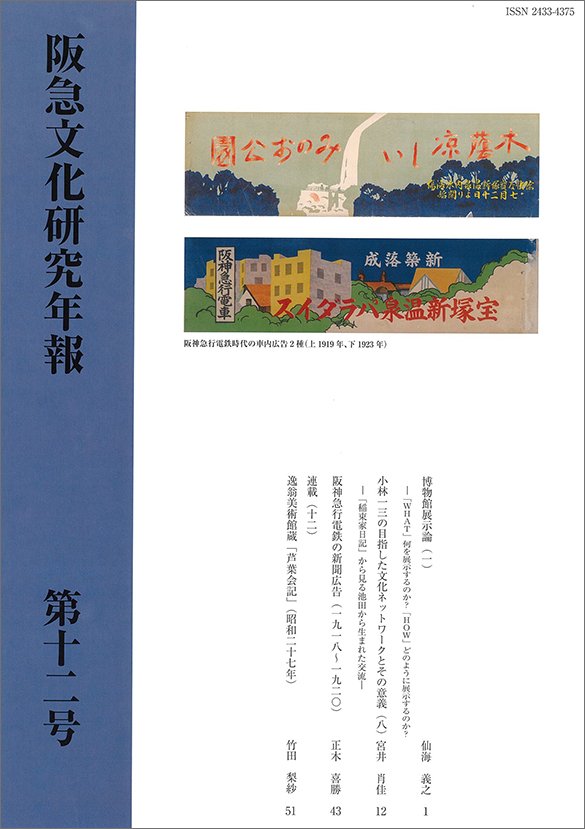

宝塚キネマ館(宝塚映画館)のチラシを、池田文庫内の端末でご覧いただけるようになりました。インターネット上では資料画像を公開していませんが、目録情報は阪急文化アーカイブズで検索できます。

とはいえ、この映画館についてご存知の方は多くないと思いますので、この機会にかつて宝塚に存在した宝塚キネマ館についてご紹介します。

明治44 (1911)年の開場以来、宝塚新温泉は劇場や食堂、図書室など、入浴客が楽しめる娯楽設備をそなえて発展していきました。宝塚大劇場が完成した大正13(1924)年7月には、花の道をはさんだ向かい側に遊戯場や動物園、映画館を擁した宝塚ルナパークが開業します。この映画館が宝塚キネマ館のはじまりです。その頃のポスターでは「模範映画劇場」と宣伝されています。

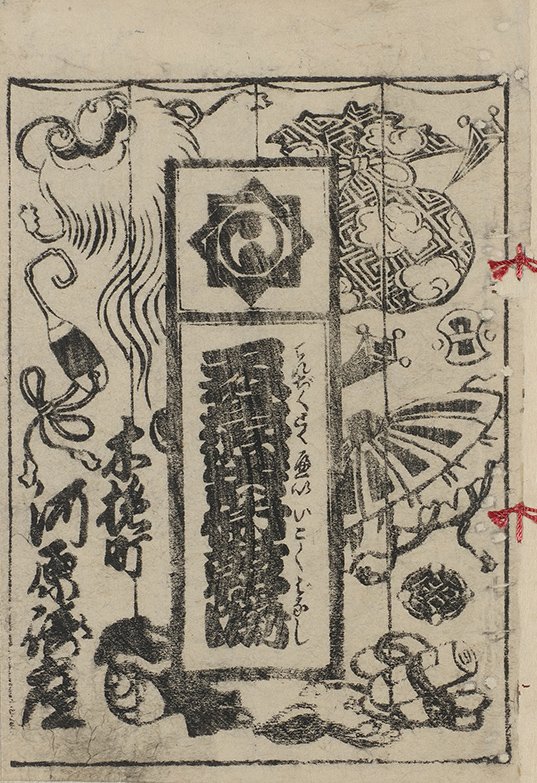

下はその頃の大正時代の上映案内です。

上映作品の梗概とともに「説明者」や「奏楽」といったサイレント映画時代の映画館ならではの記載がみられます。観客の投書欄からは、地域でこの映画館がどう受け入れてられていたかを垣間見ることができます。

『News 宝塚ルナパーク』No.5 (大正13年8月)

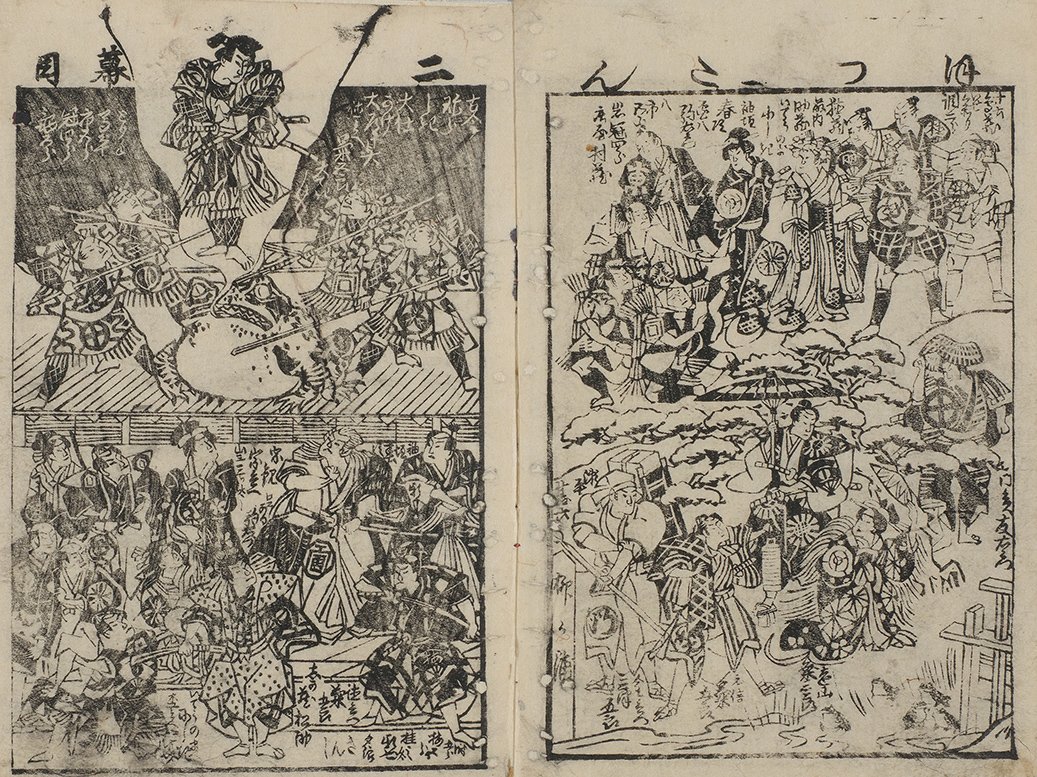

宝塚新温泉は、昭和4(1929)年に動物園ルナパークを、6年には植物園を合併し、それぞれを往来しやすく整え、図書館や屋外プールなども新設しながらますます大きくなっていきます。宝塚キネマ館も9年末頃に加わります。下はその頃の上映案内です。宝塚新温泉と映画館のお得な共通券も発売されていたことがわかります。

『宝塚キネマ館ニュース』(昭和9年11月)

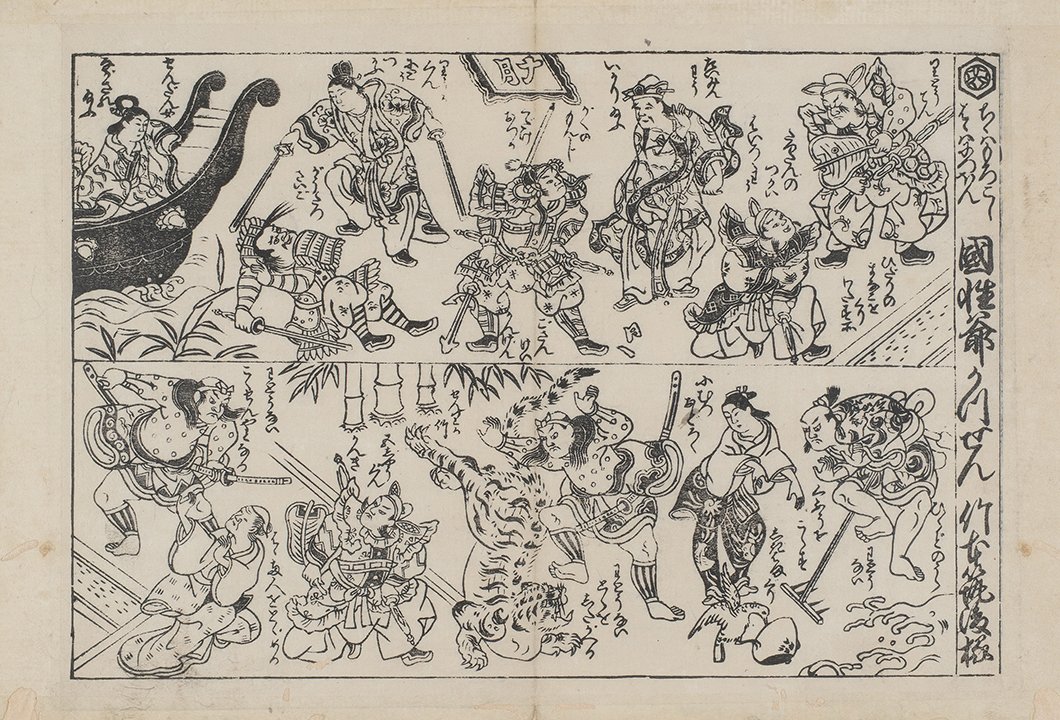

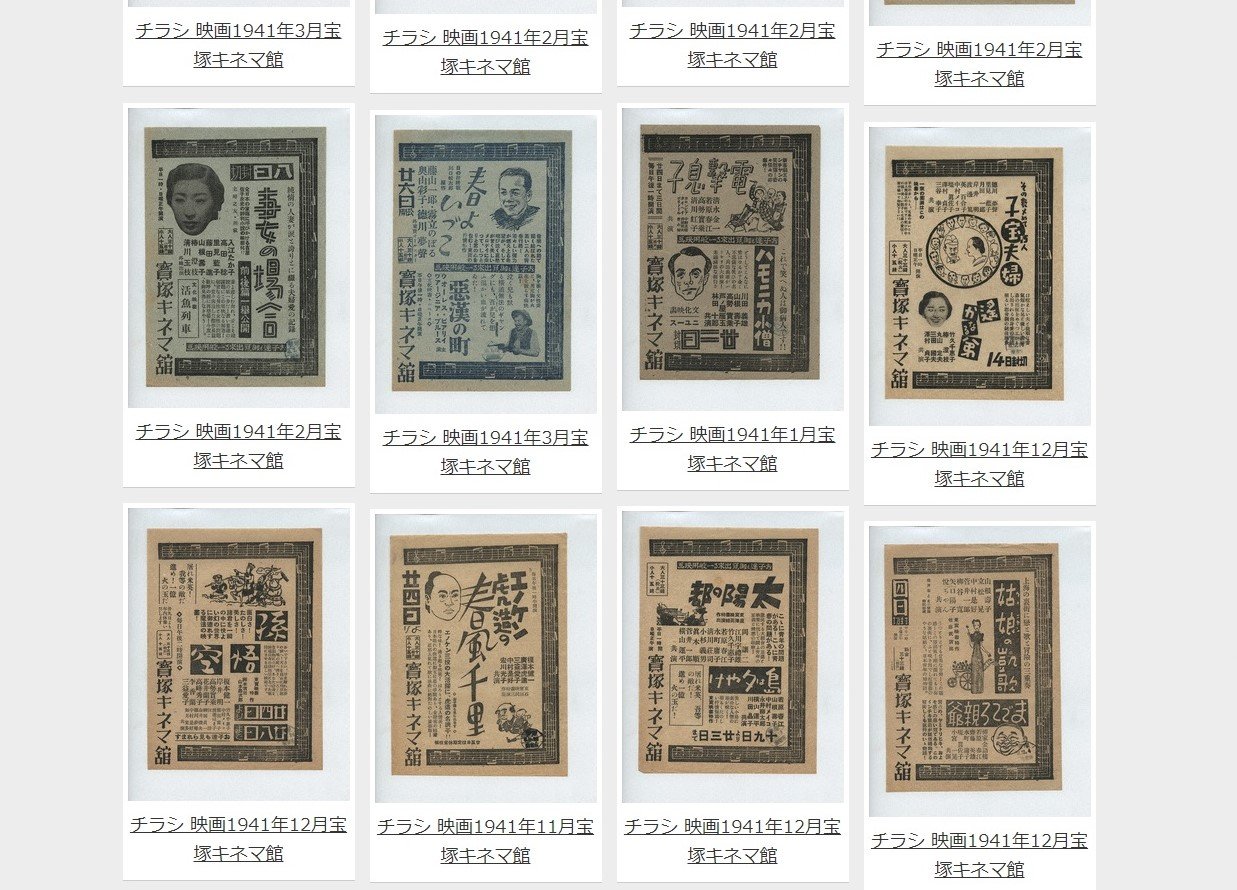

館内設置の端末で公開されることになった宝塚キネマ館(宝塚映画館)チラシ134点は、そこから少し時を経た昭和15~17 (1940-42) 年頃のものを中心としています。この頃には東宝作品を多く上映していました。チラシの裏に婦人用のモンペの仕立て方が載っていたり、名前が宝塚映画館に改められたりと、版面にも戦争の影響が濃くあらわれています。

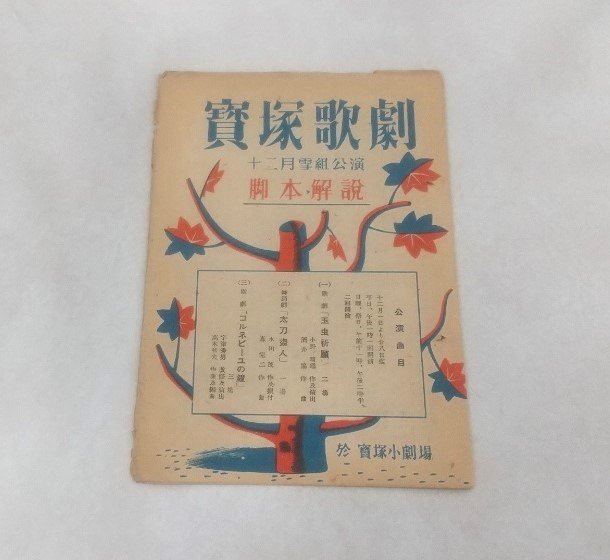

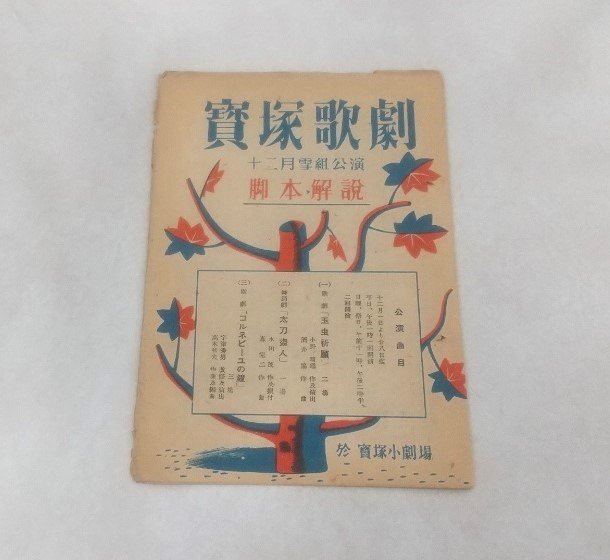

昭和19(1944)年3月には非常措置令により宝塚大劇場が閉鎖され、宝塚歌劇は本拠地・宝塚での公演がストップします。移動隊として各地へ出向いて公演活動が続けるなか、翌20年5月より宝塚での公演許可が出ます。その場所が宝塚キネマ館でした。このとき名前は「宝塚映画劇場」。昭和20年11月には「宝塚小劇場」と改称しますが、12月7日夜半に焼失します。

こちらは、7日で中止となった宝塚キネマ館の最後の公演プログラムです。

大正時代から宝塚の地で娯楽を提供してきた宝塚キネマ館の歴史はここで途絶えます。

なお、宝塚での公演は翌年4月の宝塚大劇場再開を待たねばなりませんでした。

(司書H)