民俗芸能資料のご利用案内

池田文庫が所蔵する民俗芸能資料の視聴方法についてお知らせします。以下のとおり事前ご予約のうえ、ぜひご利用ください。

事前ご予約

お問い合わせフォームから「ご来館希望日時」「ご覧になりたい資料」をお知らせください。内容確認のため担当者よりご連絡します。お電話でも受け付けています(072-751-3185)。

ご来館希望日時

お申込日の1週間以上先で、第3希望までお知らせください。資料の種別・点数により日程調整をお願いする場合もございます。あらかじめご了承ください。

開館時間:10:00〜17:00

休館日:月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始、図書整理期間

ご覧になりたい資料

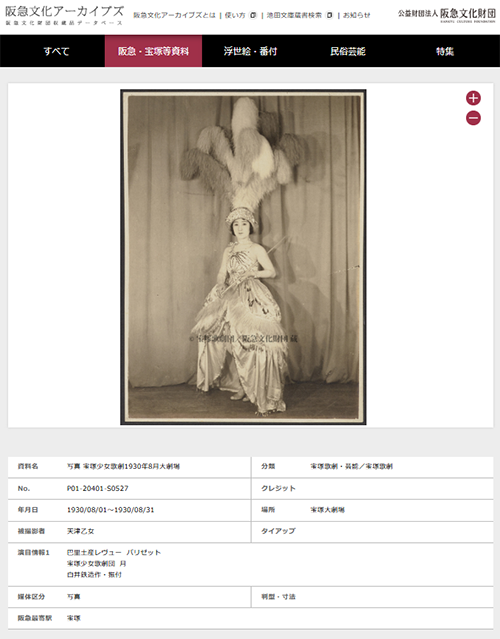

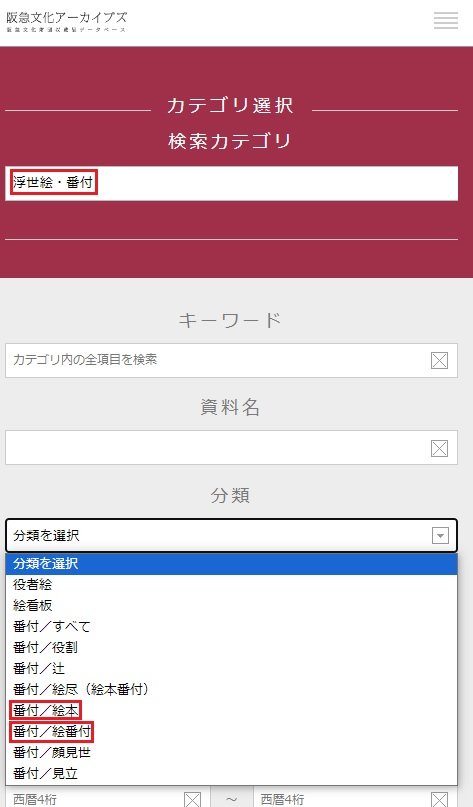

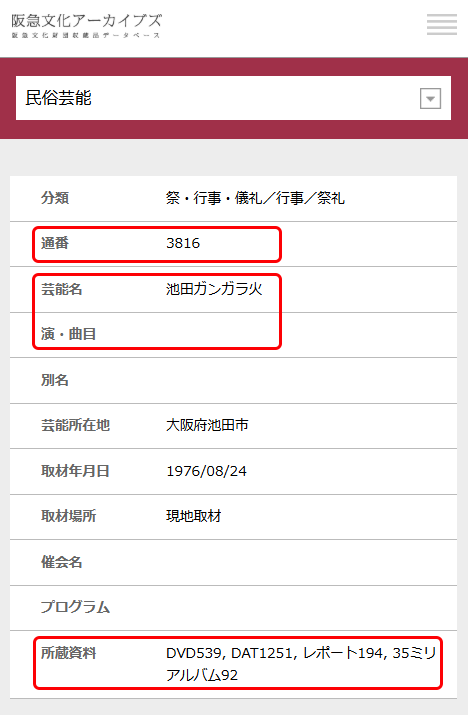

阪急文化アーカイブズ(民俗芸能)または池田文庫編『日本民俗芸能資料目録』改訂版(2006年)で検索し、ご覧になりたい資料の以下3項目をお知らせください。

・通番

・芸能名(演曲目名)

・所蔵資料(例:DVD120、DAT34)

資料種別

・DVD:映像のみ収録されたディスク

・DAT:音声のみ収録されたテープ

・35ミリアルバム:写真フィルム

・スライド台紙:写真フィルム

・レポート:取材者が作成した報告書

※映像と音声は同期されていません

ご来館・ご視聴

受付

池田文庫の受付にてご予約済みである旨お知らせください。

映像・音声

閲覧室内の専用コーナーでご視聴ください。ヘッドフォンをご用意しています。座席はお一人分のみです。

写真など

閲覧室内の共用モニタでご覧ください。他の方がいらっしゃる場合は譲りあってご利用ください。

ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。「民俗芸能資料について」とお伝えいただけますとスムーズです。